教育の水面下の動きを見ておくと、腰を据えて長期的に教育に取り組める【授業づくり&学級づくり「若いころに学んだこと・得たこと」第40回】

前回、藤原友和先生が、若手の頃に先輩や校長、多様な勉強会で授業づくりや学級づくりについて学んでいった過程や、次第に道徳の専門性を高めていくようになった過程を紹介しました。今回は、その過程で藤原先生がどのようなことを、どのように学んでいたのかなどを具体的に紹介していきます。

目次

答申はもちろん、専門部会での議論の資料などを徹底的に読む

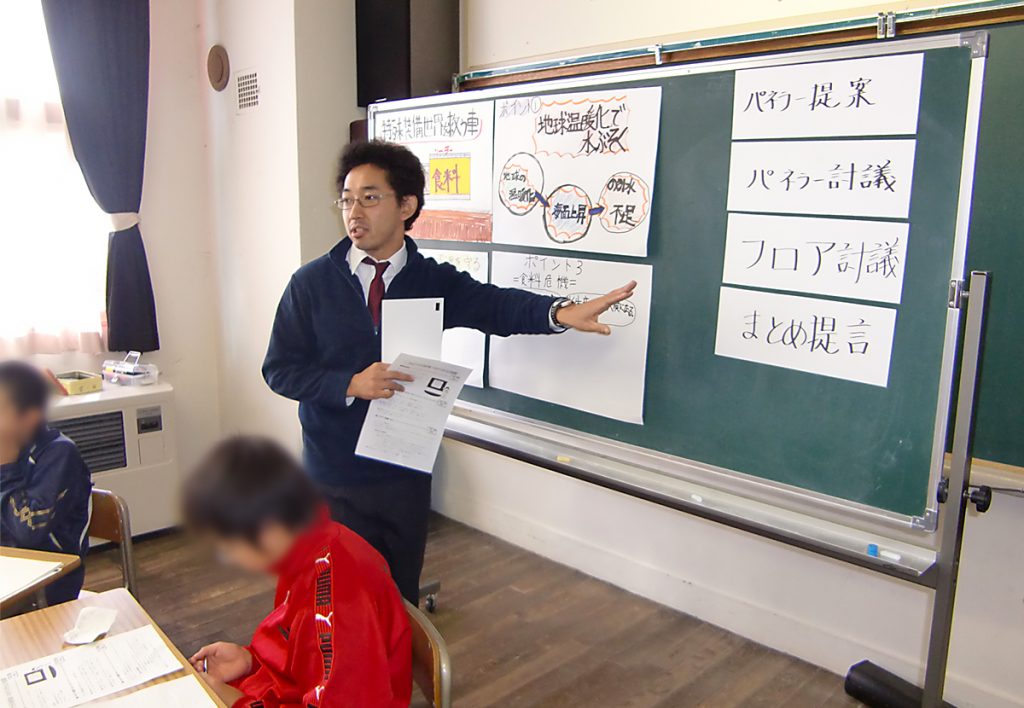

道徳に関しては、全道大会後に北海道の道徳教育推進リーダーになって道徳の周知を任されたわけですが、それまで私自身としては大会の授業者をやっただけで日々、熱心に道徳の研究に取り組んでいたわけではなかったのです。しかし、「特別の教科 道徳」とは何か、先生方に伝えていかなければなりません。ですから学習指導要領や中央教育審議会の答申はもちろん、そこに至る過程での専門部会での議論の資料などを徹底的に読み、分かりやすくスライドにまとめ、教育委員会の人にもチェックをしてもらい、それを使って伝えていくという、1年間をかけた私自身のプロジェクトを進めていきました。

例えば授業(研究授業)をつくるときに、学習指導要領や解説を読むのは当然ですが、それだけでは十分ではないと思います。学習指導要領なら、その学習指導要領に改訂される過程の議論、「特別の教科 道徳」ならそれが求められることになる議論の過程をしっかり読んでおくと、何が重要なのかがしっかり理解できるのです。それは「『令和の日本型学校教育』の構築を目指して」でもそうですし、第四期の「教育振興基本計画」を見ていてもそうですが、関連する議論のプロセスを見ておくと、次にこれが重視されるということがはっきり分かるわけです。ですから、私は2022年11月に行われた道徳の全国大会の研究部長を務めていましたが、研究主題は「well-being」と、大会の2年前から掲げていました。

「well-being」が教育の分野でにわかに注目されるようになったのは、2022年6月16日に第4期の「教育振興基本計画」が閣議決定されてからだと思います。しかし、その前提となる考え方はすでに令和2年にOECDから示されています。「OECDラーニング・コンパス(学びの羅針盤)2030」の中には、「ラーニ ング・コンパスは、個人や社会のウェルビーイング:私たちの望む未来(Future We Want)に向けた方向性を示しています」などと書かれています。それを読んでおけば、絶対に次にこれが求められるということが分かるわけですし、そこを目指して学びをつくっていけば、誰からも横槍を入れられることはないわけです。

余談ですが、「well-being」という研究主題を考えたとき、道徳の堀田竜次教科調査官に相談したところ、まだ文部科学省からガイドが出ていないので、こういう点には注意してやっていってもらえれば、この先もしばらくは「well-being」を軸に研究していけます、というアドバイスをいただきました。そのように、他の先生が知らない教育の水面下の動きを見ておくと、表層的な変化に踊らされて右往左往することなく、腰を据えて長期的に教育に取り組むことができるのです。