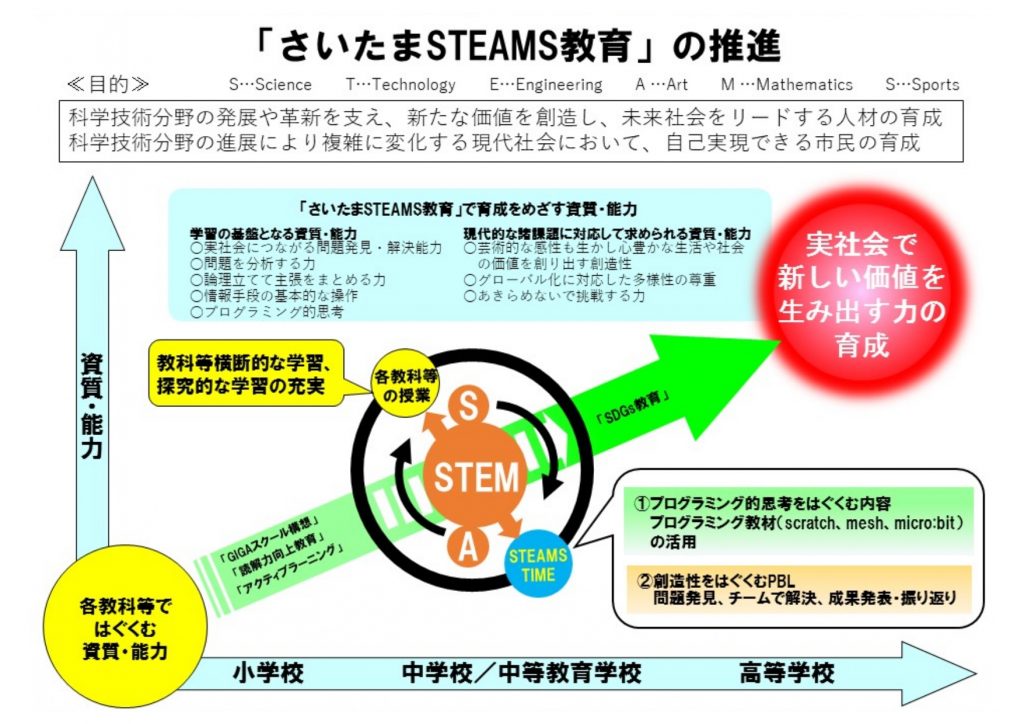

「さいたまSTEAMS教育」で教科等横断的かつ探究的な学びを推進【連続企画 探究的な学びがカギ! これからの「理数教育」のあり方 #06】

ICT(情報通信技術)やIoT(モノのインターネット)、そしてAI(人工知能)などの著しい進展によって社会が激しく変化し、これまでになかった多様な課題に直面している現代。文系・理系といった枠にとらわれず、様々な情報を活用しながら、それを統合し、課題の発見・解決や社会的な価値の創造に結びつけていく資質・能力の育成が求められている。そのような中、さいたま市が独自に推進している「さいたまSTEAMS教育」について、さいたま市教育委員会学校教育部指導主事の能見郁永氏に聞いた。

埼玉県さいたま市教育委員会

人口130万人を超えるさいたま市。市内にある公立の学校は168校(小学校104校、中学校58校、高等学校3校、中等教育学校1校、特別支援学校2校)にのぼる。市独自の取組「さいたまSTEAMS教育」は実施4年目。

写真は学校教育部指導主事の能見郁永氏。

この記事は、連続企画「探究的な学びがカギ! これからの『理数教育』のあり方」の6回目です。記事一覧はこちら

目次

市立高校での先行研究・実践を小・中学校で活かし、展開する

さいたま市は、文部科学省が掲げる「STEAM教育等の各教科等横断的な学習の推進」を受け、独自の「さいたまSTEAMS教育」を推進している。

指導主事の能見氏は、「さいたま市でも、各教科等での学習を実社会での問題発見・解決に生かす、そんな資質・能力を子どもたちに身につけさせたいと考えたのが、STEAMS教育を導入したきっかけです」と話す。

この「さいたまSTEAMS教育」は、SSH(スーパーサイエンスハイスクール)に指定された市立高校での理数教育などの先行研究・実践を踏まえたもので、「科学技術分野の発展や革新を支え、新たな価値を創造し、未来社会をリードする人材の育成」「科学技術の進展により複雑に変化する現代社会において、自己実現できる市民の育成」を目標としている。

教育課程の中に位置づけた市独自のSTEAM教育の取組

さいたま市独自の取組としての特徴は大きく2つ。1つは、S(Science:科学)、T(Technology:技術)、E(Engineering:工学)、A(Art:芸術・リベラルアーツ)、M(Mathematics:数学)からなる「STEAM」に、S(Sports:スポーツ)を加えて「STEAMS」としたこと。さいたま市はサッカーをはじめ、もともとスポーツが盛んなことも背景にあるが、「2019年度から、DXツールを活用してスポーツを科学的に分析し部活動に活かす、という研究に取り組んできた市立高校もあり、その取組を小中学校でも展開したいと考えました」と理由を明かす。

そしてもう1つの特徴として、能見氏は「これはおそらく自治体としては初めてなのではないかと思いますが、『さいたまSTEAMS教育』に特化した『STEAMS TIME』という時間を総合的な学習の時間に位置づけ、授業として扱っています」と話す。

「さいたまSTEAMS教育」については、2020年度から市内の各小中学校で、各教科等の授業において教科等横断的な学習と探究的な学習の充実が図られてきた。そのような準備期間や学校への周知などを経て、2022年度より、小学3年生から中学3年生までの「STEAMS TIME」が一斉に始まった。