リレー連載「一枚画像道徳」のススメ #50<最終回> 運命のやけど|木原一彰 先生(鳥取県公立小学校)

子供たちに1枚の画像を提示することから始まる15分程度の道徳授業をつくり、そのユニットをカリキュラム・マネジメントのハブとして機能させ、教科横断的な学びを促す……。そうした「一枚画像道徳」実践について、具体的な展開例を示しつつ提案する毎週公開のリレー連載。最終回は木原一彰先生のご執筆でお届けします。

執筆/鳥取県鳥取市立大正小学校教諭・木原一彰

編集委員/北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和

目次

ごあいさつ

みなさん、こんにちは。

鳥取県鳥取市で小学校の教員をしております、木原一彰と申します。

企画者の藤原先生から、「木原さんがリレー連載のトリです」とのお話をいただいてから、原稿締め切りまでの数か月間、どのような提案をすべきかと思い悩む日々でした。

ここに至るまで、身近な素材をテーマにした写真や、地域を再発見するような写真を用いて、子供たちが実感を伴って考えることのできる授業を構想しました。

それは、ここまでの49本の提案の基盤となっている、授業構想の「観」のひとつであったといえるでしょう。

その一方で、これまでの提案がそうであったように、自分自身がこだわり抜きたい素材を用いた授業を提案したいという思いも強くありました。私のこだわりの中心にあるものは、人物を中心に据えた教材とその授業です。

なかでも、野口英世と母シカの生き方については、特に深い思い入れがあります。それは多分に、この二人の姿を私と母の姿に重ね合わせている私情からくるものなのは間違いありません。

もう10年も前のことになります。公私ともに充実し始めた私の心の片隅に、小さな不安がひとつありました。「もしかすると、母は認知症では?」という疑いでした。閉めたはずの扉の鍵が開いていたり、「メガネがない」とそこかしこをひっくり返して探していたり……。

杞憂であってほしいと願いつつ、当時の私は仕事に没頭し、母のことを顧みない日が続きました。

夏を過ぎたころ、母に対して抱いていた不安を、現実のものとして受け入れざるを得ない状況になりました。「いつまで、私を息子として認識してくれるだろう。家族が家族としていつまでこの家に暮らし続けることができるだろう。」

その瞬間が刻一刻と迫っていることだけは確かでした。

そんなとき、1本の電話をいただきました。

「野口英世の教材と実践を書いてもらえないか」という、初めての分担執筆の依頼でした。

教員として働く息子の評判を、近所の人や旧知の友達から聞くたびに、まるで我がことのように喜んでいた母。そんな母に迫る認知症の現実に、教師としての自分の一つの集大成となるものを渡したかった私は、「ぜひやります。やらせてください。」と即答しました。野口英世と母シカの姿を自分と母に重ねるようにして、教材をつくり、授業を実践し、原稿にまとめていきました。

出版元からいただいた1冊を、私は母に渡しました。涙を流し、本を大事そうに抱え、私のページに付箋を挿しては何度も繰り返し読んでいました。本当に嬉しそうな母の姿を、今でもはっきりと思い出せます。

その後、母は特別養護老人ホームでお世話になることになり、静かで安らかな環境の中、毎日を過ごしています。そして部屋の片隅には、母に渡したその本が今も置かれています。

本来の企画の趣旨とは離れるかもしれませんが、子供たちにとって遠く感じられる教科書の人物教材との距離感を、一枚の写真によって少しでも縮めることができるのではないかと考えた授業として、私の私情をこめた「一枚画像道徳」の記録を紹介させていただきます。

1 授業の実際〜運命のやけど〜

対象:小学5・6年

主題名:家族を思う心

内容項目:C-15 家族愛、家庭生活の充実

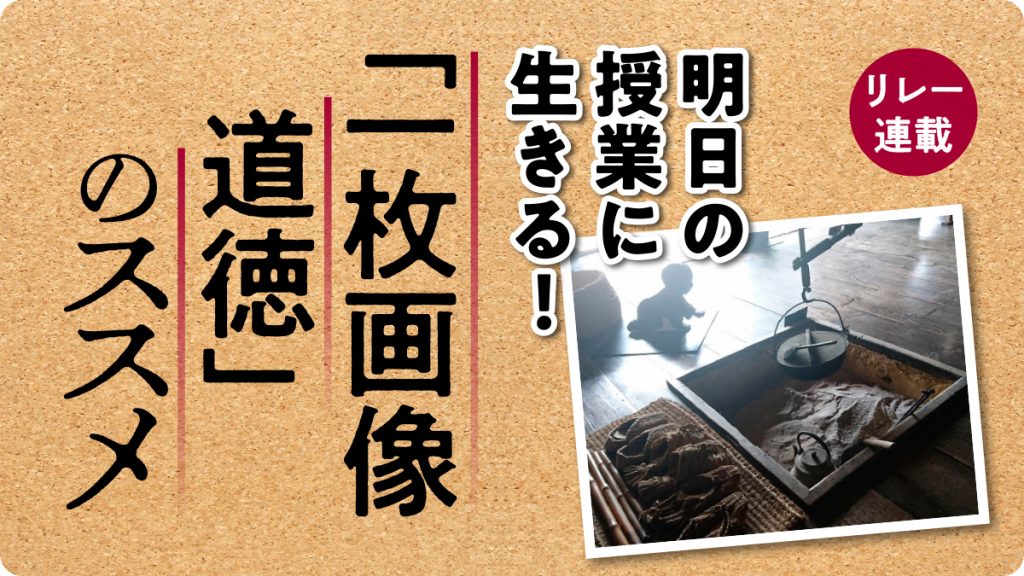

以下の写真を提示し、最初の発問をします。

発問1 この写真を見て、どんなことに気付きますか?

●古くて昔ながらの家で、わらぐつがある。

●ごはんを炊いたり、お鍋を煮たりするところがある。

●それは囲炉裏といって、砂みたいに見えるのは、火を燃やした後の灰だと思う。

●赤ちゃんのような子供がいる。誰かを探しているような感じがする。

●ゆりかご? から這って出たのかな。一人ぼっちで泣いているのかも。

●このまま進むと、赤ちゃんが囲炉裏の中に落ちそう。

子供たちは、写真から様々な情報を見出すとともに、その背後にある状況を想像し、思いを交流していきました。この段階で、数名の子供たちが、

●この後、子供が囲炉裏に落ちてやけどをするのではないか。

●まるで野口英世の話みたい。伝記で読んだことがある。

●この状況、野口英世のようになる未来しか見えない。

といった考えを出しました。それを聞いた多くの子供たちも、「なるほど」「その話、読んだことがあるかも」といった反応を返していました。

語り

ここで、次のような教師の語りをします。

この写真は、「野口英世記念館」に保存されている野口英世の実際の生家です。この囲炉裏端も、当時のまま保存され、残されています。

野口英世は、1876年11月9日、福島県翁島村(今の猪苗代町)に生まれました。

英世の母、野口シカは、幼いころから苦労を重ねてきた人でした。野口佐代助と結婚したものの、佐代助は働くのがきらいで、酒を飲んでは賭け事に明けくれる毎日でした。

シカは家族のために一生懸命に働きました。昼は田を耕し、夕方になると猪苗代湖のエビをとり、それを朝早く売りに出るなどして、夜もほとんど眠らずに働き続けました。

清作(英世の幼名)が1歳半の時、清作とシカの運命を大きく左右する出来事が起きました。

シカはいつものように清作をわらのかごに寝かせ、畑作業をしていましたが、「ぎゃーっ。」という耳をつんざくような悲鳴が聞こえたのです。

清作がかごからはい出して囲炉裏に落ち、左手に大やけどを負ってしまったのでした。医者に見てもらうお金のないシカにできることは、ジャガイモをすりつぶしてぼろ布を巻くことくらいでした。

数日たって、ぼろ布を取りはずしてみると、清作の指はてのひらに張り付いて離れない状態でした。まるで棒のように固まり開くことのできなくなった清作の左手を見て、シカは……。

この説明を聞いて、教室は静まり返りました。

それは、どこかで聞いたり読んだりしたことがあっただけの遠い話が、1枚の写真と語りとを通して、リアリティーをもって子供たちの目の前に現れた瞬間でした。そして、「シカは……。」で、止まった教師の語りの先を、子供たちに問いかけました。

発問2 清作の左手のやけどという現実に直面したシカは、どんな思いだったのでしょう。

●清作はこれからつらい人生になることだろう。どうすればよいのか。

●自分が外に出ていなければ。ずっと傍にいればこんなことにはならなかった。

●せめて、清作のかごを囲炉裏の近くに置いていなければ。

●なんとかして、この手を治してやれないだろうか。

●もう生きていけないような気持ち。いっそのこと死んでしまおうかとまで思ったのではないか。

●悲しさと同時に、自分を責める思いが強かったと思う。

子供たちは、想像をめぐらせながら、シカの立場と思いを考えました。最初は、後悔や自責の念についての意見が大半を占めました。そのなかで、

●この後清作が、医学の研究で世界に認められる人になれたのは、シカさんが清作を必死に育てたからではないだろうか。

●自分のせいでやけどを負わせてしまったのだから、一生、清作を支えて生きていこうと心に決めたのだと思う。

といった、シカの決意や覚悟について考えた意見が出されました。その思いについて子供たちに投げかけると、簡単なことではないけれど、きっとこれからの人生を清作のために捧げようと考えたのではないかと、シカの心を共感的に捉えていました。

「家族や仲間とのつながりの中で共に生きること」について、大切な家族の状況に向き合い、支え続けるという側面から考えました。

子供たちの発言から、家族相互の深い信頼関係の一端に迫ることができたのではないかと考えます。