「ネットいじめ」を考える〜成城学園初等学校・秋山貴俊先生のデジタル・シティズンシップ教育実践

GIGAスクール構想で1人1台端末の普及が進んだ教育現場では、デジタルツールやインターネットの利用で起きるトラブルへの対応が課題になっています。デジタルの危険性を教えることは必要でも、そればかり強調して子供たちを管理することには疑問を感じる先生たちの間で、今注目されているのがデジタル・シティズンシップ教育です。

成城学園初等学校の秋山貴俊先生は、デジタル社会でよりよい市民となることを目指すこの教育に共感し、導入。2022年度からは、幼稚園・初等学校・中学校高等学校一貫での取り組みを推進しています。秋山先生のデジタル・シティズンシップ教育の実践について、詳しくお話を聞きました。

秋山貴俊 (あきやま・たかとし) 成城学園初等学校教諭。文教大学教育学部卒業。株式会社帝国データバンク、西武学園文理小学校を経て、現在、成城学園初等学校教諭。日本スクールコーチ協会認定スクールコーチ、日本デジタル・シティズンシップ教育研究会専門委員。編著に『ゼロから学べるオンライン学習』(明治図書出版)、『誰でもできる!オンライン学級のつくり方』(東洋館出版社)がある。

目次

デジタル・シティズンシップ教育でデジタルを活用する力を身につける

現在、私の5年生のクラスでは、ICT活用の実証実験を行っていることもあり、子供たちは、iPadとChromebookの1人2台体制で学習しています。学習に使うことが前提ですが、授業中も休み時間も、自宅での学習でも、子供たちは自分の判断で自由にタブレットとPCを使っています。

ただ、自由に使わせていると、長時間の利用、調べ学習でのコピペ、そしてチャットでのトラブルといった問題も発生します。そんなときどう対処したらいいのか、これからずっとデジタル社会で生きていく子供たちをルールで縛ったり、SNSから引き離したりすることはしたくない。悩んでいたとき出会ったのが、デジタル・シティズンシップ教育でした。

私はデジタル・シティズンシップ教育を、デジタル社会でよりよく生きるための教育だと理解しています。情報モラル教育と違うのは、子供たちが自ら考えながら、デジタルを活用するための能力や行動規範を身につけることを目標としていることです。子供たちが安心して失敗できる環境で学び、ルールを押し付けられるのではなく、大人と相談しながら自分の行動を考えるという点に、私はとても共感しています。

2022年度に成城学園で幼・初・中高一貫のデジタル・シティズンシップ教育を導入するにあたり参考にしたのは、アメリカのCommon Sense Educationという団体のカリキュラムです。幼稚園から高校3年生までの教材が揃っていて、教員研修用の動画や保護者向けの資料も用意されています。これを翻訳して当校の子供たち向けにアレンジしながら使っています。

Common Sense Educationのカリキュラムは、どの学年も、以下の6つのトピックについて、年間6回の授業で学ぶように作られています。

- メディアバランスとウェルビーング

- プライバシーとセキュリティ

- デジタル足跡とアイデンティティ

- 対人関係とコミュニケーション

- ネットいじめ、オンラインのもめ事、ヘイトスピーチ

- ニュースとメディアリテラシー

2022年度は、このカリキュラムの実験的な実施や、教員向けの研修、保護者向けの説明などを重点的に行ってきました。

「ネットいじめ」とは何か、みんなで話し合って理解を深める

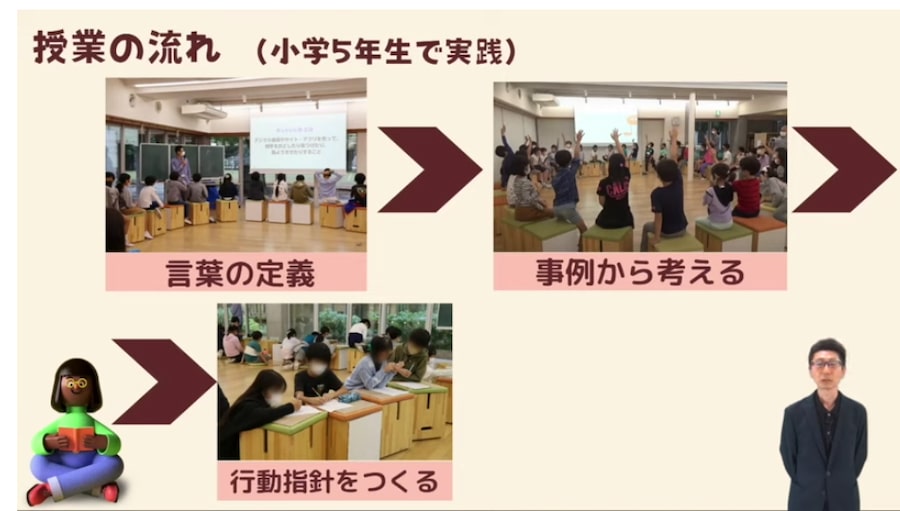

私のクラスで行ったのは、「ネットいじめ」について子供たちと考える授業です。Common Sense Educationのカリキュラムをもとに作られた『デジタル・シティズンシップ プラス』(大月書店)の指導案を、さらに私のクラス用にアレンジして45 分のレッスンプランを作りました。その授業の様子を少し詳しくご紹介します。

デジタル・シティズンシップ教育の授業は、子供たちの話し合いを中心に進めます。そのため、誰もが発言しやすい環境を作り、子供たちの意見はどんなものでも大切に受け止めることを心がけています。「ネットいじめ」の授業は、教室ではなく、オープンなスペースで輪になって行いました。マイクを使って話し手と聞き手を分け、聞くことの重要性を繰り返し伝えるなど、いろいろ工夫しました。

授業は、

- 言葉の定義 「ネットいじめとは?」

- 事例から考える

- 行動指針を作る

という流れで行います。

最初に普通のいじめとネットいじめの違いは何か、思いついたことを言ってもらいます。子供たちからは、「保護者や先生が気付きにくい」「名前も顔もわからない人からいじめられることもある」「一度世に出たら世界中の人に知られてしまう」「ネットいじめはデータがずっと消えずに残る」などの意見が出ました。子供たちは、ネットいじめについて思いの外よく知っていて、危機感も持っていることがわかりました。

ここで、改めてネットいじめの定義、すなわち「デジタル機器やサイト、アプリを使って相手をおどしたり動揺させたりすること」をみんなで確認し、あらかじめ用意していたプリントを配付して、ネットいじめとは何か、話し合ったことを書きました。この時、「ネットいじめは絶対ゆるされない」という一文も、追加してもらいました。