一人一人が見通しをもって、自分の問題の解決に向かう授業 ~5年「ものの溶け方」を例に~【理科の壺】

授業の中で問題解決をするときは、クラスで立てた学習問題に対し、一つ一つ実験や考察をしていきながら、学習を進めていくことが多いのではないでしょうか。先生がコーディネートすることで、学習方法の習得は確実になると思います。しかし、一人一人が問題の見出しをするけれども、クラスで学習問題を整理していくことによって、自分の問題とクラスの問題にズレや相違が生じてしまい、子どもたちが自分自身で問題の解決をしている実感が持てなくなることもあるかと思います。

子どもたちに任せて良い部分では、子どもたちが主体的に学びの成果を発揮しながら、それぞれの問題意識を大切にして学習を進めてほしい。

では、子どもたち一人一人が見通しをもって、自分の問題の解決に向かう授業をするには、どのように単元を設定するのが良いでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・宮野利隆

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.クラスの学習問題は広く抽象的な言葉を使って立てる

子どもたちに見通しをもたせるためには、学習問題を自分たち自身の「具体化した言葉」で表現することが大事であると考えられます。

そこで、個別で問題を見出した後のクラスの学習問題は、あえて広く抽象的なものに設定します。そうことで子どもたちは、この抽象的な言葉に自分なりの言葉で表現した具体性を加味し、自分なりの方法で解決へと向かっていくようになります。つまり、一人一人が自分なりの仮説をもちながら、見通しをもって問題解決に向かうことができるようになります。5年「ものの溶け方」の学習を例に考えてみましょう。

5年「ものの溶け方」の学習では、「物が水に溶ける量は水の温度や量、溶ける物によって違うこと」について追究していく場面があります。

ここでは、

溶け残ったもの(食塩やミョウバン)を溶かすことはできるのか

とクラスの学習問題を立てます。

このような学習問題に対して、子どもたちは、生活経験や既習での学びを想起しながら予想や仮説を立てていきます。

水の量を増やせば、そこに入ることのできるものの量も増えるんじゃないかな。だから、水の量を2倍にすれば、溶けるものの量も2倍になるはずだと思う。

温かい紅茶に砂糖を入れるとよく溶けたから、温度を変えると溶ける量は増えるんじゃないかな。

水は温めると体積が増えたから、溶ける量も増えるんじゃないかな。

水は温度を低くすると、小さくなるから物を溶かしてとじ込める力が強くはたらくんじゃないかな。

流れる水のはたらきの学習で、大きな石が何度もぶつかり合って削られることで小さくなっていくと学んだから、溶け残ったものもたくさんかき混ぜれば溶けきるんじゃないかな。

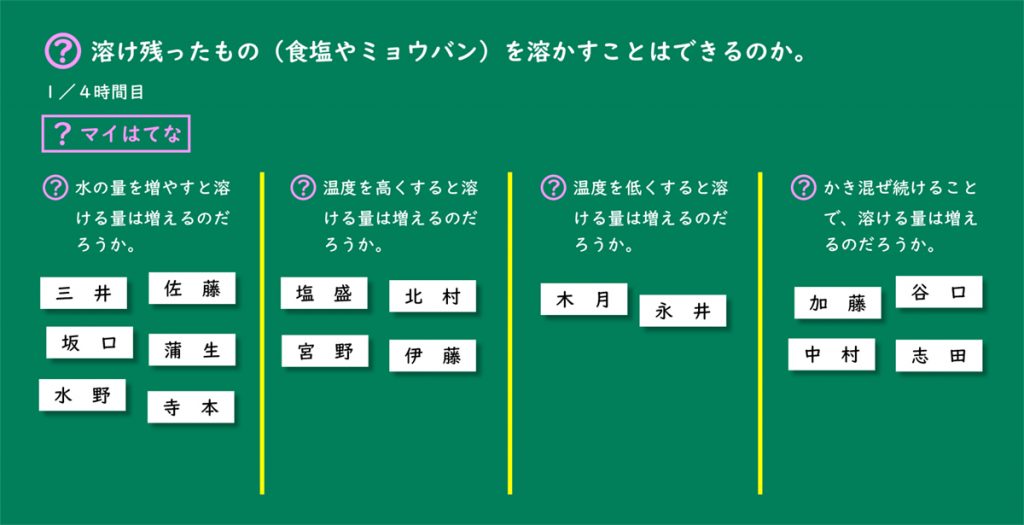

これらを分類していくと、

「水の量を増やすと溶ける量は増えるのだろうか?」

「温度を高くすると溶ける量は増えるのだろうか?」

「温度を低くすると溶ける量は増えるのだろうか?」

「かき混ぜ続けることで、溶ける量は増えるのだろうか?」

などと分けることができます。

一人一人が納得のいく予想もあれば、そうでないものも含まれているはずです。

クラスで順序を決めて全員で同じ実験を進めていくのではなく、自分の納得のいく予想に対して順序を決めて実験を行っていきます。

2.活動の見通しをもたせ、子どもたちが学び合うことのできる環境を整える

そして、実験など実際の活動を始める前に、子どもたちが問題の解決に使える時間をあらかじめ設定し、伝えておきます。

そうすることで、見通しをもって実験の計画を立てるなど、自分たちで学びを調整しようとする姿が見られるようになります。

これは、1/4時間目の板書の様子です。このように、誰がどの問題に対して向かっているのか、共有しておくことで同じ問題に向かう子ども同士が実験方法の準備や確認を協力しながら解決に向かうことができます。