小4体育「器械運動(跳び箱運動)」指導アイデア①

文部科学省教科調査官の監修による、小4体育科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「器械運動(跳び箱運動)」の単元を扱います。

執筆/札幌市立公立小学校教諭・余田峻也

監修/国立教育政策研究所教育課程調査官・塩見英樹

札幌市立公立小学校校長 ・大牧眞一

単元名

目標に向かってジャンプ! チャレンジ跳び箱

目次

単元目標

●知識及び技能

跳び箱運動の行い方を知るとともに、切り返し系や回転系の基本的な技ができるようにする。

●思考力、判断力、表現力等

自己の能力に適した課題を見付け、技ができるようになるための活動を工夫するとともに、考えたことを友達に伝えることができるようにする。

●学びに向かう力、人間性等

跳び箱運動に進んで取り組み、きまりを守り誰とでも仲よく運動をしたり、友達の考えを認めたり、場や器械・器具の安全に気を付けたりすることができるようにする。

授業づくりのポイント

中学年の跳び箱運動は、切り返し系や回転系の技に挑戦し、その技ができる楽しさや喜びに触れることができる運動です。

単元の前半は、自分ができそうな技に挑戦し、グループでお互いの動きを見合ったり、1人1台端末で動きを撮影したりして活動を進めていきます。

後半は、個の課題に応じて活動や場を選択して取り組むことで、自己の能力に適した技に進んで取り組むことができるようにします。

指導に当たっては、「踏切」「着手」「着地」までの動きが身に付くように、主運動につながる運動を毎時間取り入れるようにします。

運動が苦手な子供への配慮として、易しく安心感のもてる場を多く設定し、「できる」感覚をたくさん味わえるようにすることが大切です。

なお、回転系の技の回転感覚が残ったまま切り返し系の技を行うと事故につながることがあるため、1時間のうちに両方の技を取り扱う場合は、切り返し系の技から先に行うようにしましょう。

また、運動中はマスクを外すように指導するとともに、地域の感染状況に応じて不必要に大声を出さないよう指導するなど、感染予防にも配慮しましょう。

動画①「小学校中学年~06跳び箱運動」文部科学省

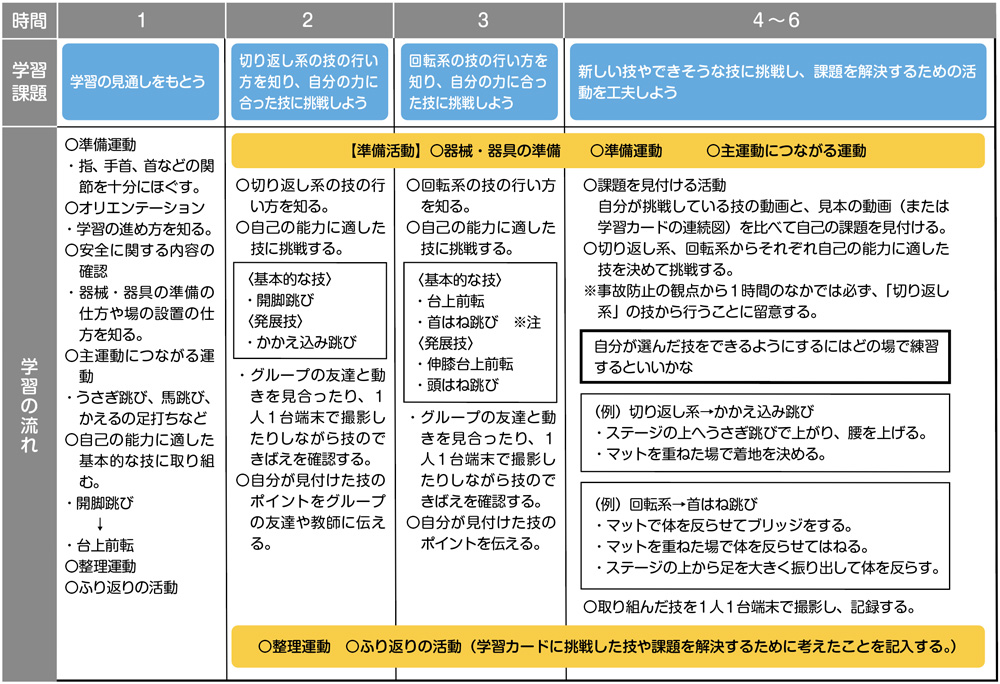

単元計画(例)

※首はね跳びは、台上前転ができるようになってから挑戦するように指導する。

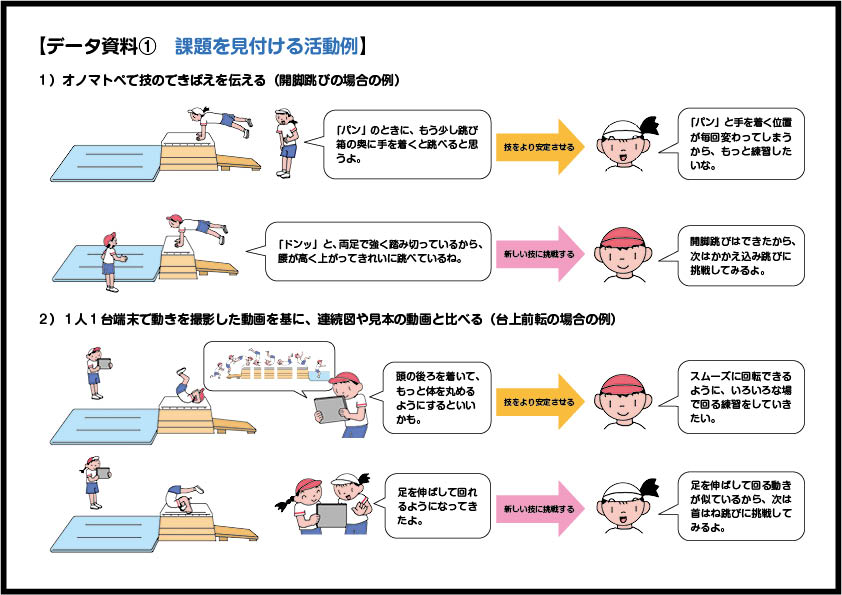

データ資料① 「課題を見付ける活動例」

※ダウンロードはこちら

器械運動の授業においては、器械・器具の準備や活動中に教師が全体を見渡し、危険がないか常に注意しておくことが大切です。器械・器具の配置に関しても安全に配慮した場を設定するよう心掛けます。下記の記事に事故防止の指導例があるので、参考にしてください。

高学年の用具の準備はどうしたらいいの? 【使える知恵満載! ブラッシュアップ 体育授業 #9】

楽しもう

技の行い方を知り、自分の力に合った技に挑戦しよう

毎時間、準備活動のなかで、支持したり逆位になったりする動きを身に付けていくことができるよう、主運動につながる運動に取り組みます。自分で目標回数を決めたり、友達と一緒に行ったりすることで、楽しみながら跳び箱運動に必要な動きを身に付けることができるようにします。

単元前半は、子供が今できる技を確かめることができるよう、基本的な技のなかからできそうな技に挑戦します。

その際、助走から着地までの技の行い方をオノマトペで合言葉にすることで、動きをイメージしやすくなります。オノマトペに合わせてグループの友達と動きを見合ったり、見付けた動きのポイントを言葉で伝えたりしながら、技ができるようにしていきます。

なお、発展技に取り組む際には、基本的な技に十分取り組んだうえで、安全に配慮して取り組むようにしましょう。

小4体育「器械運動(跳び箱運動)」指導アイデア②

「もっと楽しもう」はこちら

イラスト/斉木のりこ