色を塗るべき授業で工作を始めた子がいたら、どうしますか?

中学・高校の美術教師として行ってきた授業内容を一般向けに書き下ろし、19万部突破のベストセラーとなっている『13歳からのアート思考』(ダイヤモンド社)の著者・末永幸歩先生。今回は、新学習指導要領の理念として大きく掲げられている「生きる力」を育む探究学習をテーマに、アート思考の観点でどのような授業・学びの場をつくることができるのか、浦和大学こども学部 学校教育学科で実施された講義の様子とともに考えます。

執筆/美術教師・アーティスト・末永幸歩

*注1 浦和大学で開催された末永先生の講義では、大学生(18名)は全5グループに分かれ、その内、4グループが考案した授業は履修学生に向けての模擬授業として実施、1グループは小学生を対象に授業を行った。小学校での授業は、久喜市立久喜東小学校の協力を得て、6年生(2クラス66名)を対象にオンラインで授業を実施した。

目次

「自分の感覚や想いに寄り添い、主観的に考えること」で育む”生きる力”

変化が大きく予測困難な昨今も、社会で必要な新たな力が模索されています。

学習指導要領(平成29・30・31年改訂)では、『生きる力を育む』という目標のもと、『学びに向かう力、人間性等』を必要な力の1つに位置付けたり、学びの成果だけでなく『主体的・対話的で深い学び』が起こる「学びの過程」を重視したりしています。

高等学校で『総合的な探究の時間』が新設されたように、自らの問いから主体的に「探究」してゆくことの重要性は、小学校・中学校教育にも共通しています。

探究学習を行う際、多くの場合には「調査やデータに基づく事実を、客観的に考察する」という方法が採られます。

例えば、問いについて掘り下げて考える際、「まずは情報収集から」始めることが普通ですし、もし何も調査をしないまま、あれこれと思念しているだけでは「客観性がない」と一蹴されてしまいます。

しかし私は、「調査やデータに基づく事実を、客観的に考察すること」に加え、探究学習には、もう1つの方法があると考えています。

それが、「自分の感覚や想いに寄り添い、主観的に考えること」です。

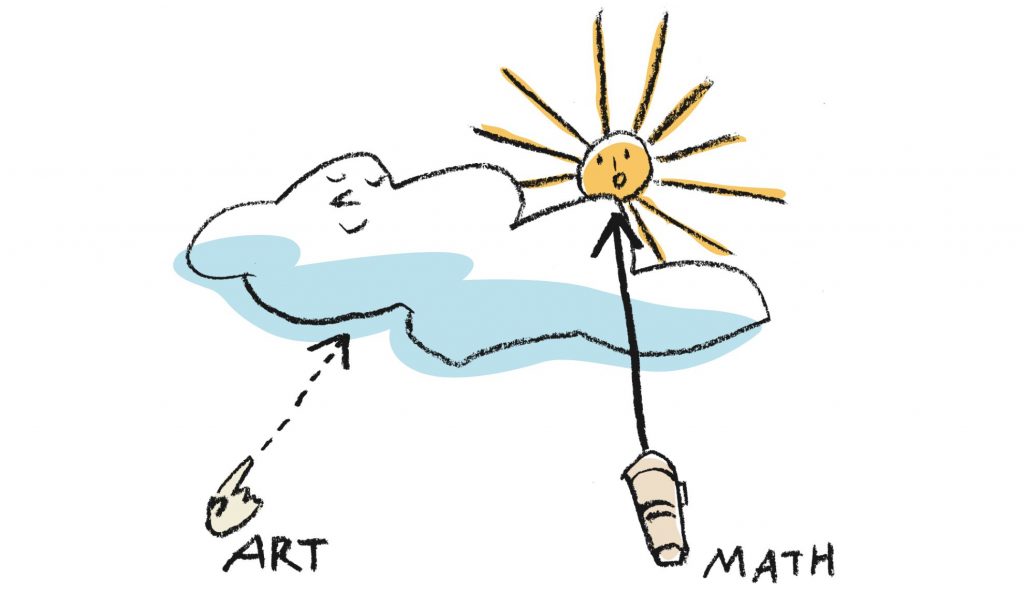

子どもが雲を指して「うさぎに見える」などと言うように、答えが1つではないものを主観的に捉えて、答えを創る力が必要ではないかと考えるためです。

アーティストから学ぶ思考回路

答えが1つである(または1つであると考えられる)問題に取り組んだり、答えへの道筋が明らかであったりする場合には、論理やデータに基づいて客観的に考察することが有効です。

一方、答えが1つではない問いに向き合う場合や、未知の物事に向き合うときには、「自分の感覚や想いに寄り添い、主観的に考えること」が必要であると考えられます。

特に、変化の振れ幅が大きくスピードが速い21世紀の社会において、後者の重要度が増しています。

この考え方を、アーティストの思考過程から学ぶことができます。

なぜなら、アーティストたちは、アートという「答えが1つではないもの」に向き合い、作品として「自分なりの答え」を表現しているからです。

アーティストが、作品を生み出す裏側で行う探究に着目するのが「アート思考」。

私は、アートのあり方が大きく変革した20世紀以降のアーティストを主な対象として、その思考を次のように整理しています。

①自分なりのものの見方で世界を見つめ、

②自分だけの答えを創り、

③それによって新たな問いを生み出すこと

アート思考に言い表されるような探究の必要性は、子どもたちだけに言えることではありません。

変化の大きい社会で、今と未来の教育を担う全ての教育者にとっても同様であると私は考えます。

そこで「自分の感覚や想いに寄り添い、主観的に考えること」に重点を置いた学びの場を作りたい——この想いを持って、私は浦和大学で、主に教職課程で学ぶ学生の指導にあたりました。

この記事ではその模様をレポートします。