デザインツールCanvaを授業でフル活用〜つがる市立森田小学校・前多昌顕先生のICT実践

つがる市立森田小学校の前多昌顕先生は、「デジタルでもアナログでもできることはまずはデジタルで」と、さまざまなデジタルツールを駆使して授業をしています。昨年は、動画ツールFlipgridの活用で子供の学びを広げたい!でFlip(旧Flipgrid)の活用方法について紹介していただきました。

その後も、Google Workspaceのアプリや、Kahoot、Quizlet、Padletなどを使って、次々に新しい学びの形を開拓している前多先生に、今回は、デザインプラットフォームCanvaの活用法について聞きました。なぜ「まずはデジタル」なのか、その真意がよくわかります。

前多昌顕(まえた・まさあき)

つがる市立森田小学校教諭。初任の頃よりICTの教育活用に興味を持ち研究を進める。いったんICTと距離を取り、研究対象を思考ツールにしたが、プログラミング教育必修化をきっかけに再開し、現在はGIGA推進に全力を尽くす52歳。Microsoft Innovative Educator Fellow、Google for Education、単著「先生のためのICTワークハック」共著「逆引き版ICT活用授業ハンドブック」「これならできる! 学校DXハンドブック」

目次

クリエイティビティを引き出すデザインツール

Canvaはとても使いやすいデザインツールです。現在私は小学校3年生の授業で、Canvaを作品作りや、板書などに活用しています。

Canva for Educationに登録すると、幼稚園生から高校3年生までを担当する教員と児童生徒が、Canvaのすべての機能を無料で利用することができます。当校では、子供たちはChromebookを使っていて、ブラウザでCanvaを利用しています。

Canvaには、A4文書やホワイトボード、プレゼンテーション、ポスター、チラシなどさまざまな形式のファイルが用意されています。ファイルを共有して、協働作業をすることもできます。テンプレートもたくさんありますが、作品を作る時は、子供たちは白紙の文書を使って自由にデザインすることが多いです。

このようなツールを3年生の子供たちが使いこなせるのかと思われるかもしれません。でも、デジタルネイティブな子供たちなので、一度使ってみせると3分の1ほどはすぐに使い方を覚えます。あとはその子たちが周りの子たちに教えるので、教師は本当に困っている子供だけを指導します。

といっても、Canvaの操作については、私はほとんど教えることはありません。新機能が出た時にちょっと紹介するくらいです。こちらが紹介する前に新機能を使っている子もいます。

これは、初めてCanvaを使って作った係活動のポスターです(名前は私のものに変えています)。「生きものがかり」のポスターはアニメーションになっています。使い方を覚えたばかりでしたが、子供たちがこれを作るのに15分しかかかりませんでした。

Canvaは子供たちのクリエイティビティを引き出します。手がきでは表現できなかったことも、デジタルでは表現するようになりました。また、あまり絵心がない子供でも、たくさんのイラスト素材などを活用して自由にデザインを楽しむことができます。 係のポスターや委員会のポスターなどは、手がきで作っていた時は文字中心で、しかも作るのに時間がかかっていました。Canvaを使うことで画像やアニメーションなども取り入れて、さまざまな工夫を凝らし、短時間で仕上げることができるようになりました。

分担して得意な活動ができる、デジタルな協働作業

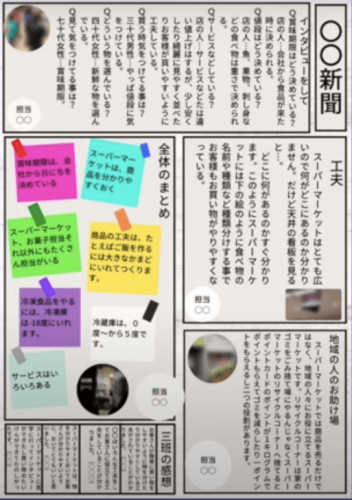

社会科見学のまとめの新聞もCanvaで作成しました。これは4人のチームで作っています。

白紙の文書を使って、文章作成はもちろん、写真選びやレイアウトもすべて子供たちだけで行いました。私は協働作業するためのURLを提供しただけです。

当初、私はこの新聞を作るのに3コマの授業時間を想定していました。ところが、子供たちは60分で完成させてしまったのです。その結果、ものすごく時間が余りました。ICTを活用すると、古い授業観では授業デザインできなくなるということです。

Canvaを使った協働作業でアナログよりもいいことは、効率だけではありません。紙を使ってグループで作業すると、文字が見やすい席に、活発で発言力のある子供たちが座り、そうでない子供たちは文字を逆さまから見ることになります。でも、Canvaでの協働作業では、みんなが正しい位置で文書を見て作業できます。そして、文を書いたり、レイアウトを考えたり、イラストを探したり、分担してそれぞれの子供が自分の得意な活動に取り組むこともできます。

できあがった作品はクラスで共有します。印刷して掲示するほか、クラス内限定のポータルサイトにデジタル掲示もしています。この掲示は、QRコードで保護者も閲覧できるようにしています。