問題を見いだす力を育成する、小学校理科の導入アイデア 【理科の壺】

どの自然事象を提示したら、子どもたちが意欲的に問題を見いだそうとするのか? が先生にとって大きな課題になります。教科書に載っている事例では、必ずしも各学校の状況に合っているわけではありません。したがって、問題の見いだしのためのアイデアをたくさん知っていることが大切になります。このようなアイデアは、先生向けの指導法の本に載っていることが多く、このような本も併用して考えていくとよいでしょう。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/北海道公立小学校教諭・植松結花

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

授業の最初に、「教科書の○ページにかいてある問題を読みましょう。」や「今日は○○という問題について考えるよ。」などと先生から問題を示していませんか? 問題を子どもたち自身が見いだすには、事象との出会い方を工夫することが大切です。そこで、事象との出会いを工夫する指導のアイデアを各学年1つずつご紹介します。

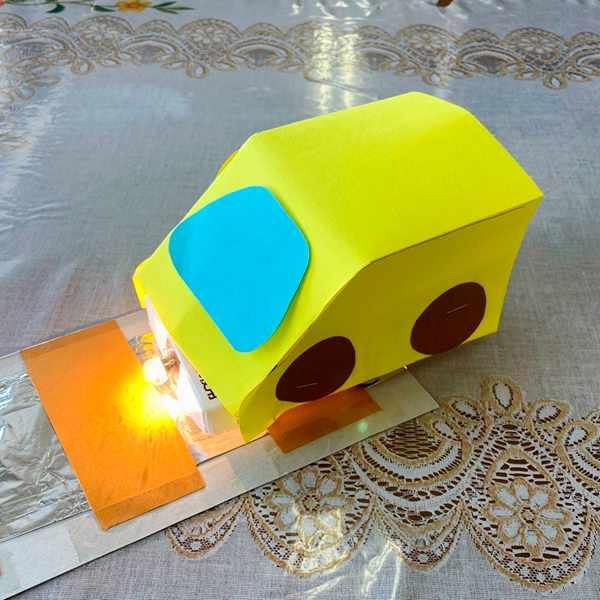

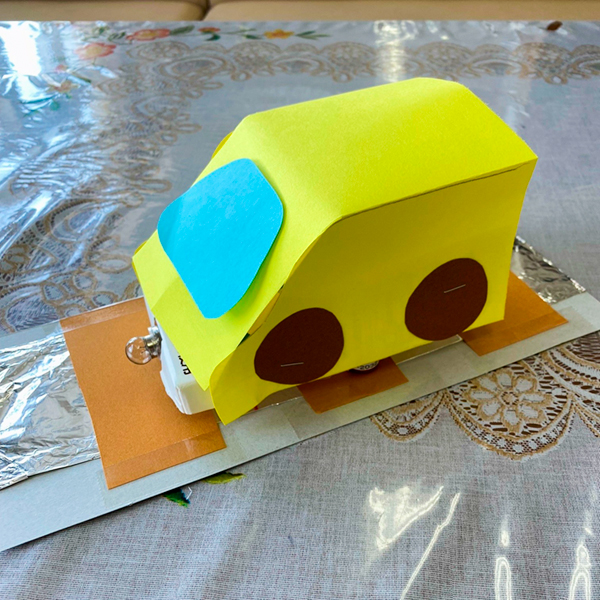

3年「電気の通り道」

電気を通すものと通さないものを調べる学習の導入場面では、車のおもちゃを動かすと豆電球が光ったり消えたりすることを観察することで、子どもたちの疑問を引き出します。

車を走らせると豆電球が光ったり光らなかったりする様子を見て、なぜそのようになるのか疑問に思うでしょう。豆電球が光るところにはアルミホイルが、光らないところには紙が貼ってあることに気付くと、「アルミホイルは電気を通すけど、紙は電気を通さないのではないかな」「他にも電気を通すものや電気を通さないものを調べたい」と意欲をもって活動につなげることができます。

4年「雨水の行方と地面の様子」

タイムラプス機能を使って動画を撮ると、長時間観察を行わなくても早送りで地面の変化の様子を見ることができ、土地の様子について問題を見いだせます。

鉄棒の下は一番初めに水たまりができたよ。

砂場は最後まで水たまりができなかったな。

水たまりのできやすいところとそうでないところでは土の様子が違うよ。

土の粒の大きさによって水のしみこむ速さが違うのかな。