ギフテッドは日本に何%いるのか?―北欧インクルーシブ先進国から学ぶ改革のヒント―

学級の中に、外国人児童もギフテッドもいる…。これが、「今の日本の現実」です。全ての子の学びを保障しようとするとき、一斉指導がベースの教育システムに限界を感じている方もいるかもしれません。

さまざまな「学び方」が共生している北欧の教育から、これからの教育に必要なエッセンスを考えてみませんか?

第31回「日本LD学会」では、高知大学大学院の是永かな子先生が、北欧の教育実践の視察報告と、それを踏まえての「日本のギフテッド支援」への提言を行いました。

本記事は、是永先生の研究発表をベースに、追加取材をさせていただいたものです。

目次

北欧諸国の取り組み

スウェーデンの取り組み

移民が20%を占めるスウェーデンでは、「母語がスウェーデン語でない子」が、当たり前にいます。

一方で、ギフテッドは、「多様な教育的ニーズのある子ども」として位置づけられ、教育保障を受けています。

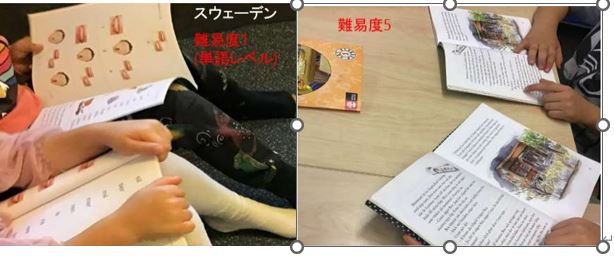

下記の写真は、1年生のスウェーデン語の授業です。子どもが開いている教科書に着目してください。

同じ学年ですが、「単語の意味と一致させた大きな絵」が目立つ教科書を読んでいる子もいれば、長文が記載されている教科書を読んでいる子もいます。

同じ学年でも、教科書は3種類、進度を含めると5段階の「学び方」が共生しています。

授業の受け方も、とても自由です。机に座って授業を受ける子もいますが、床に座っている子、床に寝そべっている子など様々です。

フィンランドの取り組み

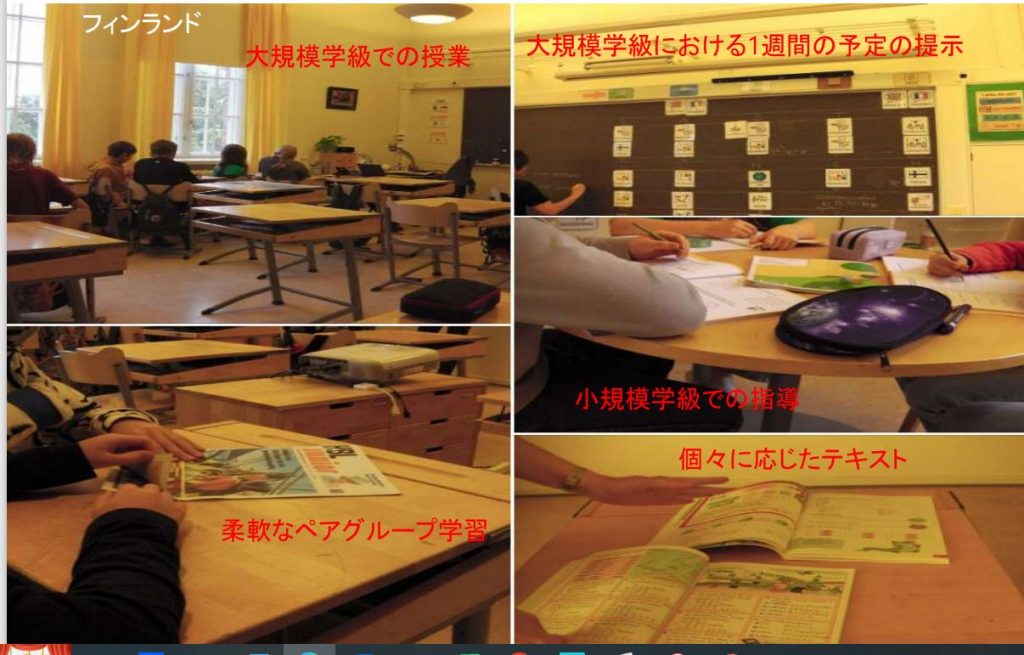

フィンランド・ヘルシンキ市のインクルーシブ授業を実践している学校では、さまざまな子どもが、ともに学んでいました。是永先生は、言います。

大規模学級で授業をしている間に、小規模学級で指導を受けている子もいます。フィンランドでも、個々に応じたテキストでの学習が行われていました。

インクルーシブ教育では、学び方は違っても「みんな同じ価値を持つ」ことを繰り返し指導します。

子どもの「学習余白」を少なくする

スウェーデンとフィンランドの他に、デンマークとノルウェーの教育実践の報告もありました。

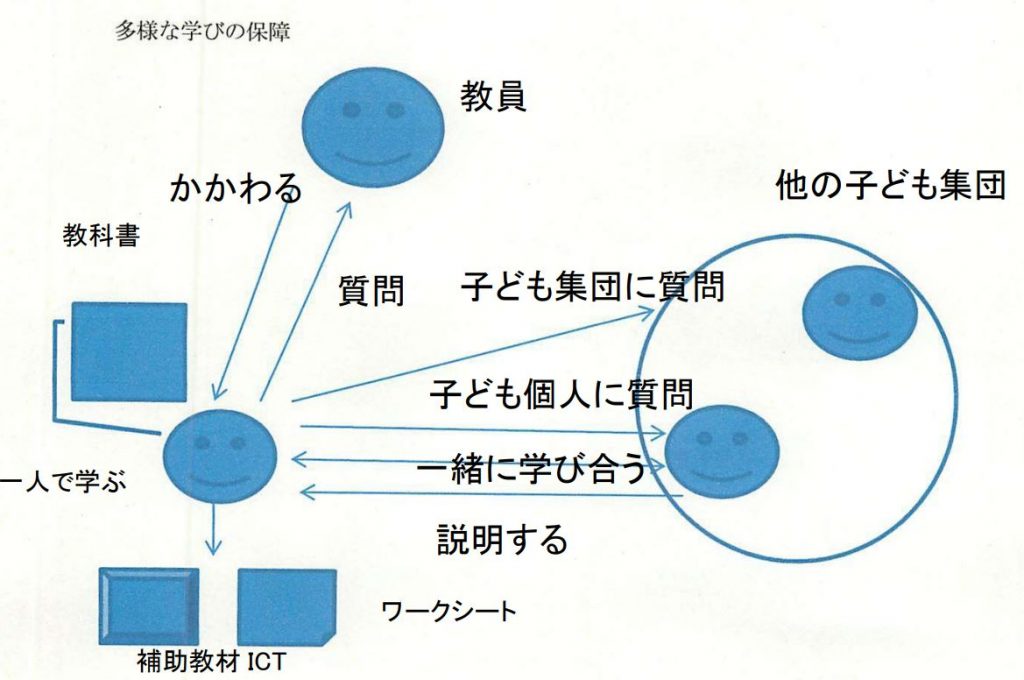

多様な学びを保障するためのかかわり方は、たくさんあります。子どもの「学習余白」を少なくするという視点で、かかわりを図にしました。

- 教員が、かかわる。子どもから、教員に質問がある。

- 教科書を使って、子どもが一人で学ぶ。

- 補助教材ICTやワークシートを使って、子どもが一人で学ぶ。

- 子どもが、他の子ども( or 他の子ども集団)に質問をする。

- 他の子ども集団が、子どもに説明をする。

- 一緒に学び合う。

図にしてみると、「学び方」はたくさんあると実感できます。