アート鑑賞「私は面白いことが好きなのですが、子供に対する雰囲気の押し付けになりますか?」

「先生のためのアート思考」オンラインワークショップ(2022年10月3日開催)では、アート鑑賞を通して「自分だけの問いや答え」を探究する教育者のみなさんが集いました。講師は中学・高校の美術教師として行ってきた授業内容を一般向けに書き下ろし、19万部突破のベストセラーとなっている『13歳からのアート思考』(ダイヤモンド社)の著者・末永幸歩先生。イベントの後半、参加者のみなさんから末永先生へ寄せられた質問の一部とその回答をご紹介します。

自らの感性と考える力を豊かに育むアート思考や、深い対話、探究学習、STEAM教育に興味のある先生方へのヒントが満載です。

目次

Q.「アート思考」を育むアート鑑賞に適した作品の選び方を教えてください

A. 主に、西洋美術における近代以降の作品、また、江戸時代以前の日本美術作品から、抽象的な表現を含む作品を選定しています。絵画/立体かなどは問いません。

アート思考を育むアート鑑賞では、作品に描かれているものを注意深く見て気がつくことを目標とするのではなく、作品をきっかけにして、自分の中に想いや考えを広げてゆくことを目標としています。

近代以前の西洋美術は、たとえば宗教画や肖像画のように、目的や役割があって描かれた作品があります。いわば、作品に込められた「答え」がはっきりとしている作品が多くみられます。

そのような時代の作品を、現代の私たちが「自分なりのものの見方」で見て「自分だけの答えをつくる」ことはできないわけではありませんが、難しさもあります。

それよりも、アートに一定の目的や役割がなくなった後に生み出された近代以降の作品や現代の作品は、鑑賞者の多様な解釈をより許容するものと考えられます。

また、面白いことに日本美術には古来より、「作品は作者によってのみつくられるものではなく、作者と鑑賞者の双方によってつくり上げられるものだ」という考え方が根付いていたように感じられます。

たとえば、日本美術によく見られる、作者が画面に全てを描きこまず余白をふんだんに残す画風は、余白に何を見いだすのかを鑑賞者に委ねているかのようです。

また、墨によるモノクロの表現にも同様の精神が宿っていると考えられます。

日本に水墨画をもたらした中国の古い言葉に「墨に五彩あり」というものがあります。墨は色が乏しいのではなく、全ての色を含んでいるという意味合いです。

鑑賞者の心によって、モノクロの墨に多彩な色を見いだすことができるのではないでしょうか。

Q. アート鑑賞で、子供のアウトプットを促す方法を教えてください

A. 鑑賞の手立ての一つとして、「気づいたこと」「思ったこと」→「そこからどう感じるか?」「どこからそう感じるか?」を紙に書き出させています。

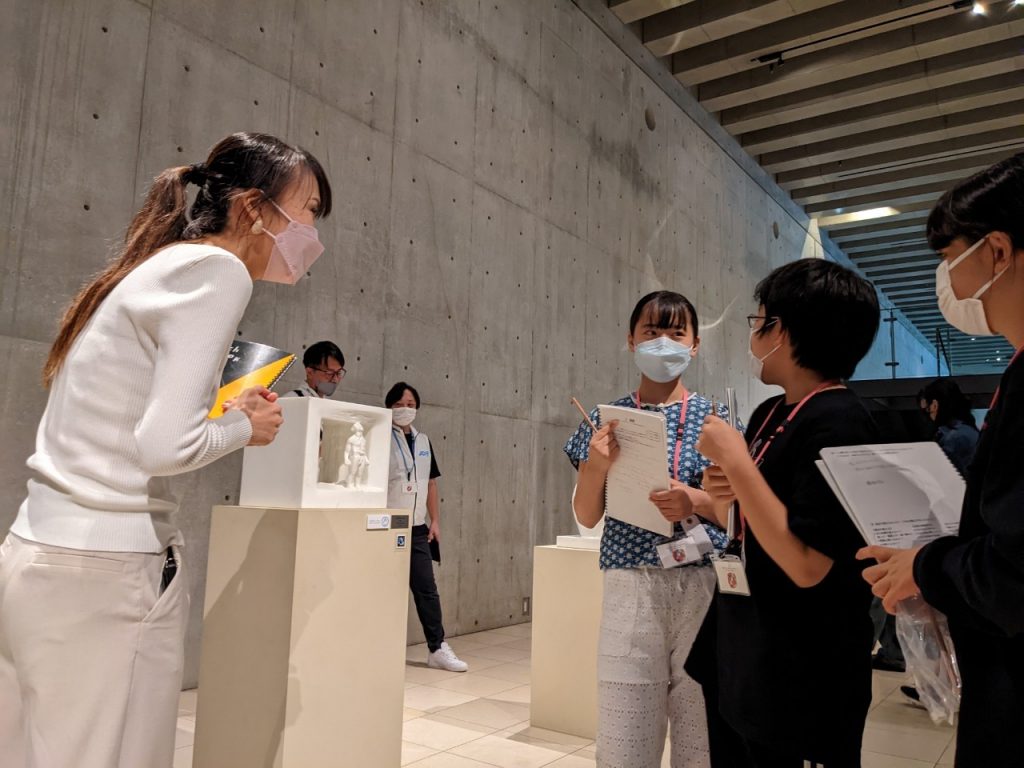

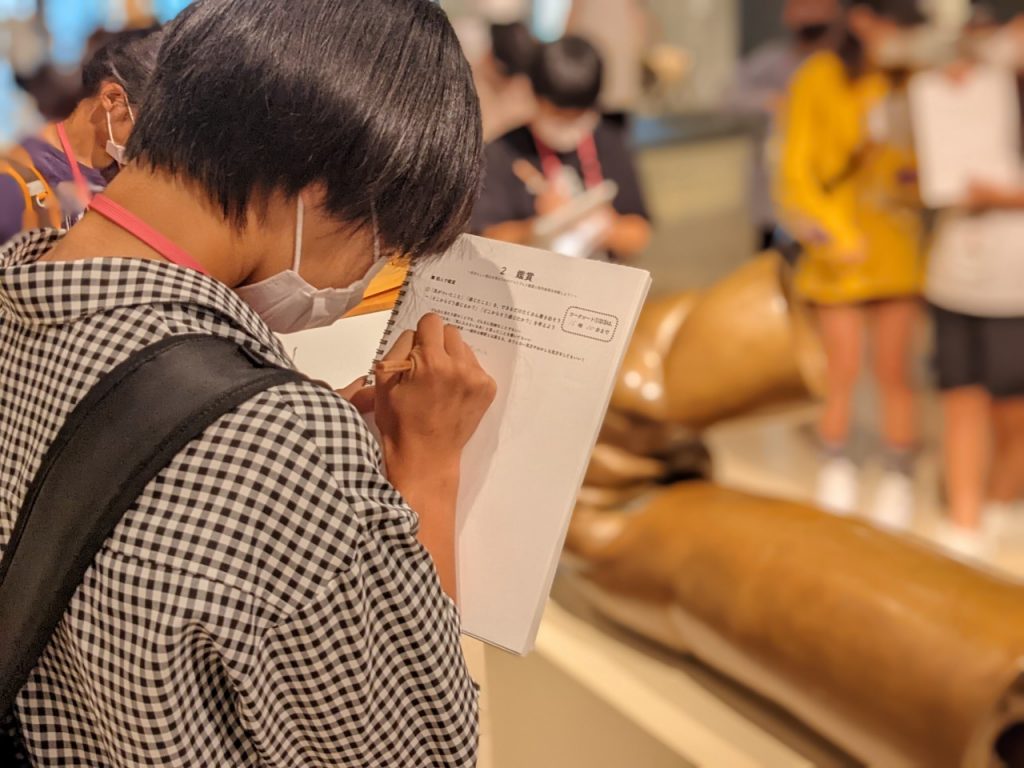

はじめは声に出して発言する形ではなく、ワークシートに書き出しながら個人で鑑賞します。十分に個人で鑑賞した後に、少人数での対話の時間を設けています。

個人で鑑賞をしはじめるのには理由があります。

その作品との出会いの瞬間は一回しかありません。ですので、その人のペースや、その人の仕方で作品に出会うことを大切にしています。

たとえば、作品を見てすぐに次から次へとアウトプットをする必要もないと思いますし、「この作品はとっつきにくいな」とか「ぜんぜん惹かれない」というような思いを抱くこともまた、その作品に対面したときに起こったその人なりの感覚であると捉えています。

個人鑑賞の時間には、子供が何をすればよいのか困っていたり、全く別の活動を始めてしまったりしない限り、できるだけ存在感を薄くして見守ることを心がけています。

内心は「どんなアウトプットをしているのかな」と気になるものの、その人のペースや、その人の仕方を尊重するため、子供が書いているものを後ろから覗き込んだり、「ちゃんと書けている?」「なにを書いた?」などと尋ねたりしないように意識しています。

個人鑑賞を十分にした後に、次の鑑賞の手立てを示したり、対話の時間を設けたりします。