マグネットシートを活用した「予想の活動を深める」授業デザイン 【理科の壺】

先生方の授業の工夫は、自身の授業の経験をもとに気づいたり、ほかの先生の工夫を知り自分のものにしたりすることで増やしていくものです。自分の経験から気づくことは、人から指摘されて初めて気づくことや、忙しさからそのような余裕がないといったことから気づけないこともあります。一方、ほかの先生からの工夫は、その先生にとって「効果があった」厳選されたものを教えてもらうことが多いです。もちろん、先生の個性によって向き不向きというのはありますが、参考になるものです。今回はどのような工夫があるでしょうか。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような “ツボ” が見られるでしょうか?

執筆/神奈川県公立小学校教諭・齋藤照哉

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

A教諭は、6年生を担任する4年目の若手の先生。理科の授業の進め方で悩んでいるようです。少し聞いてみましょう。

はぁ…。

どうしたんだい?

実は、予想の授業が上手く行かなくて困っているんです。

どんな風に上手く行かないのかな?

予想を書いた後の話し合いがいまいち深まらなくて。ただの発表会になってしまうんです。手を上げるのも理科が得意な子ばかりで。

そうなんだね。では、今日は予想の場面で考えがたくさん出たり、深まったりするような授業デザインについて考えていこうか。

よろしくお願いします!

1.一人ひとりが自分の考えを主張するための工夫

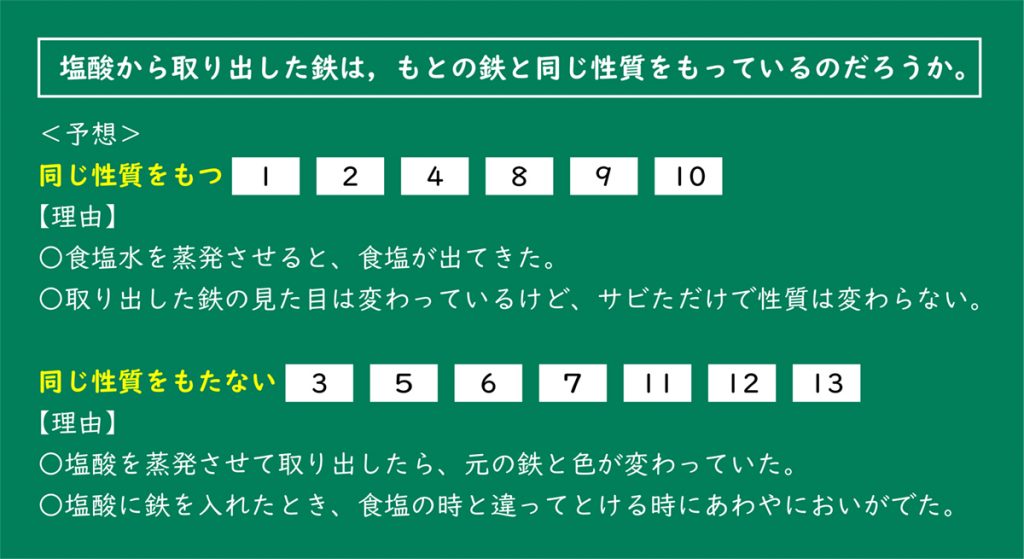

理科の授業では、実験の前に子供たち一人ひとりが自分の予想をしっかりともっていることが大切です。予想の交流では、全員の予想を発表する時間は中々取れないですし、全体の前で話すことが得意ではない子供もいます。そんな時は、マグネットシートを活用して、自分の予想と同じものに貼っていくように工夫します。

●マグネットシート活用した板書例 【単元】6学年「水溶液の性質」

なるほど! こうすれば全員の子供が予想を主張できるわけですね。

そう! 自分の立場をはっきりとさせることができるし、誰がどんな予想をしているかが教師も子供も一目でわかるんだよ。

手を挙げて発言するだけが、自分の考えを主張する方法じゃないんですね。

マグネットシートは工夫次第で、もっと予想の場面で活用できるんだよ。

なんですって!? 詳しく教えてください。