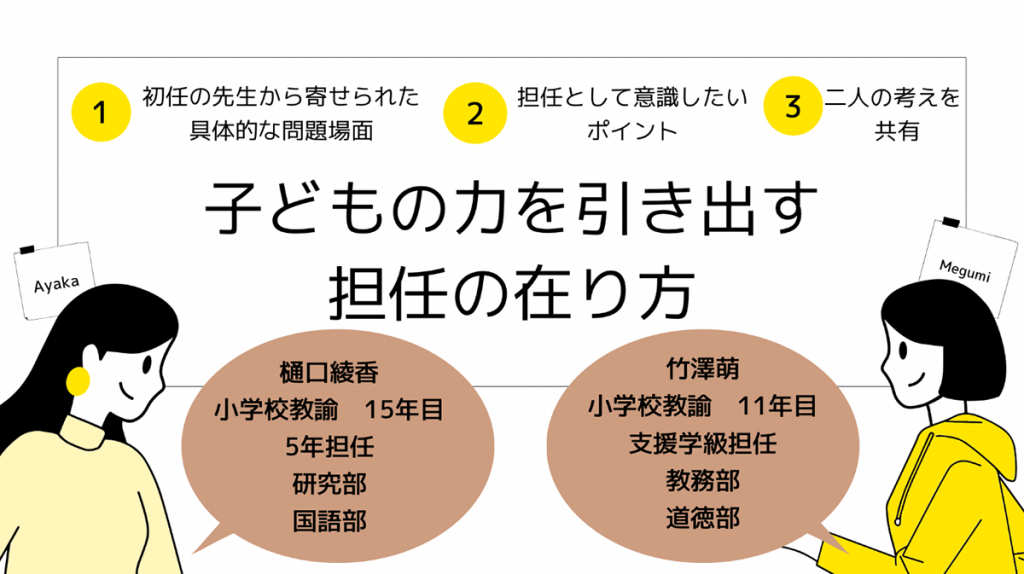

子ども同士をつなぐには?|アヤ&メグの新任教師お悩み相談④

Instagramでは2万人超えのフォロワーに支持され、多くの女性教師のロールモデルにもなっている樋口綾香先生による人気連載! 新シリーズのテーマは、「子どもの力を引き出す担任の在り方」。初任の先生の悩みや疑問をもとに、先輩教員2人が考え方や手法を提案します。答えるのは、15年目の樋口綾香先生と、11年目の竹澤萌(たけざわめぐみ)先生。具体的な問題場面に対して、担任として意識したいポイントを提示し、二人の考えを共有します。

今回は、子ども同士をつなぐ活動について知りたい先生へのアドバイスをお届けします。

きっと、正解は一つではありません。状況によって、考えや行動は柔軟に変化させなければならないでしょう。目の前の子どもたちの力を最大限生かすための方法を、いっしょに考えていきましょう。

執筆/大阪府公立小学校教諭・樋口綾香

目次

今回の相談「子ども同士をつなぐ活動を取り入れたい」

[第4回の相談]

子ども同士をつなぐ活動に取り入れて、さらに学級の力を高めていきたいと考えています。どんなことに取り組めばよいでしょうか。

「11月危機」という言葉を聞いたことがあるでしょうか。学級の崩れや雰囲気の変化を感じる時期だという意味が込められています。一方で、11月は、4月から学級の力を高めるために蒔いた種が、芽を出し、葉を増やし、大きく成長する実りの時期だともいえます。

植物が大きく成長する過程にも、肥料不足、水不足、日照不足、あるいは水のやりすぎなどさまざまな問題と出合います。学級づくりも同様です。成長が加速する一方で、問題が起きやすいこの時期に、より一層子どもたちの力を高めていくためには、どのような活動を取り入れるとよいのでしょうか。

まずは竹澤先生に聞いてみましょう。

竹澤萌先生の回答

「つなぐ」を意識した視点や場面はたくさんあると思っています。今回は子どもたちの個々のよさをつなぎ、学級の力をつけていくことに焦点化して、3つ紹介します。

1 席替えや行事のグルーピングで意図的につなぐ

毎日の学校生活のほとんどを、子どもたちは教室の自分の席で過ごします。そのため、席替えには気を使っています。

私の場合、様々な配慮をした上で、4月から12月までは、たくさんの友達と関わり合えるように担任の私が意図的に座席を組み合わせています。これは席替えだけでなく、行事や体育などの活動におけるグルーピングも同様です。

子どもたち一人ひとりがもつ個性をうまく掛け合わせることで、子ども同士によって起こるよい学びの化学反応や、自分から人とつながろうとする力の伸びしろに期待しています。

遅くとも1月には、教師側が一方的に決めるのではなく、くじ引きや子どもたちに任せた席替えやグルーピングをしても問題のない集団にしたいと考えています。毎年、できるだけ早く子どもたちに任せられるようになることを目指し、一人ひとりが「学び合う力」や「つながる力」を身に付けられるようにと考えて取り組んでいます。

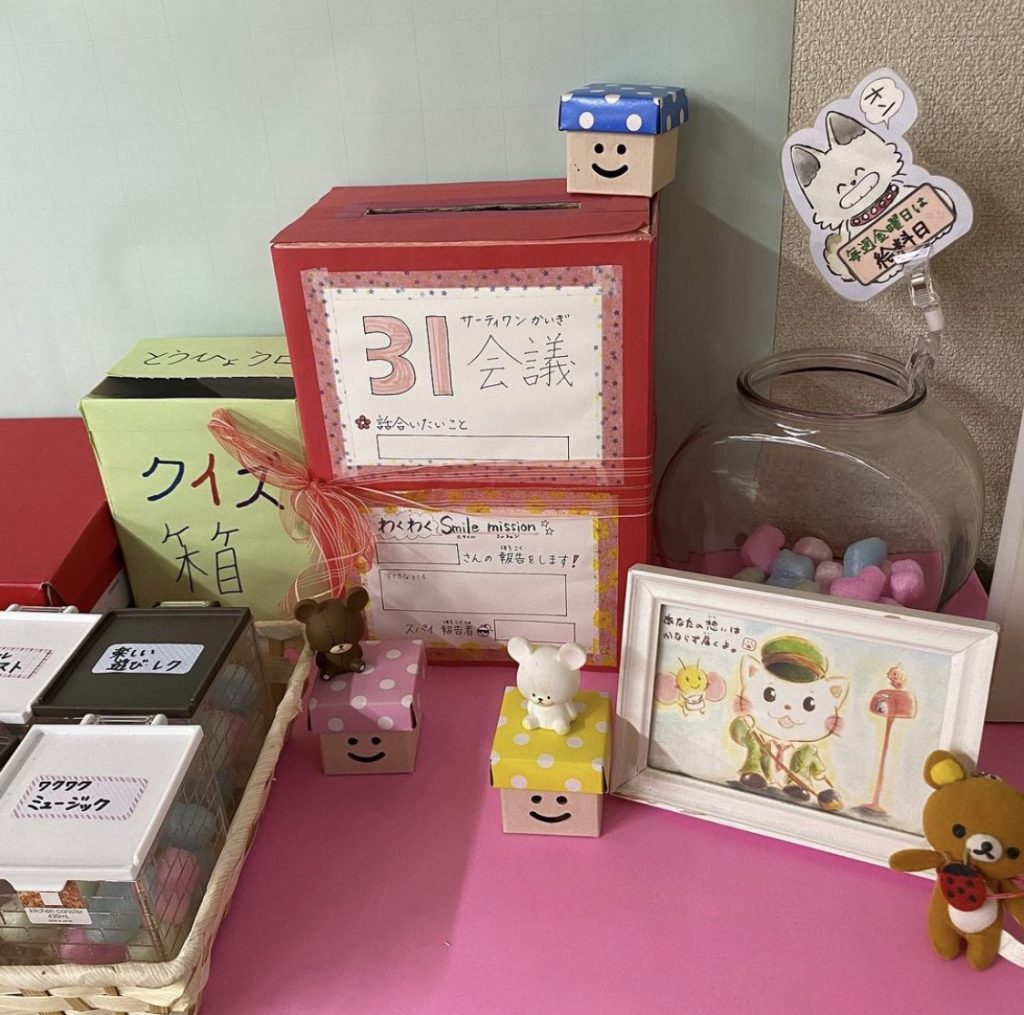

2 スパイ報告書でランダムにつなぐ

いわゆる「子ども同士のいいところ探し」です。ある学年で受け持った子どもたちと一緒に考えて形にしてきた実践で、私がここ数年続けて行っている取り組みの一つになります。

今までいろいろな学年でこの方法を試してきましたが、ほどよいスリルがあってマンネリ化しにくく、子どもたちが意欲的かつ継続的に活動できます。

学級の実態に合わせて、活動期間や特別ルールを設定して楽しんでみてください。

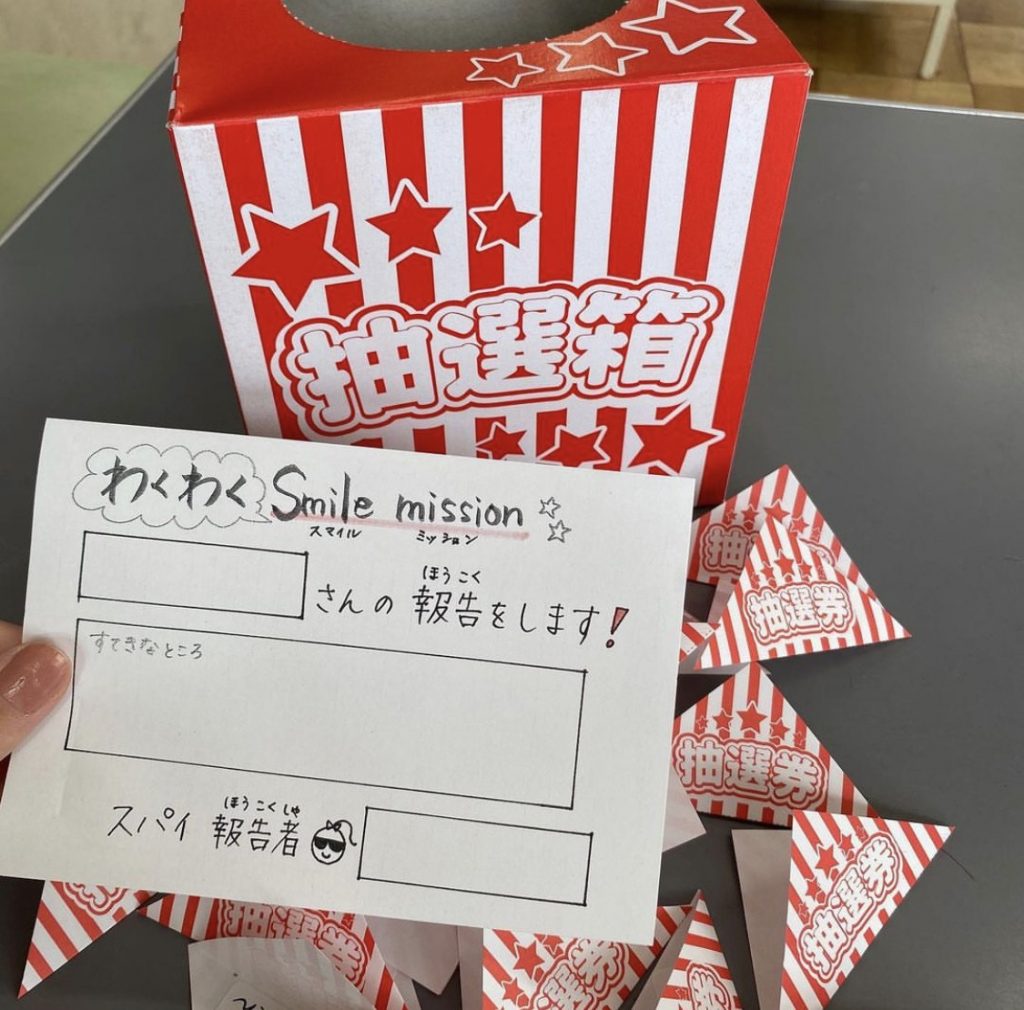

「スマイルミッションスパイ報告書」活動方法

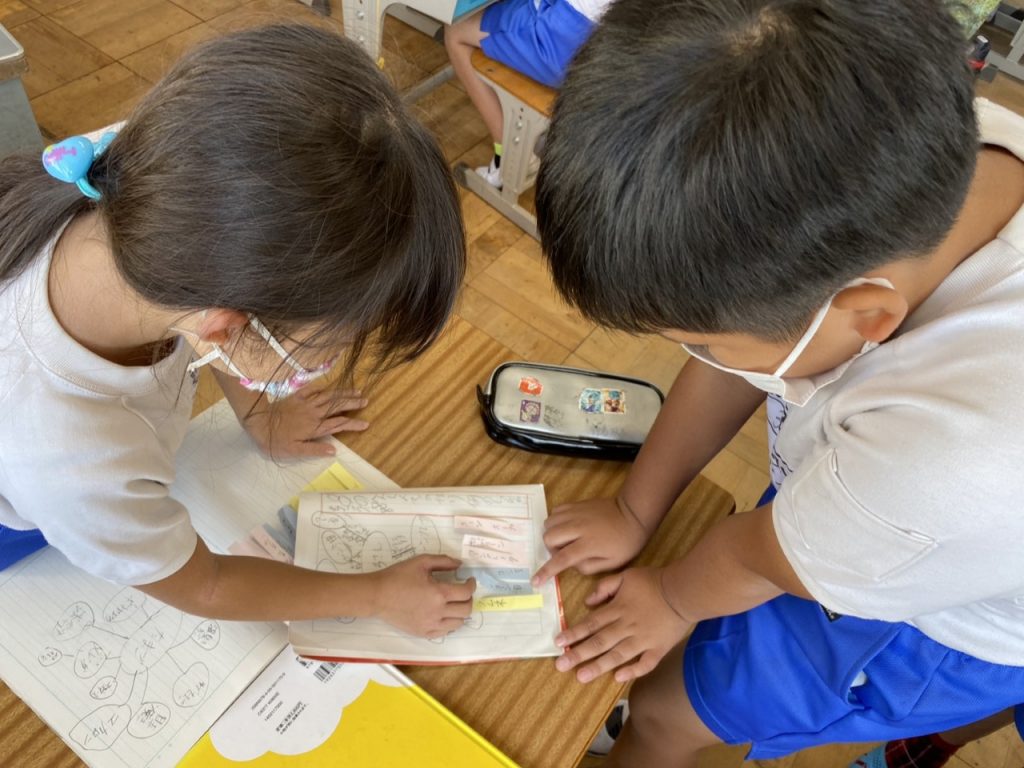

- くじ引きをして、いいところ探しをする相手を決める。

- くじで選ばれた相手にばれないよう、一週間その人のいいところを探し続ける。

- 本人にばれないようにすれば、友達に相談してもよい。

- 締め切り日までに報告書を記入し、ポストへ投函する。

- 本人にばれずに提出できた報告書には、全てに1ポイントが与えられる。

- ボス(担任)は報告を受けたものをチェックし、おどろきの報告書にボーナス点を付ける。

- 報告書は全員分掲示して、お互いの報告書が見えるようにする。

- 一人ひとりのよさが詰まった報告書は、年度末にまとめて個々に配付する。

3 2冊のノートで暮らしと学びをつなぐ

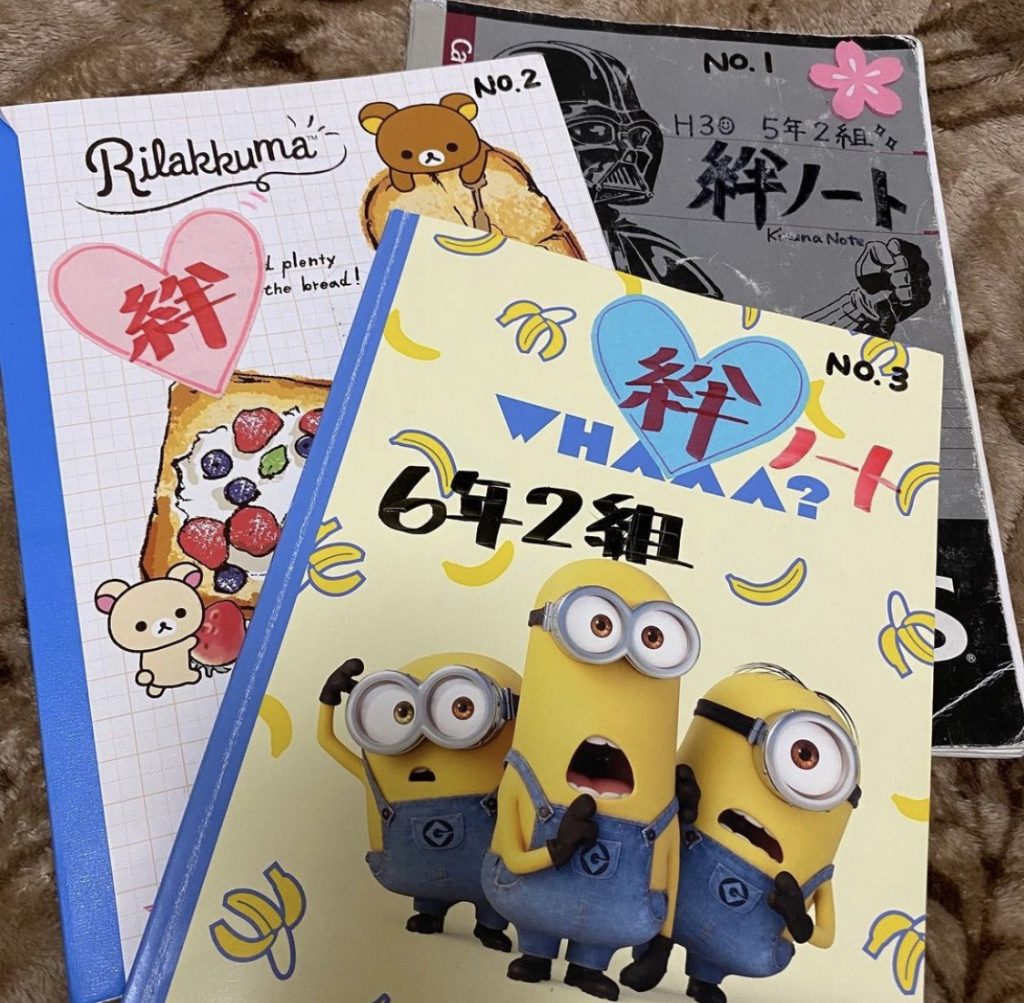

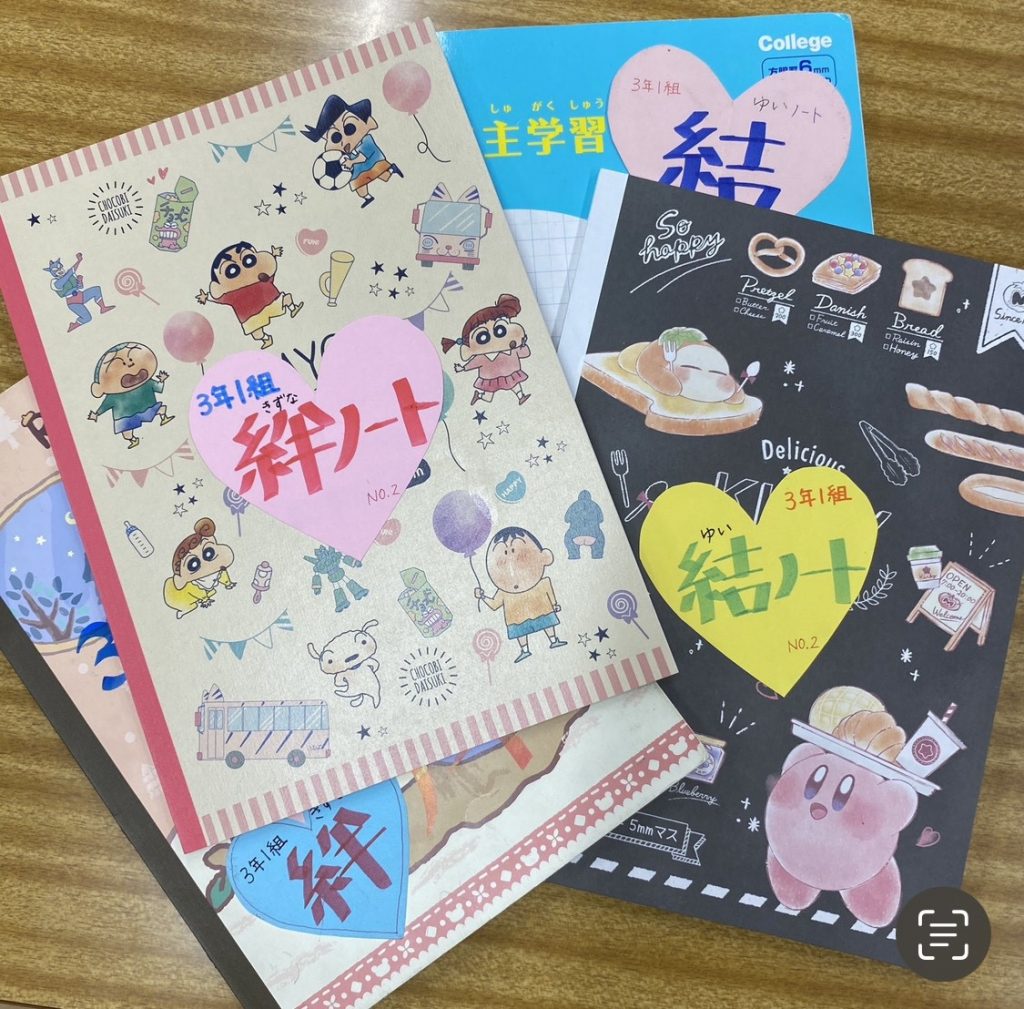

私のクラスでは、毎年2冊のノートを全員で回しています。

1冊目は「絆ノート」。自分の順番が回ってきたら、自分の個性をさらけ出すノートです。親や他のクラスには見せず、クラスのメンバーだけで共有することをルールにしていました。最近のマイブームや、おすすめのお菓子、気になるニュースなど、何でも自由に綴ります。絵を描くことが得意な子、コラージュが好きな子は、文字ではなく自分の得意な方法で表現することもありました。普段なかなか会話することのない友達の情報がどんどん入ってくるので、意外な一面や共通点が見つかることもよくあります。一冊でクラスのみんながつながることができます。

もう1冊は「結ノート」。これは、自主学習を順番に書き込んでいくノートです。一人一台端末を所持している今、自主学習の共有方法の幅は広がりました。このノートならではのよさは、実際の学びの足跡を一冊で共有できるところと、学びの習慣化が難しい子も、意欲をもって学びに向かえるところです。友達と一緒ならがんばれるところも学校、学級のよさかもしれません。

この2冊のネーミングですが、ある学年でもった子どもたちが名付けてくれたものを次世代でも使わせてもらっていました。クラスの子どもたちに考えて付けてもらうのも、特別感があっていいですね。