考えて表現する「社会科×プログラミング」 – 森村学園初等部・川島大和先生の実践

文部科学省の「小学校プログラミング教育の手引」では、プログラミング教育のねらいの一つとして、「教科等での学びをより確実なものにする」ことを挙げています。

「社会科×プログラミング」でそれを実践しているのが、森村学園初等部で3、4年生の社会科専科を担当している川島大和先生です。川島先生が大切にしていることは、「授業が楽しいかどうか」。子供たちがより楽しく、主体的に学べるように、まなっぷや、Springin’といったプログラミングツールを活用する先生の取り組みを詳しく紹介していただきました。

川島 大和 先生 (かわしま やまと)

森村学園初等部 3・4年生社会科専科

森村学園初等部4年目の新鋭。初めて「社会科」という教科に触れる3年生で社会科嫌いを生まないことを最大の目標に授業を展開している。授業を創る上での大前提として「自分が授業を受ける子供だとして、楽しいと感じるかどうか」を大切にしている。子供には毎学期授業アンケートをとり、その意見を授業に反映させている。

目次

デジタル地図を活用して「地図が読めない」問題を解決

最初にご紹介する「社会科×プログラミング」は、地図学習の取り組みです。「地図」について、学校ではどんなことを学んでいるのでしょう。地図記号を覚える、等高線や縮尺で高さや距離を計測する、あるいは調べ学習に使う、白地図に書き込む、などでしょうか。

ところが周りを見ると、地図学習をしていても「地図が読めない」という人が実は結構多いのです。つまり、現実に自分の目で見ている場所が地図ではどこにあたるのか見つけられず、地図を見ながら目的地に行くということができません。場所を知るために地図を使う方法がわからないのです。

そこで、3年生の「地図学習」では、子供たちにとって身近なデジタル地図を使い、プログラミング学習ツール「まなっぷ」を活用して、地図を読む学習をすることにしました。

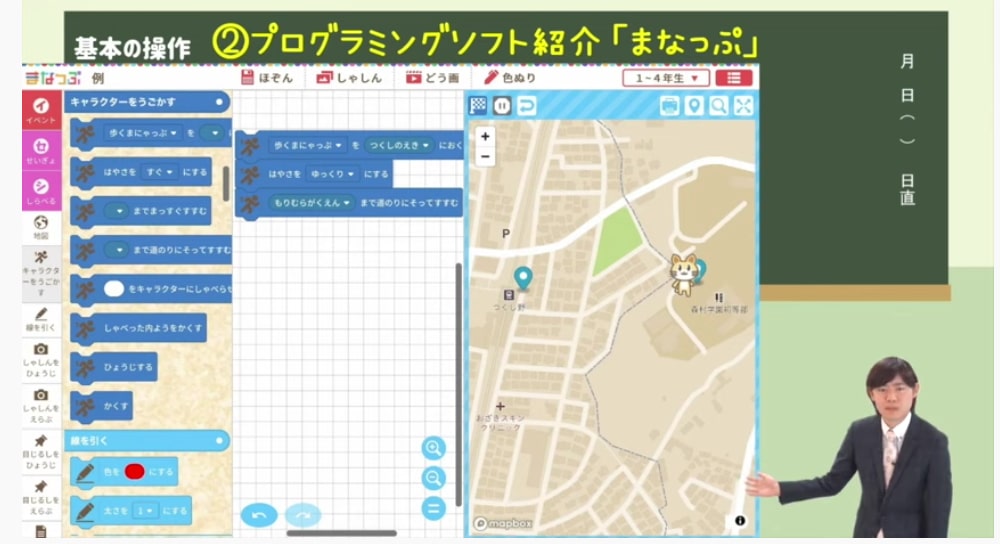

「まなっぷ」は、ブラウザ上で使うことができるプログラミングソフトです。画面左側にプログラミングのブロック、右側に地図が配置されていて、ブロックを組み合わせて、地図上でキャラクターを動かし、いろいろな表現をすることができます。

デジタル地図を活用したブラウザ型のプログラミング学習ツール「まなっぷ School Edition」(ZENRIN)

でも、なぜこの学習にまなっぷを使うのでしょう。印刷物の地図帳を使うことももちろんできます。ただ、まなっぷが地図帳と決定的に違うのは、「A地点とB地点に線を引き、キャラクターが動き、さらにセリフや写真も表示できる」点です。つまり、複数の地点を紐付けして学ぶことができて、点ではなく、線、面で位置を理解することができるのです。しかも「A地点からB地点」に行く方法は、AIが最適なルートを選んで表示してくれます。これらは紙の地図ではできないことです。

1年生が安全に登校できるように、「まなっぷ」のプログラムでアドバイス

とはいえ、まなっぷでプログラミングをするだけでは、社会科の学びにはなりません。そこで、1年生をターゲットに、明確な目的を決めて取り組むことにしました。

まず、1年生担当の先生にお願いして、「駅から学校からの道で走ってしまう低学年がいて困っています。安全な登校のしかたを教えてあげてください。」とビデオで話してもらいました。そして、子供たちがまなっぷの操作を覚えたところで、そのビデオを見せたのです。その結果、「まなっぷで作った地図で教えてあげる」ことが決まりました。

1年生にとって危ない場所はどこなのか、みんなで話し合って考え、実際にその場所に行って、一人一人がiPadで写真を撮りました。あとは、子供たちが自由な発想で、駅から学校までの道の安全な歩き方を教えるプログラムを作りました。

作成の目的は同じでも、どの作品にも作り手のオリジナリティが出ていました。セリフを自由に設定できるので、語り口調や注意してほしいポイントの伝え方などが違い、線の色や写真の表示タイミング、プログラム全体の速さなども千差万別です。写真も一人ずつ撮ったので、アングルやズームなどが違って個性が出ました。中には、いくつかのプログラムを並行して走らせ、車や猫のキャラクターを複数登場させて動かすなど、柔軟な発想で私たちの想像を超える作品を作る子もいました。

早くプログラムができた子供たちは、お互いに見せ合ってデバッグのようなことをして、ユニークなプログラムを組んだ子供の作品を見て参考にするといったこともありました。自然に教え合いができていたと思います。

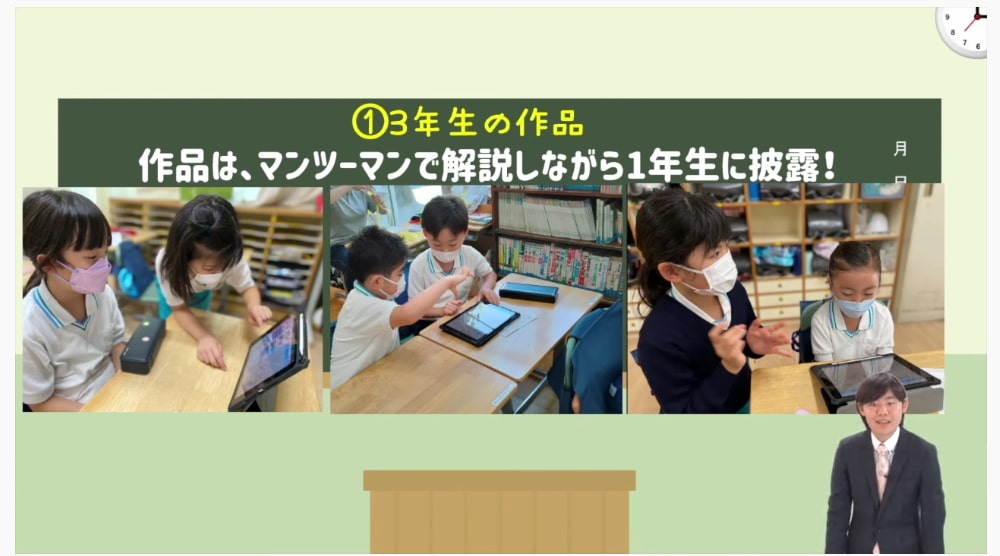

出来上がった作品は、iPadを持って1年生の教室に行き、実際にプログラムを動かして見てもらいました。3年生たちは、音読したり、「どう? わかった?」「もう1回見てみる?」と聞いたりしてサポートをしていました。

1年生は、作品を見終わった後に簡単な〇×クイズ(例:階段はかけおりて良い。〇か×か)を解き、感想を書きます。多くの1年生が、「楽しかった」「よくわかった」という感想でした。また、「早く私も3年生になって、小さい子に教えてあげたい」といった感想もありました。

子供たちの作品はこちらでご紹介しています。

まなっぷを使っていて、地図と現実世界がリンクしたことを実感した瞬間がありました。「曲がり角にピンを立てましょう」と言ったら、「曲がり角ってどこ?」という子供たちがいたのです。通学路で「曲がる」というのは毎日経験していて頭の中にその光景も浮かぶのですが、その場所が地図上でいうとどこなのかがわかっていませんでした。

そこでまなっぷでキャラクターを動かしてみると、「あ、ここで曲がった!」という発見があり、頭の中の光景と地図上の情報がつながりました。ここが曲がり角だよ、と教えてしまうのではなく、実際の動きを見ることで、曲がり角の場所が実感できたのです。

まなっぷは、社会科に限らず、遠足や、校外学習、林間学校などの振り返りに地図情報を足したり、理科のフィールドワークで学校内の植物マップを使ったりするときも使えると思います。私は、3年生の「まちたんけん」や、社会科見学などでも活用したいと考えています。