小1 国語科「しらせたいな、見せたいな」全時間の板書&指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修のもと、小1国語科「しらせたいな、見せたいな」(光村図書)の全時間の板書例、発問、想定される児童の発言、1人1台端末活用のポイント等を示した授業実践例を紹介します。

監修/文部科学省教科調査官・大塚健太郎

編集委員/相模女子大学学芸学部 子ども教育学科専任講師・成家雅史

執筆/お茶の水女子大学附属小学校・藤枝真奈

目次

1. 単元で身に付けたい資質・能力

本単元では、1年生の児童が、自ら経験したことから書くことを見つけ、五感を働かせながら観察したことを、ふさわしい言葉を選び取って文章を書いていきます。

また、〔知識及び技能〕との関連では、助詞「は」「へ」「を」、句読点の打ち方、かぎ(「 」)の使い方を意識できるようにしていきます。ただし、書くことのきまりは、何度も繰り返し学んで身に付けるものと考え、焦らずに指導し、今後も書く中で触れていくとよいでしょう。

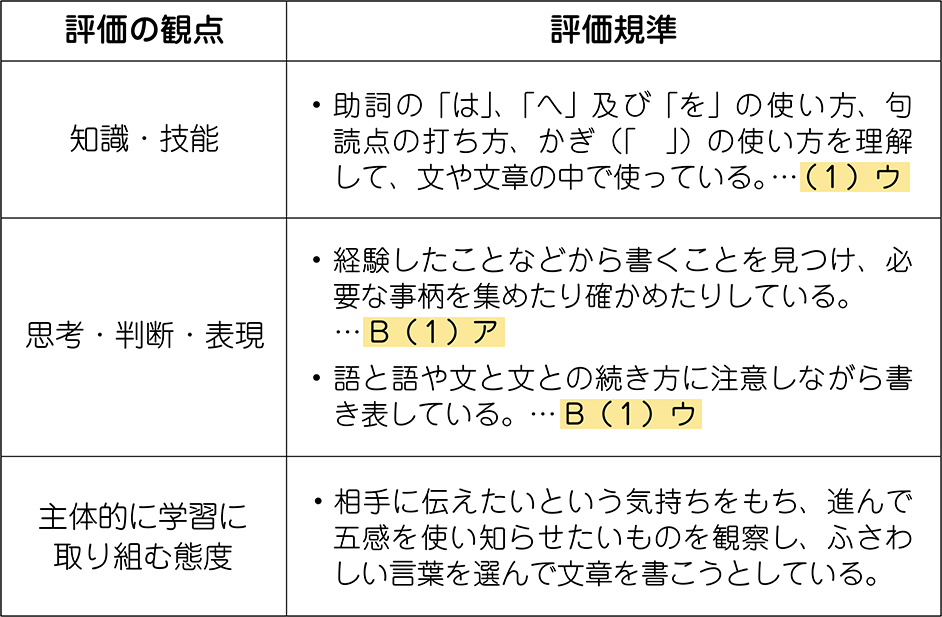

2. 単元の評価規準

3. 言語活動とその特徴

1年生の教室では、日々、児童が日常の出来事を教師に話しに来たり、教室に植物・虫・小動物を持ち込んだりしていることでしょう。その日常を生かして、この学習を進めていきます。

1年生の書くことの学習では、話し言葉から書き言葉への橋渡しがポイントになってきます。

ペアで質問し合ったり、様子を表す言葉を出し合ったり、単元を通して、話してから書く言語活動を行なっていきます。そのような言語活動を取り入れることで、児童は、自分が感じたことにふさわしい語彙を友達から学んだり、書くための方法をゆっくり体感したりしていきます。

例えば、この単元では、次のような言語活動を行います。

・観察の際に、一つの例をとりあげ、よく見て、クラスのみんなで様子を表す言葉を出し合い、メモのしかたに生かす。(3時間目)

・ペアで質問し合って様子を表す言葉を引き出し合い、自分の観察メモを書く。(4時間目)

・一つ〜二つの例を提示し、メモ段階での共同推敲を行い、自分の推敲に生かす。(5・6時間目)

・一つ〜二つの例を提示し、下書き段階での共同推敲を行い、自分の推敲に生かす。(8時間目)

4. 指導のアイデア

〈主体的な学び〉 題材を自分で選び、書いて家の人に知らせる

自分が見つけた身の回りのことに興味や関心を抱いていることは、1年生の児童の日常としてよく見られる姿でしょう。そうした興味や関心を学びにつなげ、見通しを持って学習を進められるように導いていきます。自分の生活と学びがつながっているという実感は、現在とこれから先の学ぶ意欲につながります。

児童が題材に選ぶのは、学校で飼育しているうさぎ、モルモット、鶏、金魚といった小動物や、生活科で見つけたこの季節ならではの花、紅葉、木の実、虫などが中心となるでしょう。児童は、教師にとっては予想外の事柄に注目するかもしれません。自分で題材を選ぶことが難しいと予想される児童については、普段から、どんなことに関心をもっているかを把握しておくとよいでしょう。

また、朝の時間などに、それぞれの発見を語ったり質問し合ったりする時間を、年間を通して行うと、この単元に限らず、様々な学習につながる言葉の学びのもとになります。

〈対話的な学び〉 ふさわしい言葉を出し合って選ぶ

五感を働かせて、選んだ題材をよく観察しながら、様子を表す言葉をみんなで出し合う時間をもちます。

例えば、学校で飼育している生き物を見たり触ったりしながら、気付いたことや思ったことを教師が書き取っていくとよいでしょう。他の児童が気付かなかった視点を認めたり、「〜みたい」と何かに例えたことをとりあげて意識付けたりすることで、一人一人の児童が気付く点を増やしていくことを目指します。

また、書いた文章を友達と読み合い、自分や友達の文章のよさを感じたり、友達の書いた文章について質問したりして、家の人に伝えるために友達と推敲を行います。他の児童から語彙を学び、そこからふさわしい言葉を選ぶことにつながります。

〈深い学び〉 相手意識をもって書く

書き終えた文章を、1〜2作品ほど例にとり、質問し合ったり考えを出し合ったりして、みんなで推敲します。読み手は、作品と書き手に敬意をもって読み、よいところを見つけることを大事にするようにします。

そして、書き手が伝えたいことを読み手が受け取るためにどのような表現がよいかについて考えていきます。書き手と読み手が違うものを頭に思い浮かべている場合は、書き手に対して質問するようにします。書き手が、読み手に伝わる表現を選ぶ機会になるとともに、それぞれの作品を書いている子供たちも、自分の表現について相手に伝わっているか考えるきっかけとなります。

年間を通して、さまざまな書くことの学習でこのような機会をもち、1年間で全員の作品を扱えるようにするとよいでしょう。

5. 1人1台端末活用の位置付けと指導のポイント

選んだ題材の写真を撮る。(2時間目)

知らせたいものを探しに行く際に、1人1台端末を持って歩き、写真に撮ります。

トンボや鳥など、じっとしていないものを題材にした際も、写真にとっておけば、単元の最後まで選んだときの様子を思い出すことができます。絵に描くことが不得手な児童にとっても助けになります。

また、いくつもの事柄に関心があり、題材を絞れない児童には、撮った題材候補の写真を画面上や印刷した紙で並べて、「どこで見つけたの?」「どんなところが好きなの?」と質問して、語ることで、題材をしぼっていく助けになるでしょう。

野外に持ち出しても壊れないように、カバーやストラップ等を付け、端末を保護することを忘れないようにしましょう。

6. 単元の展開(10時間扱い)

単元名: しらせたいな、見せたいな

【主な学習活動】

・第一次(1時)

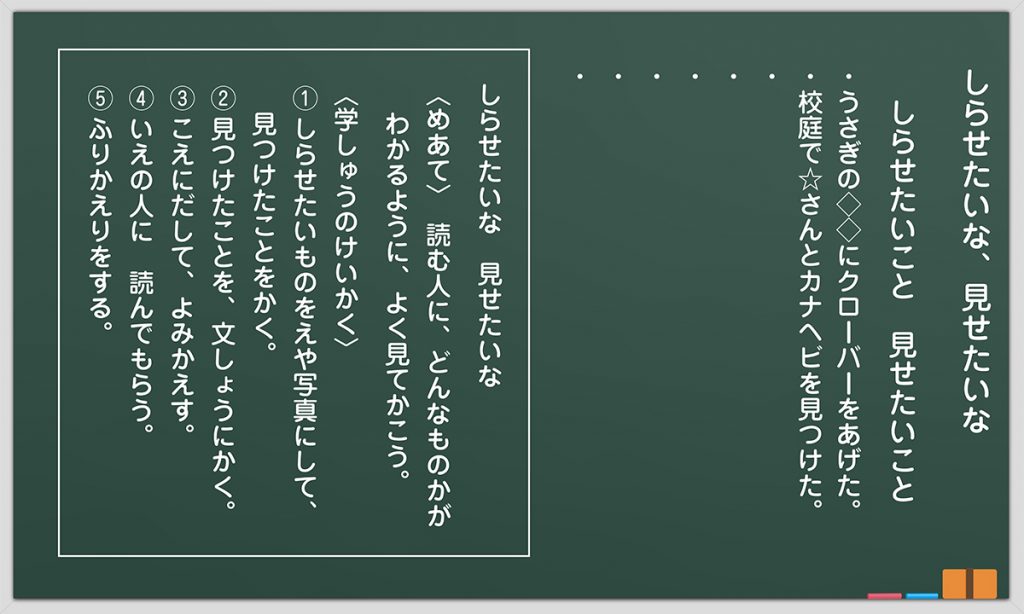

① 学習の見通しをもつ。

・第二次(2時、3時、4時、5時、6時、7時、8時、9時)

② 校庭や校内で題材を選択し、写真に撮ったり絵を描いたりする。〈 端末活用(1)〉

③ ④ 観察メモを書く。〈 端末活用(2)〉

⑤ ⑥ メモを推敲し、簡単な構成を考え、文章に書く。

⑦ ⑧ 下書きを推敲する。

⑨ 清書する。(宿題)おうちの方に読んでもらい、返事をもらう。

・第三次(10時)

⑩ 文章を書く時に大切なことを確認し、学習を振り返る。

全時間の板書例と指導アイデア

●「主体的な学び」のために

イラスト/横井智美、小野寺裕美