理科の授業で大切にしたい子どもの姿【理科の壺】

みなさんは、理科の授業において、どんな子どもの姿を期待して授業していますか。学習指導要領では、「見方・考え方を働かせて、資質・能力を発揮する」子どもを育んでいくことが明記されるようになりました。では、「見方・考え方」や「資質・能力」とはどのようなものでしょうか。またそれは、どのような子どもの姿なのでしょうか。ここでは、具体的な子どもの姿を基に、理科の授業で大切にしたい子どもの姿について紹介します。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/福島県公立小学校教諭・野口卓也

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

1.「見方・考え方」「資質・能力」って何だろう?

現行の学習指導要領に登場する「見方・考え方」「資質・能力」がどのようなものなのか、まずは教師自身が理解しておくことが大切です。

(1)「見方・考え方」について

どのような視点で物事を捉え、どのような考え方で思考していくのかといった、各教科等ならではの物事を捉える視点や考え方のことを言います。理科においては、見方・考え方を次のように整理しています。

【理科の見方】物事を捉える視点

○量的・関係的な見方

例えば、3学年の「風やゴムの働き」で、ゴム動力の車を使って実験している際、ゴムの伸びと車が進んだ距離の関係を捉える際に「ゴムを引く長さが長いほど、車は遠くまで進んだよ」というように、二つの量がどのように関係しているのかという視点で、自然事象を捉えようとする見方です。主にエネルギー領域(物理的な領域)で働かせる機会が多いです。

○質的・実体的な見方

例えば、第6学年の「物の燃え方」で、「物が燃える前と後では(二酸化炭素が増えるという)空気の性質が異なっている」という、物事を質的に見る見方。また、5学年の「物の溶け方」で、食塩を水に溶かした際に食塩のつぶが見えなくなることに対して「見えないくらい小さくなっただけで、水の中にあると思うよ」と、目に見えない事象に対して、「実体として存在している」という見方です。主に粒子領域(化学的な領域)で働かせる機会が多いです。

○共通性・多様性の見方

例えば、3学年の「身の回りの生物」で、ホウセンカやヒマワリなど複数の植物を比較した際「ホウセンカとヒマワリは子葉が2枚あるところは同じだけれど、形は違うね」というように、事象を同じところや違うところで捉えようとする見方です。主に生命領域(生物的な領域)で働かせる機会が多いです。

○時間的・空間的な見方

例えば、4学年の「月と星」で、月や星の位置関係を観察する際「3時間後には、きっと南の空に来ているはずだ」というように、事象に対して、時間の経過や空間の広がりという視点で捉えようとする見方です。主に地球領域(地学的な領域)で働かせる機会が多いです。

【理科の考え方】思考する際に働かせる考え方

○比較

例えば、3学年の「太陽と地面の様子」で、日なたと日かげの違いを見つけるために、比べて体感してみるというように、複数の自然事象を対応させて比べて考えることが「比較」です。

○関係付け

例えば、4学年の「天気の様子」で、自然蒸発に対する予想をする際「洗濯物を干すと乾くから、水は自然にどこかへ行ってしまうと思うよ」というように、自然事象を様々な視点から結び付けて考えることが「関係付け」です。

○条件制御

例えば、5学年の「植物の発芽、成長、結実」で、インゲンマメの発芽条件を調べる方法を考える際、水が必要かどうかを調べるために「水をあげる」と「水をあげない」の条件を設定して実験をすると考えます。このように、自然事象に影響を与えると考えられる要因を調べる際、変化させる要因と変化させない要因を区別して考えることが「条件制御」です。

○多面的

例えば、6学年の「水溶液の性質」で、塩酸にアルミニウムを溶かしてできた物質と元のアルミニウムの性質を調べる際、「通電するか」や「色は同じか」、「塩酸への溶け方」など、様々な実験結果を基にして考えます。このように、自然事象を複数の側面から考えることが「多面的」です。

(2)「資質・能力」について

「資質・能力」はどの教科も「知識及び技能」「思考力、判断力、表現力等」「学びに向かう力、人間性等」の三つに整理されました。各教科等の特質に応じて、育むべき資質・能力があります。理科の特徴としては、「思考力、判断力、表現力等」で、問題解決の力として、各学年で主に育みたい力が設定されています。

【知識及び技能】

子どもはもともと自然事象に対して、自分なりの考えやイメージをもっていると言われています。それらに対して、理科の問題解決を通して、より科学的で妥当な考えに更新していくことが大切とされています。このことを通して、自然事象についての理解を深めていきます。また、より科学的な結果を基に結論を導き出すために、適切な器具や機器の操作や、観察、実験結果の記録といった技能も育んでいく必要があります。

【思考力、判断力、表現力等】 (理科で育みたい「問題解決の力」)

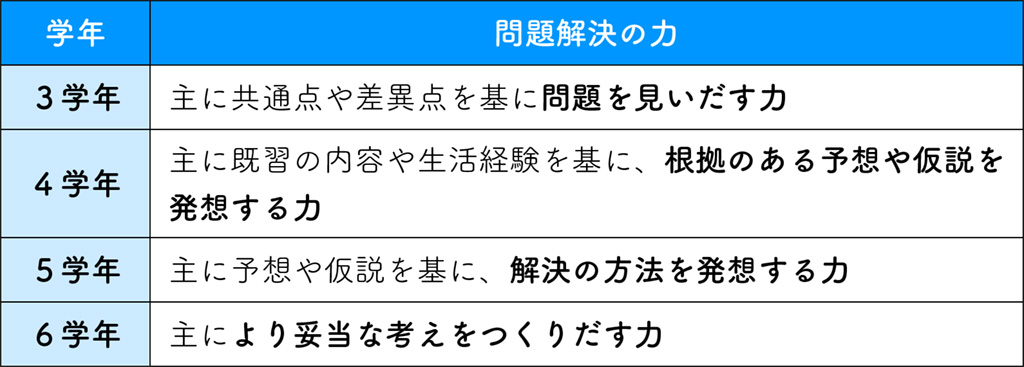

理科では、自然事象の気付きを基に問題を見いだし、その問題に対する予想や仮説を基に観察、実験を行い、得られた結果を整理し、その結果を基に結論を導き出すといった問題解決の過程を大切にしています。その過程で、子ども一人一人が発揮する力を「問題解決の力」としています。「問題解決の力」が以下のように4つに整理されています。

「主に」と書かれているのは、その学年でその力だけを育むということではなく、各学年で設定されている問題解決の力を中心に、他の学年で掲げている問題解決の力の育成も大切にしようという意味がこめられています。また、上述した「理科の考え方」との関係が深く、「理科の考え方」を働かせることで、問題解決の力の発揮につながっていきます。

【学びに向かう力、人間性等】

問題解決の過程において、自然の事象に繰り返し関わったり、自分たちの方法を修正・改善してより妥当な結果を得ようとしたり、友達と協働したりしながら問題を解決しようとしたりするというような主体的に学習に取り組む態度を指します。また、自然の神秘や畏怖、共生などの視点で自然を見つめ直していくことで、自然を愛する心情も涵養していくことが大切です。