小3理科「動物のすみか」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・山田 和樹

福岡県公立八幡小学校教諭・黒川 裕之

監修/文部科学省教科調査官・有本 淳

福岡県公立小学校校長・田邉 伸三

福岡県公立小学校教頭・小松 正則

目次

単元の目標

本単元では、生物が生息している場所に着目して、生息している場所を比較しながら生物と環境との関わりについて調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に差異点や共通点を基に、問題を見いだす力や生物を愛護する態度、主体的に問題を解決しようとする態度を育成することがねらいとなります。

学習指導要領では次の事項を身に付けることができるよう指導することとしています。

ア 次のことを理解するとともに、観察、実験などに関する技能を身に付けること。

(ア) 生物は、色、形、大きさなど、姿に違いがあること。また、周辺の環境と関わって生きていること。

イ 身の回りの生物の様子について追究する中で,差異点や共通点を基に、身の回りの生物と環境との関わり、昆虫や植物の成長のきまりや体のつくりについての問題を見いだし、表現すること。

また、上のア、イを育成することを目指すとともに、学びに向かう力、人間性等もバランスよく育成しましょう。

単元展開

総時数 4時間

第1次 問題を見いだす

1 昆虫などを見付けた場所を出し合い、予想と比較する中で、問題を見いだす。

第2次 観察と結果の交流

1 計画を立て、身の回りの動物について観察したことを記録する。

2 記録を基に、動物を見付けた場所と、動物の様子について他の動物と比べて分かることを話し合う。

第3次

1 動物の様子と生息している場所との関係についてまとめる。

授業の詳細

第2次 観察と結果の交流

①問題を見いだす【自然事象との出会い】

みなさん、1学期にいろいろな生物を観察しましたね。どこでどのような生物と出会ったか覚えていますか?

本時では、こん虫等の動物が、周りの環境と関わって生息していることを理解することがねらいです。子ども達は共通性と多様性の見方を働かせて問題を解決していくことで理科の資質・能力の育成につなげるようにしましょう。そこで、出会いの場面では、どのような生物がどこにいたか、だけではなく、そこで何をしているのかに着目できるように、「どの生物にも共通する目的」や「目的に応じて変わる生息場所」についても考えることができるようにしましょう。

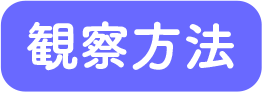

バッタは草の近くを跳んでいました。

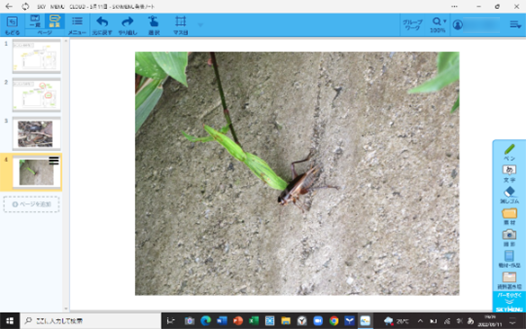

ダンゴムシは石の下にいました。

でも、最近、枯れ葉の下にいるのも見かけたよ。

では、その虫たちは、なぜ、その場所にいたのでしょう?そこでどんなことをしているのだと思いますか?

バッタは草を食べるからかなとは思うけど…

ダンゴムシが枯れ葉の下にも石の下にもいたのには別の理由があるのかも…

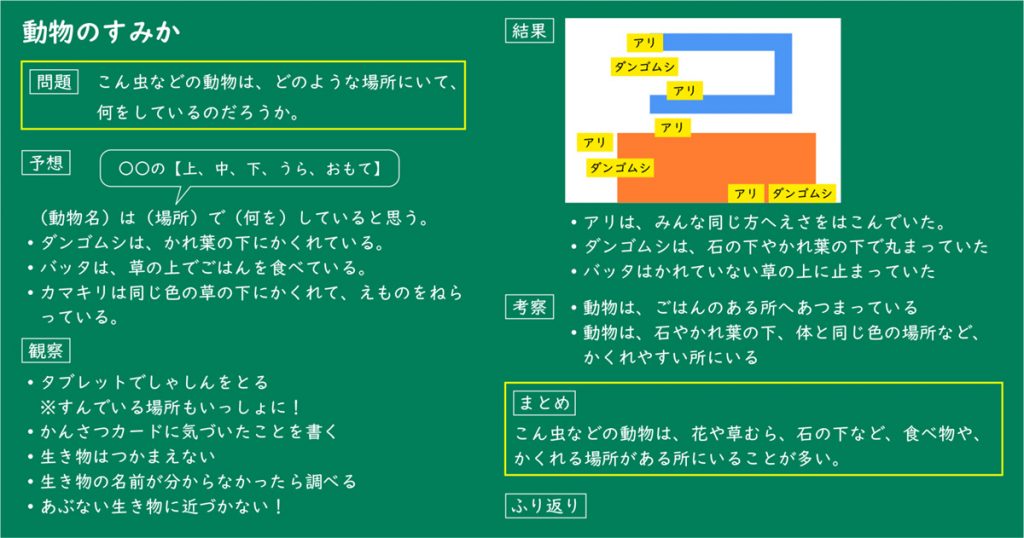

こん虫などの動物は、どのような場所にいて、何をしているのだろうか。

こん虫などの動物は、どのような場所にいて、何をしているのだろうか。

②予想する

【予想は根拠をもって】

【予想は根拠をもって】

予想を考える際は、既習の内容や生活経験や既習内容を基に、できるだけ根拠を明確に述べるように指導しましょう。

本時で言えば、1学期の単元「しぜんのかんさつ」が既習の内容になります。

バッタは草の上や下にいて、跳ねたり隠れたりしています。草は、バッタのごはんになるからだと思います。

ダンゴムシは、石の下にいて、隠れたり、身を守ったりしていると思います。

カマキリは、草の上にいます。体の色と同じなので、そこに隠れて獲物を狙っているのだと思います。

セミは木の幹に止まり、蜜を吸ったり、ミンミン鳴いて、相手を探したりしていると思います。

③解決方法を考える

【タブレット端末の活用】

【タブレット端末の活用】

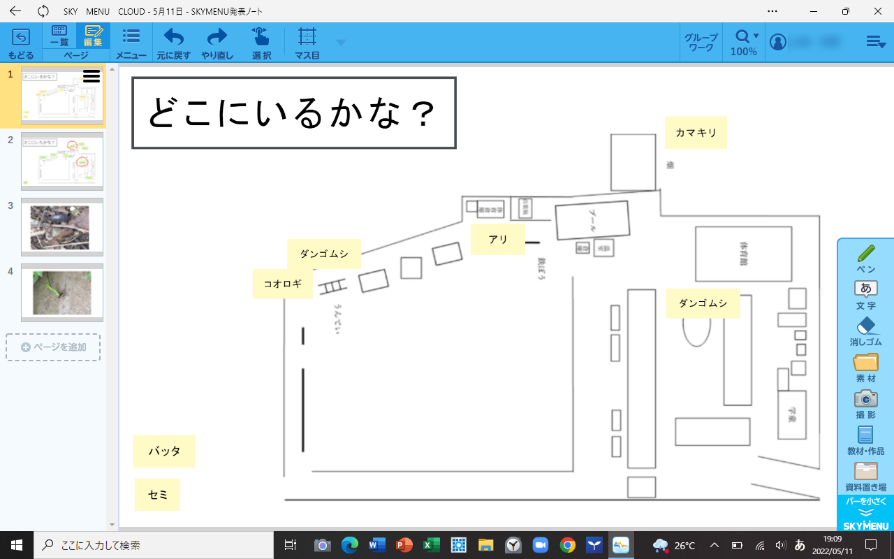

子ども達から挙げられた昆虫等を、学校の地図とともに、学習者用端末に配付することが考えられる。その昆虫がいた場所に昆虫カードを貼り付けることで、昆虫等が学校のどこにいるのかが共有できる。その情報を基に、どこに行けばその昆虫等に出会えるか、見通しをもって観察へ向かうことができる。

みんなの予想は分かったけど、学校の中だと、どこへ行けば見られるかな…?

バッタがいそうな草むらは、どこにあったかな…?

学校の地図を配ります。予想したこん虫等を見付けるためには、どこへ行けばよいか考えてみましょう。

そういえば、校舎の裏の畑は今、草がたくさん生えていたね。

運動場の鉄棒の近くには、たくさん枯れ葉が落ちているから、ダンゴムシが見つかりそう!

〇実際に外へ出て、どこでどんなこん虫等が見られ、どのような様子でいるのかを観察する。

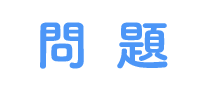

〇こん虫等の様子や周りの環境が分かるように、タブレット等で写真や動画を撮っておくようにする。

〇撮影した写真や動画を基に、観察カードに分かったことを記入する。

④観察・実験をする

【子どもとのルール作りを】

【子どもとのルール作りを】

「写真を撮っていいです。」だと、子ども達は生物だけを撮ったり、逆に場所の写真だけを撮ったりする子もいます。中にはきれいな景色を撮影して、フォトコンクールのようになってしまうこともあります。

理科学習であるという事を意識させるため、具体的にどのような写真を残すのがよいか、子ども達と共通理解しておきましょう。

先生がお手本を撮影しておくとよいと思います。

観察の際に見付けた昆虫等の写真を撮る。