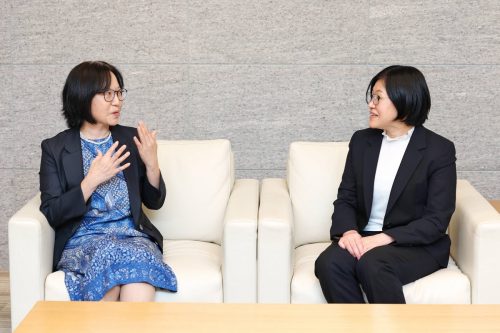

困りごとを話さない子供へのアプローチ~多様性を受け入れるクラスづくり(第3回)~加藤典子先生×高山恵子先生対談

「多様性を受け入れるクラスづくり」をテーマにした、文部科学省特別支援教育調査官を務める加藤典子先生と、NPO法人えじそんくらぶ代表・高山恵子先生による対談の第3回(全6回毎週火曜日公開)。

今回は、困りごとを自分から話さない子や不登校児への対応、さらに教師の多様性や教育の平等についても考えていきます。

加藤典子(かとう・のりこ)文部科学省初等中等教育局特別支援教育課特別支援教育調査官。鳥取県出身。鳥取県の公立小学校で教員を14年間務めた後、鳥取県教育委員会特別支援教育課指導主事(LD等専門員)や鳥取市教育委員会学校教育課主査などを経て、令和2年度より現職。

高山恵子(たかやま・けいこ) NPO法人えじそんくらぶ代表。臨床心理士。薬剤師。昭和大学薬学部卒業後、約10年間学習塾を経営。1997年アメリカトリニティー大学大学院教育学修士課程修了(幼児・児童教育、特殊教育専攻)。’98年同大学院ガイダンスカウンセリング修士課程修了。木村泰子先生との共著『「みんなの学校」から社会を変える』(小学館新書)など、著書多数 。

目次

自分から困りごとを話さない子には、共にいることから始めよう

高山先生 (困っているのに)自分からいろいろ話してくれない子もいますよね。特に高学年の方がしゃべらないですね。話さない子供にはどんなアプローチがありますか?

加藤先生 長期間不登校だった子をうけもったことがあって、やっぱりしゃべらないんですよ。何だったら一緒にできるかなと思って、その子は絵を描くのが好きだったので、家庭訪問にいったとき、黙って一緒に絵を描くことをやってました。なんとなく隣にいてもいやがられないかなというときに、同じ場で何か共通のことをして、同じ時間を過ごすということは、きっかけになるんじゃないかなと思います。

高山先生 すごく重要ですよね。言語を使わないけれども、ただそばにいるということは。同じ場にいて同じことをするということは、そこに交流はまだないけれど、交流の一歩手前、パーテンの社会性のレベルの平行遊びですね。

加藤先生 ただ、担任の先生だとなかなか時間的な余裕がないんです。

高山先生 あと、教えたくなっちゃうんですよね。教えるのが仕事だから。

加藤先生 まずは共にいる、ということが大切ですよね。

高山先生 そうですね。先生と一緒にいてもいいかなと思える空間づくりがとても大事で、それから段階的に信頼関係が深まっていく感じです。逆に先生が苦手で、子供が得意なことだとそれができますよね。先生はちょっかいを出さずに、すごいね、どうやってるのか教えて、と聞いてみたりしてもいいかもしれないですね。

加藤先生 その子は次の学年の先生にお任せして、その先生が対応してくださいました。

高山先生 不登校だったら、3日で解決するということはありません。学年間の連携というのがすごく重要になってくると思います。一人で頑張らないというのがキーワードになりますね。

加藤先生 そうですね。その子は高学年でしたけど、学校の体制の中で空き時間をつくってもらって、家庭訪問に行けたんですよ。11時ごろが本人にとってよい時間だったので、その時間に。これはありがたかったですね。そういうことは自分一人では決定できませんからね。