小2生活「冬野さいをそだてよう~ダイコン~」指導アイデア

文部科学省教科調査官の監修による、小2生活科の授業案です。1人1台端末を活用した活動のアイデアも紹介します。今回は「冬野さいを そだてよう」の単元を扱います。

執筆/ 大阪府公立小学校教諭・森田京子

編集委員/文部科学省教科調査官・齋藤博伸

大阪府公立小学校校長・前谷さき子

目次

年間指導計画

| 4月 | 春だ 今日から 2年生 |

| 5月 | 大きく なあれ! わたしの 野さい! |

| 6月 | どきどき わくわく まちたんけん |

| 7月 | 生きものと なかよし |

| 8月 | 大きく なあれ! わたしの 野さい2 |

| 9月 | うごく うごく わたしの おもちゃ |

| 10月 | 冬野さいを そだてよう~ダイコン~ |

| 11月 | もっと なかよし まちたんけん |

| 12月 | つながる 広がる わたしの生活 |

| 1月 | みんなで つかう まちの しせつ |

| 2月 | 大きく なった わたしたち |

| 3月 | ありがとうを とどけよう |

単元目標

ダイコンを育てる活動を通して、育て方を調べたり、変化や成長の様子に関心をもって働きかけたりすることができ、それが生命をもっていることや成長していることに気付くとともに、ダイコンへの親しみをもち、継続的に育てることができるようにする。

「田辺ダイコン」を教材に

田辺ダイコンは、なにわの伝統野菜の一つです。昔、大阪市の東に位置する田辺村で栽培されていました。その後、都市化やウイルスの発生、新種のダイコンの普及により、一度は絶滅してしまい、「幻のダイコン」となりました。しかし、東住吉区のある農家が栽培していたところを農学博士の森下正博氏によって発見されます。その後、多くの地域の人々や田辺ダイコンを愛する「田辺ダイコンふやしたろう会」の人々によって田辺ダイコンは復活を遂げました。

田辺ダイコンは、色白で末端が少し膨大したしもぶくれの形です。長さ20cmほどで、加熱すると甘味が増します。「大ちゃん」の愛称で知られ、なにわの人気者です。

広く一般に出回っているダイコンのほとんどは、「青首ダイコン」と言われているものですが、全国で古くから栽培されている地ダイコンと言われるものも多数あります。

それぞれの土地で栽培されているダイコンを栽培し、地域の方をゲストティーチャーとして招き、いろいろな人と関わりながら栽培することで、自分たちの町への愛着にもつながるでしょう。

(ダイコンの種の実物を見せながら)これは何かな?

ピーナッツみたい

振ると音がするよ

皮をむくと、種みたいなものが出てきたよ

ゴマみたい

これは、ダイコンの種ですよ

こんな小さな種がどうやって、ダイコンになるのだろう。育ててみたいな

学習の流れ(全12時間)

【小単元1】はじめまして! 田辺ダイコン[1時~2時]

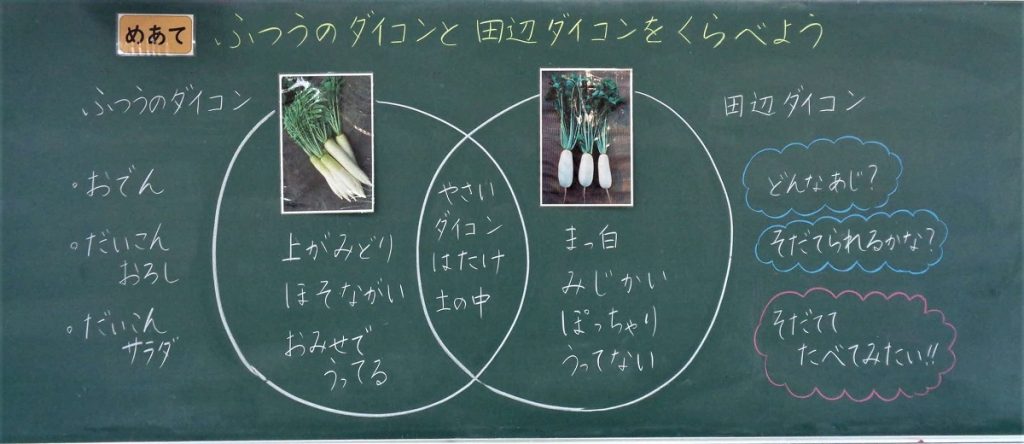

普段食べているダイコンと田辺ダイコンの写真を提示して比較します。子供の発言を整理しながら板書し、線で囲むことによって、共通点と相違点が一目で分かります(思考ツールを活用する)。

評価規準

知識・技能:ダイコンの色や形、大きさなどの特徴に気付いている。[発言]

【小単元2】そだてよう! 田辺ダイコン[3時~6時]

田辺ダイコンについて、地域の方をゲストティーチャーとして招き、田辺ダイコンの特徴や種まきの仕方について話を聞く場を設定します。

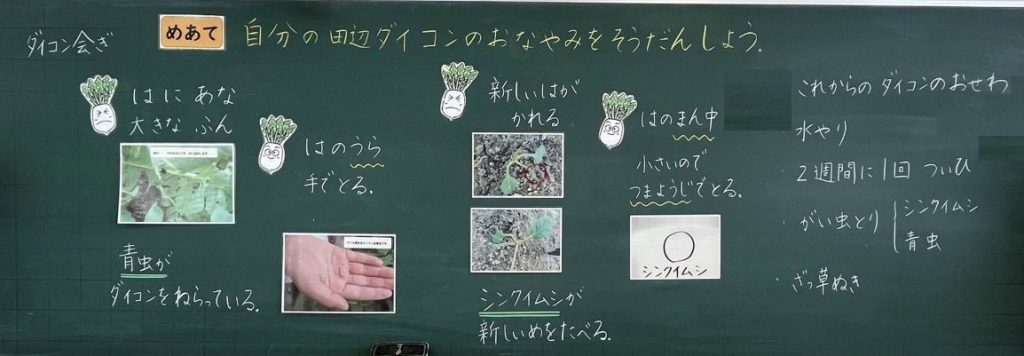

子供一人一人が自分のダイコンの種をまき、継続して育てることによって、自分の野菜に親しみや愛着がもてるようにします。また、自分の育て方(水やり、雑草取り、害虫退治など)がダイコンの成長に大きく影響することに気付くようにします。

ダイコンの成長の様子を記録したり、伝えたりするためにICT端末を活用します。自分のダイコンの成長を撮影し、気付いたことを書き込んで大型モニタなどに映して、友達と伝え合ったりすることで互いの気付きを共有すると気付きの質が高まります。

ダイコンとの関わりが充実するように、次のアイテムを用意します。アイテムは、見る見るメガネ(虫眼鏡)、もしもし聴診器(聴診器)、害虫キャッチャー(ピンセット)などです。このようなアイテムを用意しておくことで、自分から進んでダイコンに関わり、継続的に適切に育てるようになります。

必要な育て方を調べたり、それをやってみたりできるように、栽培に関する書籍を教室に常置します。

【栽培活動への意欲を高める工夫】

栽培活動を継続的に行う中で、子供の意欲をさらに高めるには様々な工夫が必要です。

・子供一人一人が自分のダイコンを育てることで、田辺ダイコンに愛着をもち、進んで栽培活動を繰り返すようになります。

・教室環境の工夫として、栽培活動において、困ったことや気になることがすぐに調べられるようにするために、野菜作りに関する書籍を教室に設置します。

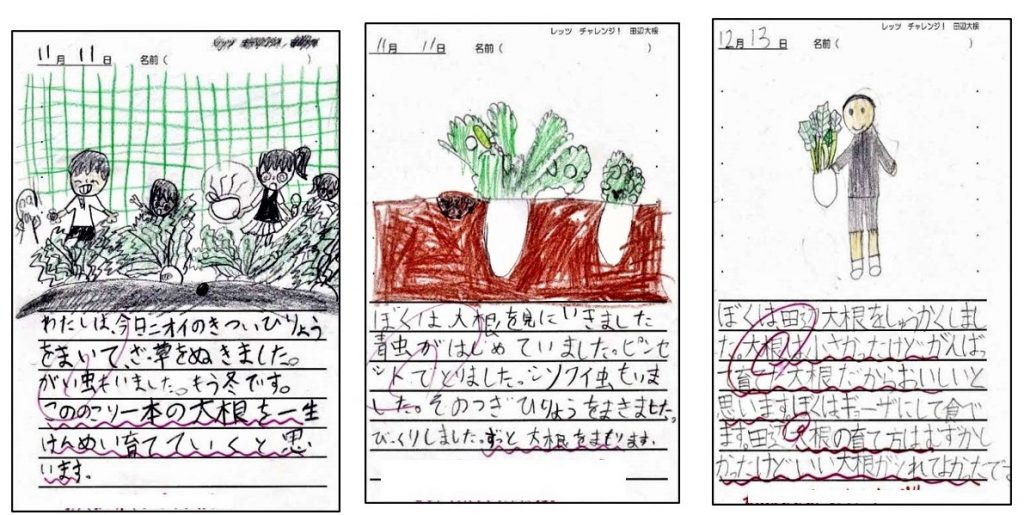

・観察カードや振り返りカード、ダイコンの写真を掲示することで、自分と友達のダイコンを比較したり、栽培活動に関するヒントを共有したりします。

・ダイコンとの出合わせ方の工夫として、種そのものを配付するより、さや付きの種を配付します。そうすることで「これは何かな」という疑問や、「植えてみたいな」という栽培意欲につながります。

・インターネットや書籍で調べるとともに、ゲストティーチャーに直接質問したり、話を聞いたりすると、自分のダイコンへの困りごとを解決することにつながります。

・前述のアイテムを活用することで、野菜の変化を見付けたり(見る見るメガネ)、野菜に必要なお世話を聞いてみたり(もしもし聴診器)、進んで害虫駆除をしたり(害虫キャッチャー)できるようになります。

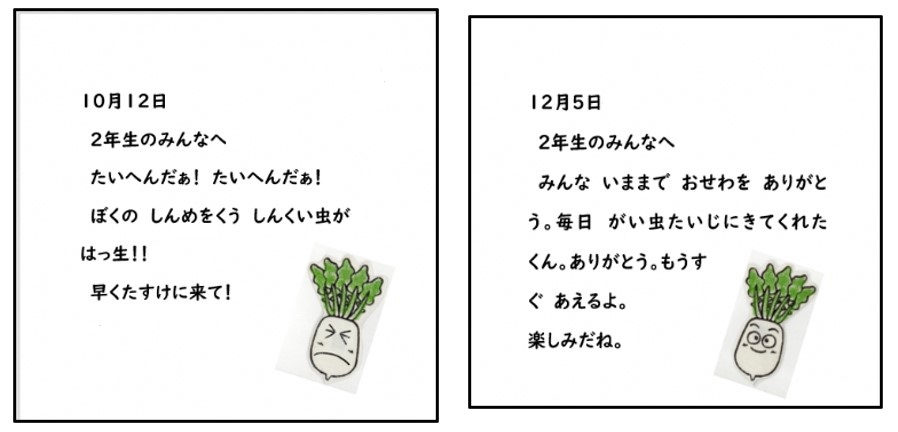

・ダイコンの育て方や子供に気付かせたいことをダイコンからの手紙として提示することで、ダイコンへ親しみや愛着をもち、より一層安定的で持続的に育てるようになります。

評価規準

知識・技能:ダイコンの変化や成長、適切な育て方があることに気付いている。[行動観察・発言]

思考・判断・表現:ダイコンの変化や成長に着目して育てている。[行動観察・発言]

【小単元3】ダイコンをしゅうかくしよう[7時~11時]

田辺ダイコンを収穫したらどんなことをしたいですか?

田辺ダイコンを使った料理をつくりたいな

イラスト/高橋正輝