理科学習で子どもを惹きつけるポイント【理科の壺】

理科の学習で「子どもたちを惹きつける」方法は様々あります。授業の中では、先生の教材の提示の仕方や話し方、子どもの発言の引き出し方などがありますし、そもそも教材の事象自体が面白く、惹きつけることもあります。理科授業の初心者にとっては、「授業がうまくいくようにすること」で精いっぱいかもしれませんが、経験を重ねていくと子どもたちを惹きつける方法の引き出しが増えてきます。今回は教員経験が少しレベルアップした時の惹きつける方法をご紹介します。子どもたちが惹きつけられれば主体的な学びにつながりますね。優秀な先生たちの、ツボをおさえた指導法や指導アイデア。今回はどのような“ツボ”が見られるでしょうか?

執筆/大阪教育大学附属平野小学校教諭・坂口隆太郎

連載監修/國學院大學人間開発学部教授・寺本貴啓

理科が好きな子どもはたくさんいます。しかし、反対に生き物が嫌いだったり難しいと毛嫌いしたり、もう知っているからなど前向きにとらえることができない子どもも中にはいます。そんな子どもたちにも理科って楽しい!と思ってもらえるようにするには、子どもの立場に立った単元の組み替えや教材を工夫して子どもたちを惹きつけることが大切です。

①子どもを惹きつける“単元をつなげた授業”

理科の学習は、集気びんの中でろうそくの火が消える様子を観察するなど、自然現象の観察や比較実験などから導入することが多いです。そのような導入で子どもたちが意欲をもって学習が進むことは、とても素晴らしいことです。一方で、例えば5年生の「天気の変化」の学習で「空を観察しよう」と先生が言い出して導入を始めても、子どもによっては意欲をもてないこともあります。ここでは一例として、「他の単元とのつながりを意識した“惹きつける授業”」について考えてみましょう。

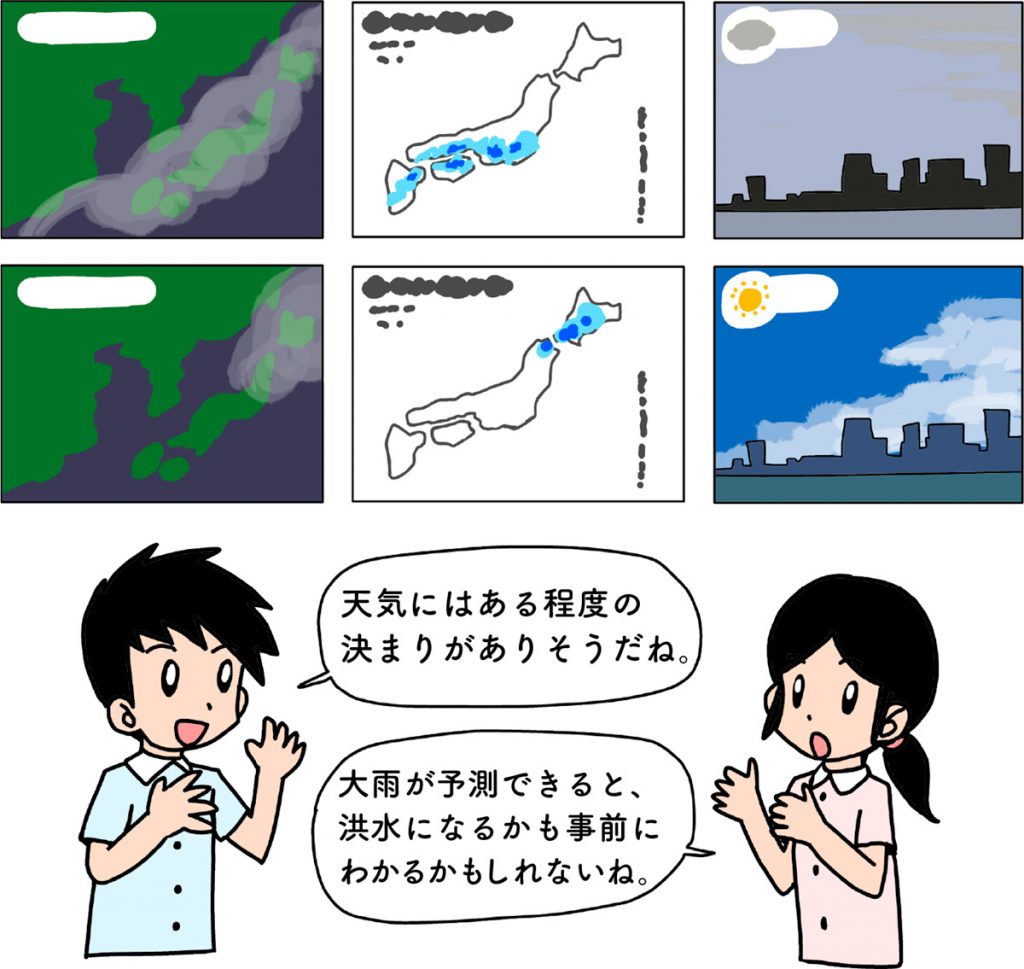

「天気の変化」の単元の場合、水の量によって浸食、運搬、堆積の働きが違うことを学ぶ「流れる水の働き」の単元を先に行い、この学習とつないで「天気の変化」の学習展開を組むことができます。

具体的には、まず「流れる水の働き」の単元の導入として、自分の住んでいる地域の洪水ハザードマップを用意し(県や市区町村の役所WEBサイトにあることが多い)、学校や子どもたちが立ち寄れそうな場所が、少しでも範囲に入っていたら、子どもたちに「洪水が起こった時に助かるにはどうしたらいいのだろうか」という問題意識をもたせることができます。

次に、洪水がどのような場所や条件で起きるのかを、土山の実験などで教科書通りに行っていくと、そこから大雨(局地的大雨や集中豪雨)や台風が、流れる水の働きをさらに強くすること(台風や台風に伴う洪水等が起こること)がわかってきます。

するとここで、「天気の変化」の単元の学習内容である天気を予想する必要性が生まれます。つまり、「流れる水の働き」の学習から、子どもたちは「洪水から助かるために」という問題意識をもって「天気の変化」でも学習し続けることができるのです。

このように、単元の組み替えや場合によっては他教科と組み合わせることで、子どもたちを惹きつけ続けることができます。