温故知新の本当の意味〈後編〉能楽師・安田登の【能を知れば授業が変わる!】 第八幕

後編の今回は正しい発問をするための温故知新の話です。高校教師から転身した筆者が、これまでになかった視点で能と教育の意外な関係性を全身全霊で解説します。

※本記事は、第八幕の後編です。

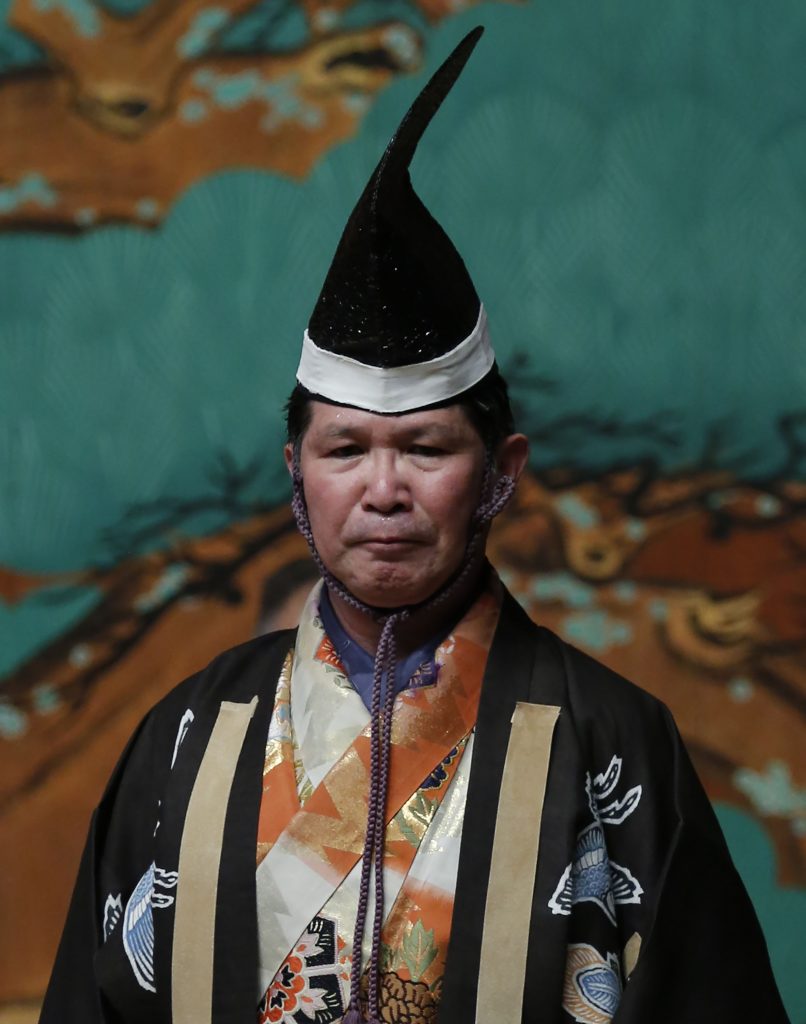

プロフィール

能楽師 安田 登 やすだのぼる

下掛宝生流ワキ方能楽師。1956年、千葉県生まれ。高校時代、麻雀をきっかけに甲骨文字、中国古代哲学への関心に目覚める。高校教師時代に能と出合う。ワキ方の重鎮、鏑木岑男師の謡に衝撃を受け、27歳で入門。能のメソッドを使った作品の創作、演出、出演など国内外で活躍。『能 650年続いた仕掛けとは』(新潮新書)他著書多数。

「温故」をすると「知新」が起きる!?

正解のない問題を考えるときの方法としての「温故知新(『論語』)」の話をしています。前回は「正しい問いを立てる」という話をしました。それができたら、いよいよ温故知新です。

まずは「温故」をします。

温故の「故」というのは「古いこと」ですが、その範囲は広い。例えば、その問題について書かれた本があります。論文もあります。これらはどんなに新しくても、それが書かれた時点で古くなっています。今日書かれたものでも、それは過去に書かれたものです。「故」です。

また、先輩の先生方からのアドバイスも「故」ですし、自分が今までに考えたことも「故」です。

温故とは、それらを「温」することをいいます。「温」という字は、盤という容器の中に何かを入れてぐつぐつ、ぐつぐつ煮込むことを言います。本の内容やアドバイスを脳の中に入れて、時間をかけてぐつぐつと煮詰めること、それが「温故」です。

温故をしていると、やがて「知新」が起きます。

「知新」の「知」という文字は孔子の時代にはまだありませんでした。あったのは左側の「矢」だけです。昔の文字ではこのように書きます。

この「矢」が地面に突き刺さったという漢字があります。「至」です。これも古い文字を見てみましょう。

孔子の時代の「知」は、この「至」だったのでしょう。古代の音(おん)を比べてみると、「知」と「至」とは似た音で通用していました。

「知」というのは、矢が突然、目の前に飛んでくるように何かが忽然と出現することを言います。では、何が出現するのか。それが「新」です。

新という漢字には「木」が入っています。右側の「斤」は斧です。木の上の「立」は、もともとは「辛」で「シン」という音(おん)を表します。すなわち「新」とは、木を斧で切ったときに現れる、新しい切断面を言います。

既存の考えを頭の中に入れて、ぐつぐつぐつ煮詰めていると、まったく新たな考えや方法が突如として出現する。それが「知新」です。そして、その過程を孔子は「知」と名付けました。

これが正解のない問いを考えるときの温故知新ですが、『論語』の中では「温故而知新」と書かれています。