【指導のパラダイムシフト#26】主体的な学びを学ばせる①自信を育てるには?

本連載では、前回から「主体的な学習者の育て方」について考えています。主体的な学習者にとって必須なのは、自分や自分のやっていることに自信をもてること。今回は、子供たちの学びを認め、そうした自信を育てるためのマインドセットと手立てについて考えていきます。

執筆/京都橘大学発達教育学部児童教育学科教授・池田修

北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和

池田 修(いけだ・おさむ)1962年東京生まれ。国語科教育法、学級担任論などを担当。元中学校国語科教師。研究テーマは、「国語科を実技教科にしたい」「楽しく授業を経営したい」「作って学ぶ」「遊んで学ぶ」です。ハンモッカー。抹茶書道、ガラス書道家元。琵琶湖の話と料理が得意で、この夏は小鮎釣りにハマってます。

藤原友和(ふじわら・ともかず)1977年北海道函館市生まれ。4年間の中学校勤務を経て小学校に異動。「ファシリテーション・グラフィック」を取り入れた実践研究に取り組む。教職21年目の今年度は、教職大学院で勉強中。教師力BRUSH-UPセミナー、函館市国語教育研究会、同道徳研究会所属。

前回は、学習者主体の学びの授業をデザインしたとして、そのまま「はい、どうぞ」と教師がその授業を児童・生徒に丸投げすることは問題ではないだろうかと述べてきました。主体的な学びができる学習者に育っている児童・生徒は、じつはそんなに多くはない。

そうだとしたら、主体的な学習者に育てる指導が大事になるのではないでしょうか。

今回は、ここについてさらに考えを進めていきましょう。

目次

先生、うちの子供自信がないんです

主体的に学習を進めることができない多くの児童・生徒に見られるのは、自分や自分のやっていることに自信がないというものです。誰かにマイナスの評価をされ続けた結果、自分や自分のやっていることに自信がない状況に追い込まれたように思えます。

その子供がやっていることを認める。そして、可能であれば、自信を持たせる。

この二つは、主体的な学習をする学習者に育てるとき、大事なポイントだと私は考えています。

新卒の教師だった24歳の頃、三者面談で、とある母親に質問されました。

「先生、うちの子供、何をやるにしても自信がないんです。どうしたらいいのでしょうか?」

と。中学校1年生の彼は、まさに自信がない様子で三者面談の場にいました。

「えー、それはまあ、なんと申しましょうか、ご家庭の教育だと思いますので、学校に相談されても答えにくいですねえ」

と曖昧に拒否したことを覚えています。

だって、(そんなの学校の仕事なの?)と本当に思っていましたから。

今でもその気持ちはありますが、ま、それでも学校でできることはあるだろうし、その時よりも指導のプロセスは、見えてきたかなと思っています。

ところで、自信を持たせる指導ができるとして、そもそも、自信ってなんでしょうか?

考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中

私が生徒に話していたのは、

「私は、やればできると思えること」

というものでした。

自分で自分を信用できることと言ってもいいかもしれません。そうだとして、さて、これはどうやって育てるのでしょうか?

考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中

自信の育て方

私がやっていたのは、次の通りです。

- やればできることを指示して、やらせる。

- できたことを認める。

- 1と2を繰り返す。

- 少し努力しないとできないことを、やらせる。

- できたことを認める。

- 4、5を繰り返す。

- 選択肢を与えて、どれをやるか選ばせてやらせる。

- できたら、認めて次の選択肢を与える。できなかったら、挑戦をほめ、別の選択肢を与える。

これを繰り返していくと

「やらされて、やった」から「自分で決めて、やった」へとなり、

(あれ、俺はやればできるんじゃないの?)

と「美しい誤解」を抱くようになります。この美しい誤解の正体が、初期の自信です。

(やれそうなところをやらされたにもかかわらず)自分の力でやったらできていた。

自分でもできそうだ。

この感覚を手に入れさせるために、スモールステップで難易度をコントロールした課題を設定するのが大人の役割だと考えています。

ですが、子供たちはこの過程でよく失敗します。そこで、再び自信を無くします。また、指導者はそこで(あれだけやったのに)と感情的になったりもします。

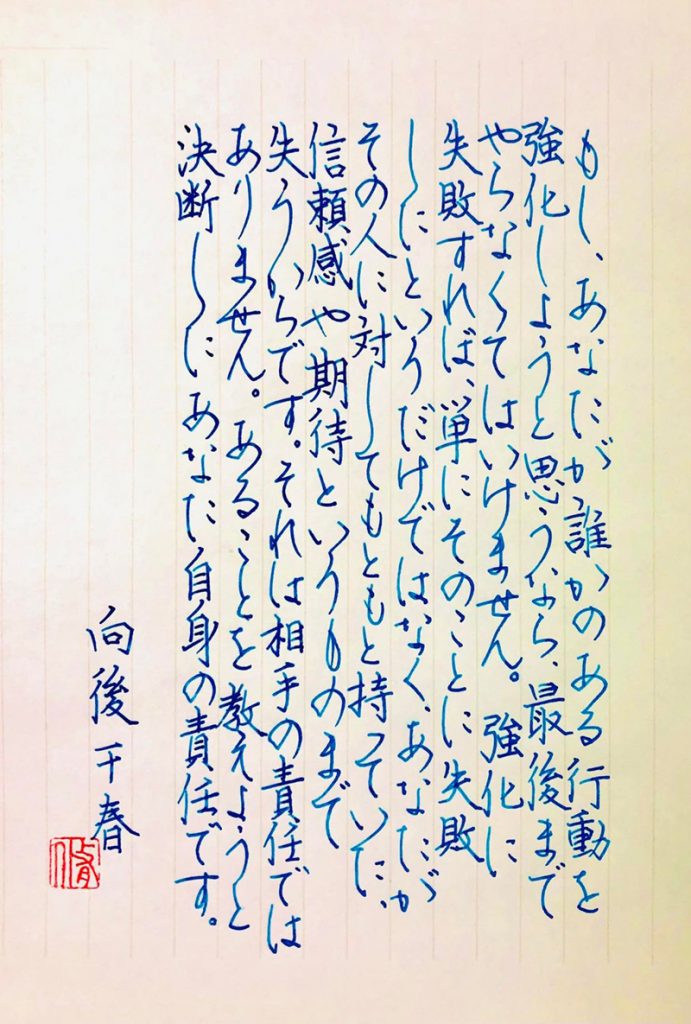

しかし、それは問題です。インストラクショナルデザイン(教え方の科学と技術)を教える早稲田大学の向後千春先生は、次の写真の文章のようにおっしゃっています*1。

この強化に責任を持つから、プロとしての教師の仕事があるわけです。

そもそも、なぜ、子供たちは失敗をするのでしょうか。繰り返すのでしょうか。

私は主に母親から、

「修、そんな風に、いやいややっているから失敗するのよ!」

とよく叱られていました *2(^^)。

確かに、洗いたくもない食器を洗わされたりして、コップを落として割るとかすると、この言葉はその通りだなあと思ったものです。

しかし、一方で一生懸命にやっているつもりなのに、失敗することも多くありました。これはなんだろうと考えていました。さて、なぜでしょうか? 今回は考えることが多いですね(^^)。

考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中 考え中考え中

子供はなぜ失敗を繰り返すのか

私の答えは端的です。

いつもと違うことをするから

です。

注意された素直な子供は、直そうとします。そして、直すその行為が次のトラブルの原因になります。直すということ、良くなろうとすることは、いつもと違うことをするということです。いつもと違うことをするのですから、安定していません。だから、失敗します。そうだとすれば、失敗している子供は直そうと努力をしている可能性があります。

だから、失敗した子供に対しては叱るのではなく、

「頑張ったんだね」

と言うべきなのです。

そして、

「次にできればいいんだよ」

と声をかけることになります。

ところが、それでも次も失敗するのが、子供なんです(^^)。

なぜでしょうか。

次もまだ、いつもと違うことをしているからです。

朝、7時半に起きている子供が、7時に起きようとして起きられない。何回も失敗する場合を考えてみればいいでしょう。やってもやってもできません。

しかし、ある時、7時に起きられるようになります。それはなぜでしょうか。7時に起きることが「いつも通り」になったからです。

そして、大人はその子供に

「君は、やればできるんだね。やったからできたんだね」

と言葉をかけるのです。「いつも通り」になるその時を楽しみにしながら、じっくりと見守って挑戦を促すのです。

緊張して失敗する

緊張して失敗するという場合があります。これも大きく見ると、いつもと違うからということになるのですが、これはこれで対処の仕方が別にあります。80%でいけるようにすればいいのです。

例えば、部活動での試合です。通常、練習の時の80%の力が出れば勝てると言われます。緊張するから力が出なくなるわけです。普段70%の力で練習していて、その70%の80%の力が出るとすれば、56%の力しか本番で出ないことになります。しかし、練習を厳しくしておいて、その80%でも勝てるようにしておくとどうなるでしょうか。120%で練習しておけば、本番は96%の力が出ます。これならば、勝てるでしょう。

私は小学生の頃からケアレスミスがとても多い子供でした。

小学校5、6年生の時の担任の島村綋先生は、国語の授業でよく漢字テストをしていました。教科書で習ったところから50問の問題が出ます。どんどん出題範囲が広くなっていきます。私は必死に勉強したのですが、どうしても満点の50点が取れませんでした。「独」の獣編の三画目が二画目からはみ出していてバツになって、49点になったのをよく覚えています。

このおっちょこちょいの性格をなんとか治したいとあれこれやりました。しかし、なかなか治らない。そんなある時、ふと思ったことがあります。

(性格を治すより、学力を上げた方が簡単じゃねーの?)

と。

つまり、120点取れる力をつければ、100点になるというものです。

ま、実際には満点は一回しか取れなかったのですが、それでもこの理論は小学校の6年生が発見したにしてはなかなかいいものではないかと思います(^^)。

平常の力を高めておいて、その80%が出れば勝てる。合格する。

これも自信を育てる一つの方法だと考えています。

次回は、この自信を育てる指導方法と同時に進めていく、主体的な学習者の育て方についての一つの仮説を出してみたいと思います。

*1 向後千春『上手な教え方の教科書~入門インストラクショナルデザイン』(技術評論社 2015 p.82)

*2 この場合の助動詞の「た」は過去ではなく、継続の「た」です(^^)。