小5理科「植物の発芽と成長」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校主幹教諭・尾上 大悟

福岡県公立小学校教諭・藤澤 早希

監修/文部科学省教科調査官・鳴川 哲也

福岡県公立小学校校長・花島 秀樹

福岡県公立小学校教頭・川津 栄子

目次

単元の目標

植物の育ち方について、発芽、成長の様子に着目して、それらに関わる条件を制御しながら調べることを通して、植物の発芽、成長とその条件についての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に予想や仮説を基に、解決の方法を発想する力や生命を尊重する態度、主体的に問題を解決しようとする態度を育成することがねらいとなります。

学習指導要領では、次のことを理解するようにすることが示されています。

(ア)植物は、種子の中の養分を基にして発芽すること。

(イ)植物の発芽には、水、空気及び温度が関係していること。

(ウ)植物の成長には、日光や肥料などが関係していること。

子供が問題解決の活動を通して、上の(ア)、(イ)、(ウ)を理解するように指導しましょう。また、その過程において、思考力、判断力、表現力等や学びに向かう力、人間性等を育成しましょう。

単元展開

総時数 11時間

主に共通性・多様性の見方を働かせて自然事象を捉えていくことが大切です。インゲンマメを使った実験を行っていきますが、他の植物の種子のデンプンを調べる活動を行ったり、日なたと日陰の植物を比較したりする活動を取り入れてもよいでしょう。

第1次 発芽の条件

1 春になると種子が発芽したり、これまでに種子を植えたときのことを思い出したりして、気付いたことを基に学習問題をつくる。(授業の詳細①)

導入では写真資料を提示したり、発問をしたりして発芽の条件について考えるようにしましょう。子供は発芽の条件として、水、空気、温度などの他にも、土、日光、肥料などの条件を考えることも予想されます。子供の考えも大切にしながら、単元展開を考えましょう。

※地中から見つかった2000年も前のハスの花の種子が、発芽の条件がそろったことで発芽した例もあります。(大賀ハス)

2 種子の発芽に水が必要かどうかを調べる。【水】 (授業の詳細②)

3、4 種子の発芽に水以外に何が必要なのかを調べる。【空気・温度】 (授業の詳細③)

5 発芽の条件についてまとめる

第2次 発芽と養分

雲の量や質が異なる3枚の空の写真を用いて天気の変化に気付けるようにしています。これは、単元全体の見通しをもつために、天気と雲の様子(雲の量、形、色が変化していく様子)の関係を様々な視点からとらえることができるようにするためです。「雲の量が増えて、天気が変化した」ことに、児童が気付けるようにしましょう。

6 植物に肥料を与えなくても葉が出るまで成長したことを基に学習問題をつくる。

7 種子の中には、発芽するために必要な養分がふくまれているか調べる。

安全指導

第3次 植物の成長の条件

8 植物がある程度育った後により大きく育てるためにはどうすればよいかという問題を見出す。

9 植物の成長にはどのような条件が関係するかを調べる。【日光・肥料】

10 発芽と成長のまとめをする

11 学んだことを生かそうに挑戦する。

授業の詳細①

第1時 発芽の条件

1 春になると種子が発芽したり、これまでに種子を植えたときのことを思い出したりして、気付いたことを基に学習問題をつくる。

問題を見いだす【自然事象との出会い】

何の写真かわかりますか。

アサガオとヒマワリの芽が出たところだと思います。種から育てたことがあります。他にもオクラやツルレイシも育てたことがあります。

いつ種まきをしましたか。

どれも春にまきました。

考えてみると、春に種をまくことが多いな。なぜだろう。

冬と比べて暖かくなってきたからだと思うよ。ある程度の温度が必要なのではないかな。

暖かくなっても、お店で売っている種子は発芽しないよ。

種子をまいた後はいつも水やりをしていたから、発芽には、「水」も必要だと思います。

一定の温度と水があれば、植物は発芽すると思いますか。

どうかな。他にも発芽に必要なものがあるような気がします。空気はどうなのかな。

発芽に必要な条件がいくつかありそうですね。調べてみましょう。

発芽に必要な条件には何があるのだろうか。

授業の詳細②

第1次 発芽の条件

2 種子の発芽に水が必要かどうかを調べる。【水】

①問題を見いだす【自然事象との出合い】

植物の発芽に必要な条件について調べていこうという学習問題をつくりましたね。まずは水について調べてみましょう。

どちらも暖かい地域ですが、植物の成長から見るとずいぶん違いますね。

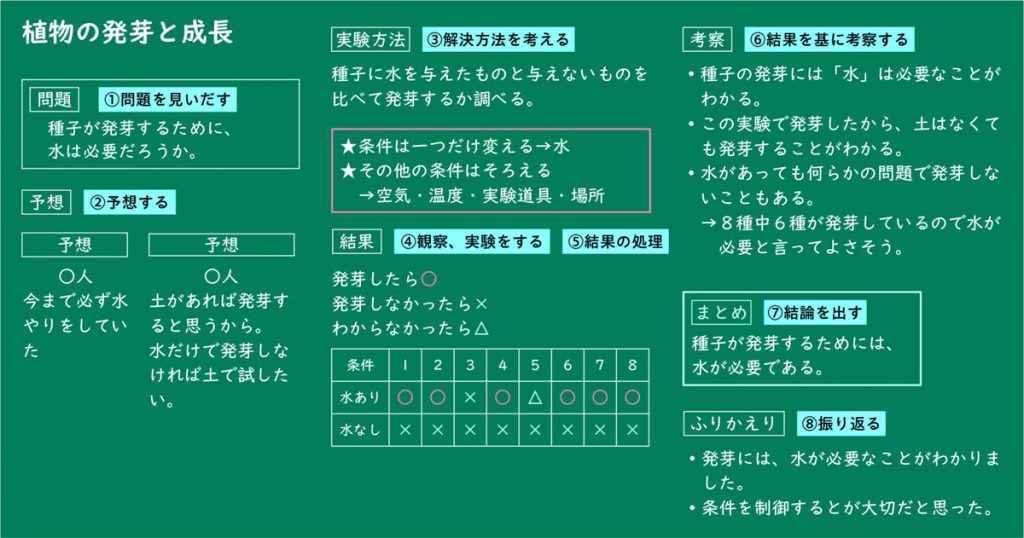

種子が発芽するために、水は必要なのだろうか。

②予想する

種子が発芽するには「水」が必要だと思います。なぜなら、今まで種子を植えた後、必ず水やりをしていたからです。

砂漠にも十分に水があれば種子が発芽すると思います。

③解決方法を考える

変える条件・変えない条件についてしっかり話し合って確認しましょう。実験方法を考える際に大切なことは、調べる条件を一つだけ変えて、それ以外の条件を同じにすることです。

種子に水を与えたものと与えないものを比べたらいいよね。

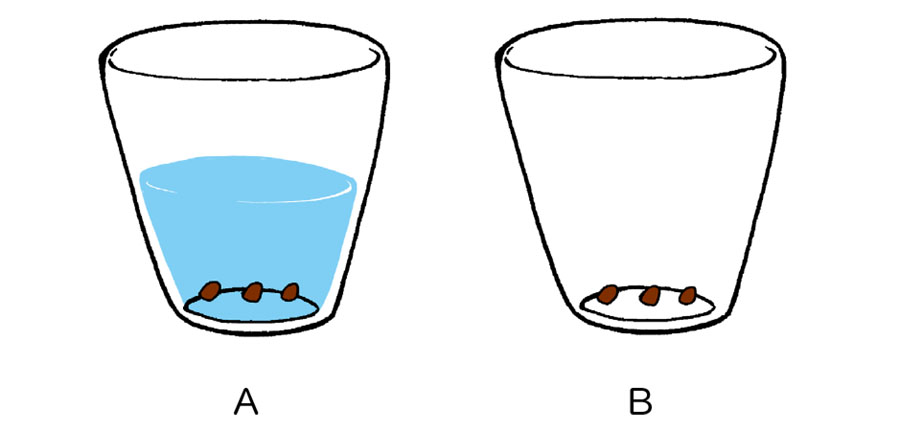

実験方法は、これでいいのかな。

これだと、Aは水があって空気がないし、Bは水がなくて空気があるから2つの条件を変えてしまっていることになるよ。

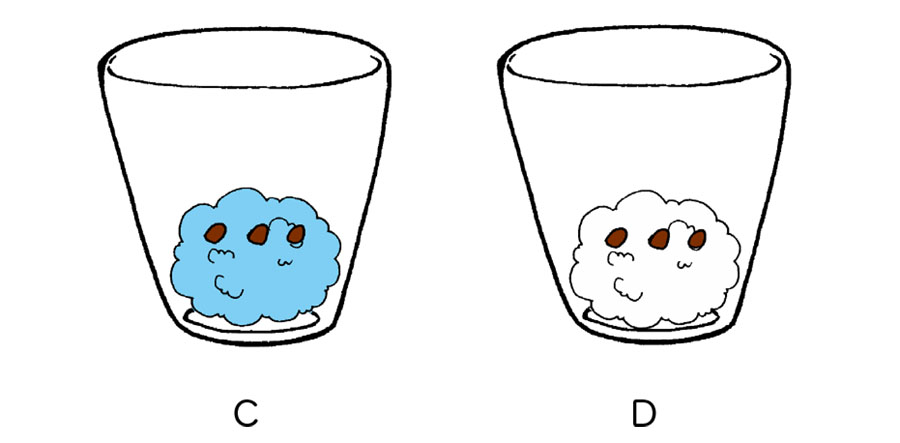

これなら「水」以外の条件は一緒になるね。

カップには、グループ名、日付、条件を書いたビニルテープを貼るなどして目印をつけるようにします。

水を入れすぎたり、Dに水を入れてしまわないように注意が必要です。

①2つのカップ(コップ)CとDに脱脂綿を入れ、Cには水を入れて、脱脂綿を湿らせる。

②CとDの脱脂綿の上に植物の種子を置いて発芽するかどうかを調べる。

④観察・実験をする

Cの水が乾いていないかを確認して適宜脱脂綿を湿らせる。

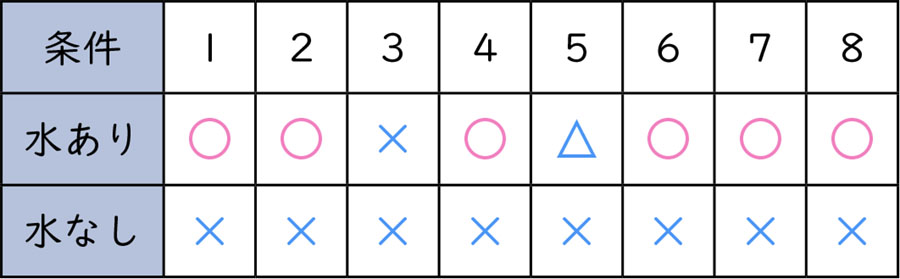

⑤結果の処理

発芽の条件がそろっていても個体差や発芽率などの問題もあり、すべての班の結果が同じになるとは限りません。そこで、同じ班でも種子を複数使って実験したり、自分の班の結果だけでなく、できるだけ多くのデータから判断できるように、各グループのデータを一覧掲示したりするとよいでしょう。事実を基に、より妥当な考えへと導いていくようにしましょう。

発芽したら○

発芽しなかったら×

わからなかったら△

を記録し、グループでまとめた結果を一覧掲示します。

⑥結果を基に考察する

予想通り、種子の発芽には「水」は必要なことが分かったよ。

この実験で発芽したということは、土や肥料は発芽には必要ないということだね。

⑦結論を出す

種子が発芽するためには、水が必要である。

⑧振り返る

発芽には、水が必要なことが分かりました。空気や温度が関係あるかを確かめてみたいです。

水以外の条件についても条件制御をうまくすれば調べられそうだね。

授業の詳細③

安全指導

水にひたしておいた種子や発芽して成長した子葉をカッターナイフで切る際に、けがをしないように気を付けましょう。

その他のポイント

植物の成長の条件を調べるためにたくさんの苗が必要なので、事前に種子を多めに準備し発芽させておくと良いです。

イラスト/兎京香