公教育とオルタナティブスクールとの関係性を考える【あたらしい学校を創造する #33】

先進的なICT実践と自由進度学習で注目を集めた元・小金井市立前原小学校教諭の蓑手章吾(みのて・しょうご)先生による連載です。公立学校の教員を辞して、理想の小学校を自らの手でつくるべく取り組んでいる蓑手先生に、現在進行形での学校づくりの事例を伝えていただきます。

今回は、公教育とオルタナティブスクールの関係性について考えます。

目次

スクールごとにみんな違ってみんないい

前回お話ししたように、僕らはオルタナティブスクールやプレーパークの見学から多くのヒントをもらい、さまざまなことが脳裏に浮かんできました。僕らは教員だったこともあって、公立校など従来の学校との異同について考えさせられたのです。

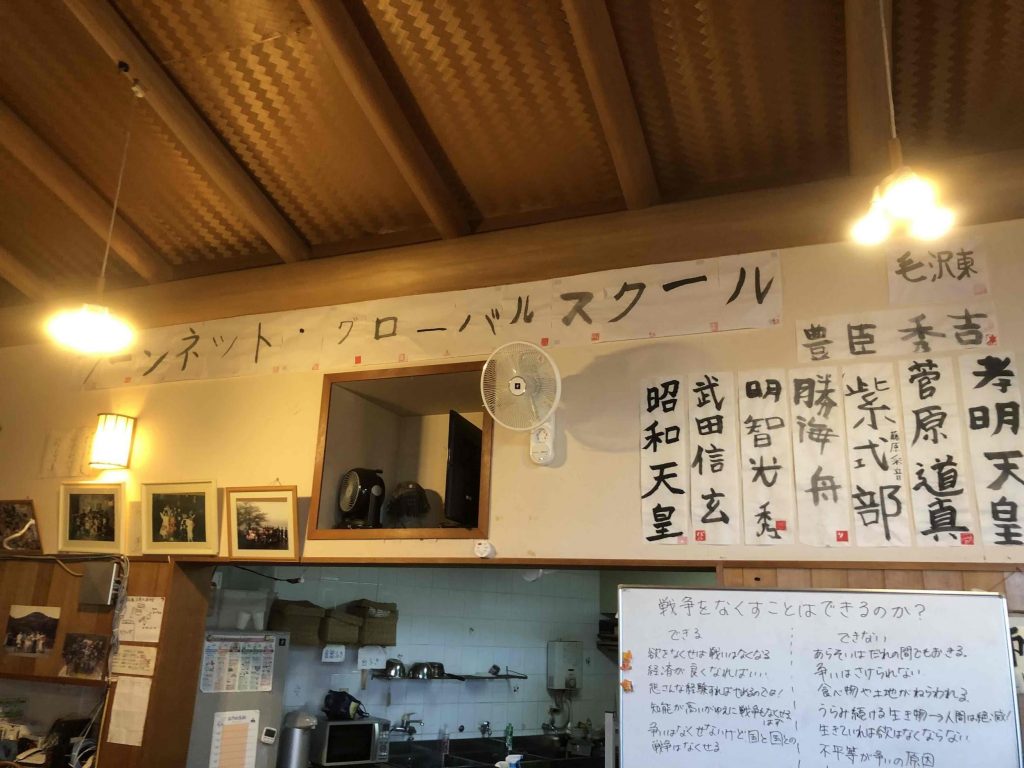

神戸のラーンネット・グローバルスクールを訪れたとき、たまたま保護者の方と話す機会がありました。関西圏でオルタナティブスクールというと、「ラーンネット・グローバルスクール」「箕面こどもの森学園」「きのくに子どもの村学園」の3つが有名で、「ラーンネット・グローバルスクール」の印象はアクティブ、「箕面こどもの森学園」はしっとりとした感じ、「きのくに子どもの村学園」は全寮制が特徴で、そこに抵抗がある人は選ばない、とのことでした。同じタイミングで箕面こどもの森学園も訪問しましたが、僕もその保護者と同じような印象を受けました。ひと口にオルタナティブスクールといっても、おのずとカラーが出てくるんですね。

学校のカラーの違いというのは、そのスクールの教育理念やカリキュラムから生まれてくるのでしょう。創設者や学校を支える教員的立場の人間が、何のために教育をするのか、そのスクールでどのような子供を育てようとしているのかによって、学校の特色が変わってくる。よく99%の公立校に対して1%の公立以外の小学校があるというように、「オルタナティブスクール」としてひとくくりにされますが、オルタナティブスクール同士も本来オルタナティブであるはずなんです。つまり、二項対立ではなく、99%の公立校に対して0.1%対0.1対0.1対……の私立やオルタナティブスクールがある、というのが本当の姿です。

実は今回の視察で、追手門学院中学校という私立校の探究の授業も見学しました。そこで僕が目の当たりにしたのは、私立校の授業とオルタナティブスクールの授業の境目はほとんどないということでした。私立校も従来型の授業から脱却して、オルタナティブ化した授業を行っていたのです。素晴らしい探究の授業を見たとき、もはやオルタナティブスクールだけがオルタナティブなのではないと実感しました。教育の世界がこれほどカラフルになってきているのに、果たして公立校がそのままでいられるでしょうか。公立校も個性的な学校へと変身してオルタナティブ化し、多様化していけばいいのにな、と妄想は広がります。