【指導のパラダイムシフト#21】対応のパラダイムシフト⑦

「学習者主体の授業へとシフトしていくためには、評価言を含めた教師の対応がポイントになる」という仮説のもと、そうした評価言を大きく三つに分類、それらを身に付けていくためのレッスン法を提案してきた本連載。今回は、授業中に子供が間違ったときのフォローアップのレッスンについて考えます。

執筆/京都橘大学発達教育学部児童教育学科教授・池田修、北海道函館市立万年橋小学校教諭・藤原友和

池田 修(いけだ・おさむ)1962年東京生まれ。国語科教育法、学級担任論などを担当。元中学校国語科教師。研究テーマは、「国語科を実技教科にしたい」「楽しく授業を経営したい」「作って学ぶ」「遊んで学ぶ」です。ハンモッカー。抹茶書道、ガラス書道家元。琵琶湖の話と料理が得意で、この夏は小鮎釣りにハマってます。

藤原友和(ふじわら・ともかず)1977年北海道函館市生まれ。4年間の中学校勤務を経て小学校に異動。「ファシリテーション・グラフィック」を取り入れた実践研究に取り組む。教職21年目の今年度は、教職大学院で勉強中。教師力BRUSH-UPセミナー、函館市国語教育研究会、同道徳研究会所属。

目次

第21回のテーマは 「評価言を身に付けるレッスン 3」

教師主体から学習者主体へと授業をパラダイムシフトしていくには、指導言ではなく評価言がポイントになるのではないだろうか。教師が先手になるのではなく、後手になるイメージ。学習者が動いた後に、教師が動く。そのときの言葉が評価言であり、これを大きく見ると対応になる。この仮説をもとに連載を続けてきています。

前回は、「3.振り返りをする」とは何かを考えてきました。今回は「評価言を身に付けるレッスン 3」について考えていきましょう。

評価言を身に付けるレッスン 3

ここでは、子供が間違いをしたときのフォローアップのためのレッスンを考えていきましょう。

a.自分の説明とつなげる

一つ目は、自分の説明とつなげることについてです。前回、「生」という漢字の読み方が多く、150種類以上あるということから、『ちなみに、小学校一年生で習う漢字で読み方の多い漢字は、他に何があるか知っていますか?』と話をつなげていきました。これは、「多い」つながりで展開しています。

つまり、自分が使った説明の言葉の要素の一つを取り出して、それに関連したものは何かないかと考えて展開しています。「生」では「多い」をフックにして、「読み方の多い漢字」とは何かを思いつき、「生」が一年生で習う漢字であることから、「一年生で習う漢字で読み方の多い漢字は何?」と発問をつくっています。

先生としては、その漢字は何かを知っておいた方がいいとは思いますが、問いが立てば子供たちと一緒に競争で探してもいいでしょう。その際、辞書を使っていいとか、ネットで調べていいとかいうのは、クラスの実態に合わせて設定するといいでしょう。

さて、問題です。「生」という漢字の読み方が多く、150種類以上あるという部分からは、まだ展開できますね? 何が考えられるでしょうか。スッと答えてください。

考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中

一行分考えてもらいました。

そうですね。「150種類以上」です。世の中にある150種類以上あるものってなんでしょうか? かつてならこんなの調べるのには膨大な時間がかかったかと思います。しかし、今は、検索の窓に「150種類」と打ち込めば、あっという間に出てきます。私が見付けたのでは、「さえずりクイズ おうちで? バードウォッチング」というアプリがあるという情報です。

『こんなアプリがあるんだね』と紹介するだけでも随分面白いと思います。自分の説明を記録しておいて、時々こうして検索してみるのもいいと思います。

さて、トレーニングです。

Q.次の短文から、キーワードを抜き出し、そのキーワードに「キーワードといえば?」と問いを立てて、自分で答えてみましょう。

「吾輩は猫である。名前はまだ無い」(夏目漱石 『吾輩は猫である』冒頭)

考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中考え中

解答例です。

A1.吾輩といえば、人称代名詞である。日本語の人称代名詞はものすごく数が多い。例えば………

A2.猫といえば、イギリスではペットショップで生後6か月以下の子猫を販売できないとか。

A3.名前といえば、日本には季節を表す言葉が72種類あって、七十二候というのだよ。

A4.無いといえば、19世紀後半まで細菌は発見されてなかったんだよね。コッホの発見まで。

こんな感じです。

文法の用語を使って説明すれば、文の中にある自立語を取り出して、それをキーワードにして、~といえば? と問いを立てます。そして、その問いを自分で解きます。

私は、国語の先生ですのでこんな感じでやりますが、最初のうちは簡単でいいんです。

A1.吾輩といえば、自分のことを偉そうにいう言い方である。

ぐらいでいいんです。最初はとても近いところにつながると思います。これを繰り返していくと、言葉を説明するトレーニングになるとともに、展開をすることが容易になってきます。ちょっと遠いところに展開することができるようになるでしょう。文は、何でもいいんです。ただ、続けることをお勧めします。毎朝見るニュースサイトなどがあれば、そこの最初の一文でやってみるとかでもいいと思います。

b.少しズラしてつなげる

これがさっとできるようになると、かなりレベルアップすると思います。

「生」という漢字の読み方が多く、150種類以上ある

という言葉のキーワードの近くにある言葉に、キーワードを変換します。

「多いということだけど、そうそう、大きさで面白いことを知ったんだけど、これ分かるかな?」というように、多いを大きいにずらします。類義語を参考にするといいでしょう。すると、こんな問題ができます。

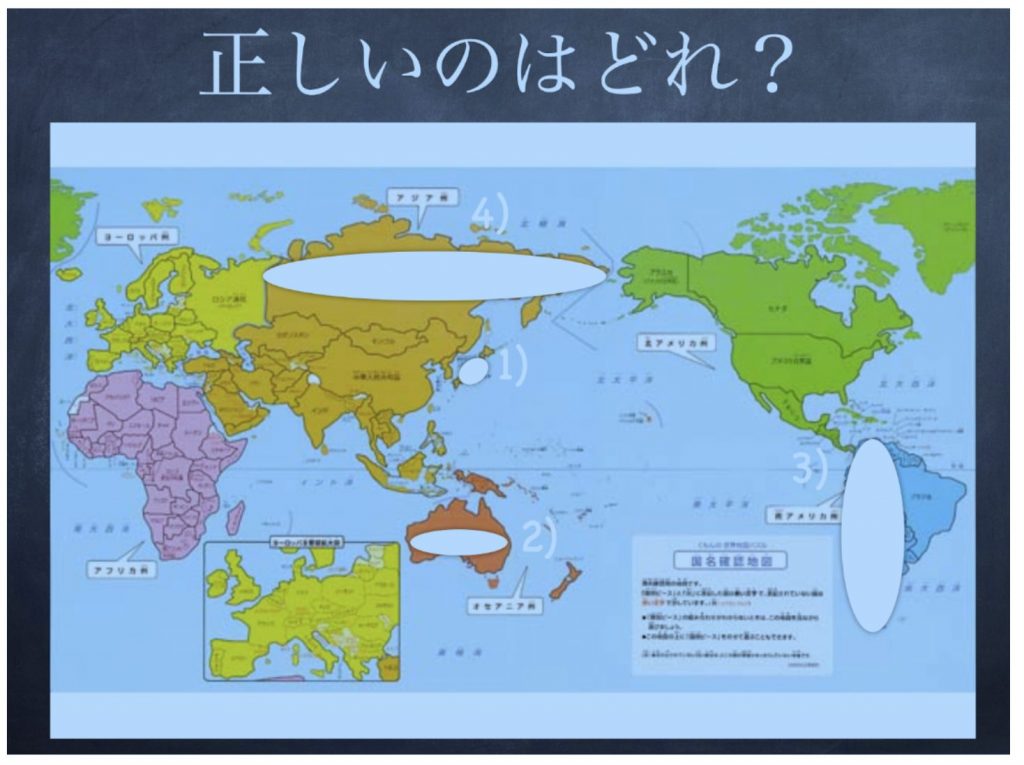

Q 月はとても大きいものですが、その直径は次の四つの選択肢のうちのどれに該当するでしょうか?

1).日本列島の本州の長さと同じ

2).オーストラリアの東西の長さと同じ

3).南アメリカ大陸の長さと同じ

4).ロシア共和国の長さと同じ

どうでしょうか? まあ、考えるというよりは勘ですので、答えは脚注で見てください(笑)*1

で、どうでしょうか。

ここまで引っぱってくると、「生(お)野菜」と間違えてしまっていた子供は、もうどっかに行ってしまっていませんか(^^)。子供の間違いから言葉を巡りながら、授業を間違いとは関係のないところにぐいぐいぐいと引っぱってきたのが、お分かりいただけるのではないでしょうか。私はこうやって子供が授業中にした「間違い」を素材にして、面白い話をしてきました。

でも、これができたのは、最初に「間違い」をしてくれた子供のおかげなのです。先生がその「間違い」をネタにして、次から次へと面白く展開させてくれたなら、子供の不安はなくなります。なぜならば、何を言ってもそれは「授業のストライクゾーン」に入っていて、「正解」になるのですから。

そんな安心感に包まれた教室で授業を受ける子供たちは幸せですよね。それこそ、「間違いがあってありがとう」、いや、「間違いなんてないじゃん」となりませんか。

謎かけでのレッスン

最後に、究極のフォローアップを紹介しましょう。それは、子供が頓珍漢なことを言っても、授業に関連付けることができるというものです。そのためのレッスンは、謎かけです。「~とかけて○○と解く。その心は、……」というものです。一見関係のないものの中に共通項を見付ける遊びです。私は学生時代のある時期に、どっぷりとハマって作りまくっていました。今でも宴会のときにこれで遊んだりします。みなさんからは、飲んでいるのに酔えないと不評です(^^)。

例えば、「雪とかけて砂糖と解く。その心は、どちらも白いでしょう」。ここから始めます。これなら心もすぐに分かると思います。ですが、江戸時代に作られたものには、こんなものも残っています。

「雪とかけて人の欲望と解く。その心は?」

心を考えてから、脚注を読んでください*2。すごいでしょ(^^)。

これができれば、子供たちが授業で頓珍漢なものと思われる答えを言ったとしても、先生は、その答えの中にある何かを取り出し、授業の柱に結びつけることができます。

謎かけは、お笑い芸人のねづっちさんが、一時期ブームを起こしました。彼の芸は素晴らしいです。あれ、できたらカッコいいですよね。できそうもないと思いますか? 大丈夫です。あれ、トレーニング方法があります。かつてEテレで「テストの花道」という番組を作っていたとき、「新テストにも対応! 大喜利で“発想力”を鍛える!」という回でこの方法を紹介したところ、出演者の芸人さんたちから「うわあ、暴露されてしまった。これからやりにくくなるなあ」と言われたものです(^^)。

謎かけの心の作り方

1.お題(例えば、メガネ)の特徴、性質、例などを考える。ex.1 掛ける、ガラス、度、曇る、外す、割る、磨く……など。

2.ex.1の中から一つ取り上げる。例えば、「外す」を選びます。

3.次に、「外す」の特徴、性質、例などを考えます。ex.2 問題、テストの山、鍵、コントロール、席、ギャグ……など。

4.ex.2の中で、メガネから意味や関係の遠いものを選びます。それを解いたものにします。これで完成です。

眼鏡と掛けて、テストの山と解きます。その心は、外しもします。

この思考の流れで作っていると、お題を聞いたときに、スッと解きと心が出てくるようになります。そうなれば、あなたの教室では子供たちは何を言っても大丈夫。全部、先生がストライクゾーンに収めてくれます。いいクラスですね(^^)。

さ、目の前にある何かをお題にして、レッスン開始してください(^^)。

ここまで対応から始めて、学習者中心の授業づくり、そしてそれを支える評価言とそのスキルの鍛え方を長々と解説してきました。お疲れ様でした。

次回で、このテーマはひと区切りになります。これらを簡単に整理してまとめてみたいと思います。

*1 正解は2)のオーストラリアです。出典 『信じられない現実の大図鑑』(ドーリング・キンダースリー/編著 増田まもる/監訳 東京書籍 2014-07-12)

*2 その心は、積もり積もって、やがて道を外します、です。