第57回 2021年度 「実践! わたしの教育記録」入選作品②(学級づくり部門)井久保大介さん(東京都府中市立府中第六中学校)

生徒と教師が共につくることで学ぶ授業

~中学校理科「手作り楽器音楽コンクールプロジェクト」の実践~

東京都府中市立府中第六中学校 井久保大介

1 はじめに

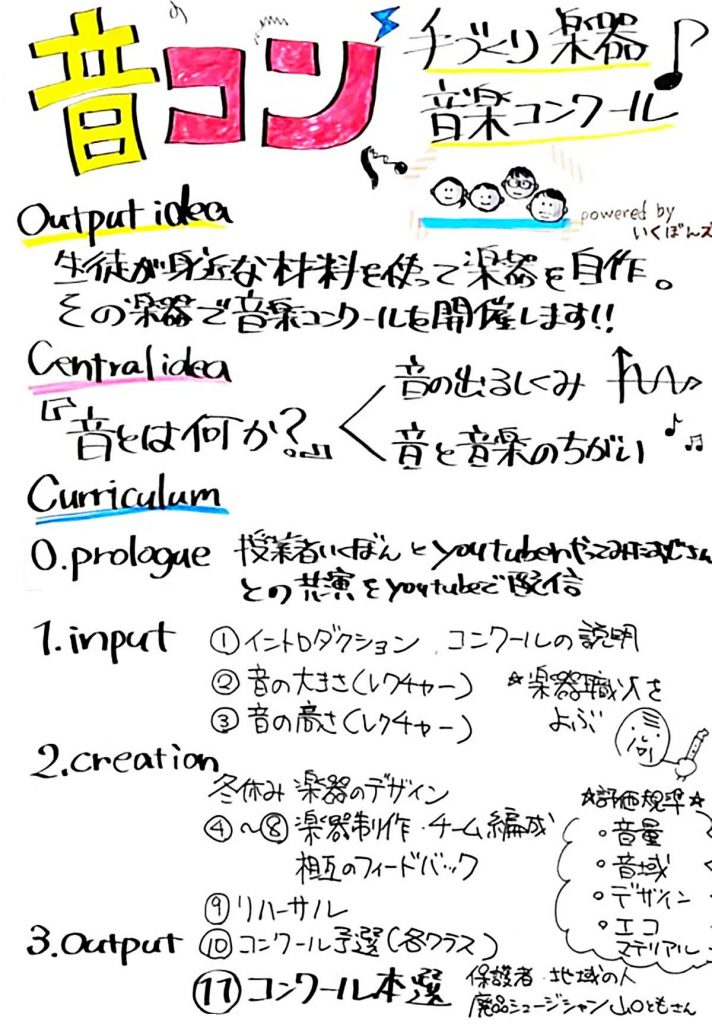

本稿は、2020年の1月から2月初旬にかけて、本校の中学1年生6クラスに実施した理科「音の性質」の授業、「手作り楽器音楽コンクールプロジェクト」の実践記録である。その名の通り、生徒が廃品を使って楽器を手作りして、音楽コンクールを開催するというプロジェクト型学習(Project Based Learning、以下PBL)である。

私はこの実践を通して、学ぶとはどういうことか、学ぶことを教えるとはどういうことかを、生徒と共につくりながら考え、試行錯誤することとなった。

とはいえ、この授業を始める前は、これまで私がやってきた授業とは全く異なる準備に苦労し、さらには生徒が楽器を作り、音楽コンクールまで辿り着くことが本当にできるのかという不安でいっぱいだった。まずは、この授業をやることになったきっかけからはじめることにする。

2 きっかけ

(1)PBLをつくる「ハッカソン」に参加

本実践をはじめるきっかけとなったのは、2019年の夏、都内で開催された「Learn X Creation(ラーン・バイ・クリエイション)」という教育関連のイベントで行われた、「ハッカソン」というワークショップに参加したことである。そこでは、教員と教育関係以外の様々な業種の人とチームを作り、ひとつのPBLのプロジェクトを1日かけて練り上げた。

(2)対話の中で生まれたプロジェクト

そこでのチームでの対話の中で出てきたアイディアが、「手作り楽器音楽コンクールプロジェクト」だった。それは、私が高校時代に吹奏楽、大学時代にバンド活動に明け暮れていた過去や、楽器を演奏するのが大好きなことをチームで話したことがきっかけだった。そのあと、4人で生徒の学ぶ姿をイメージしながら、プロジェクトの大まかな骨子を考えていった。(写真1)

このアイディアを持ち帰り、具体的な授業計画を検討した。

3 授業準備

(1)学習指導要領への対応

学習指導要領(2017)では、今回の学習単元である「音の性質」について次のように学習内容が示されている。

『音についての実験を行い,音はものが振動することによって生じ空気中などを伝わること及び音の高さや大きさは発音体の振動の仕方に関係することを見いだして理解すること』

生徒がこれを楽器づくりのなかで学ぶことができるのだろうか。また、教師はどのような足場かけを行うべきか考えた。

(2)プロトタイピング

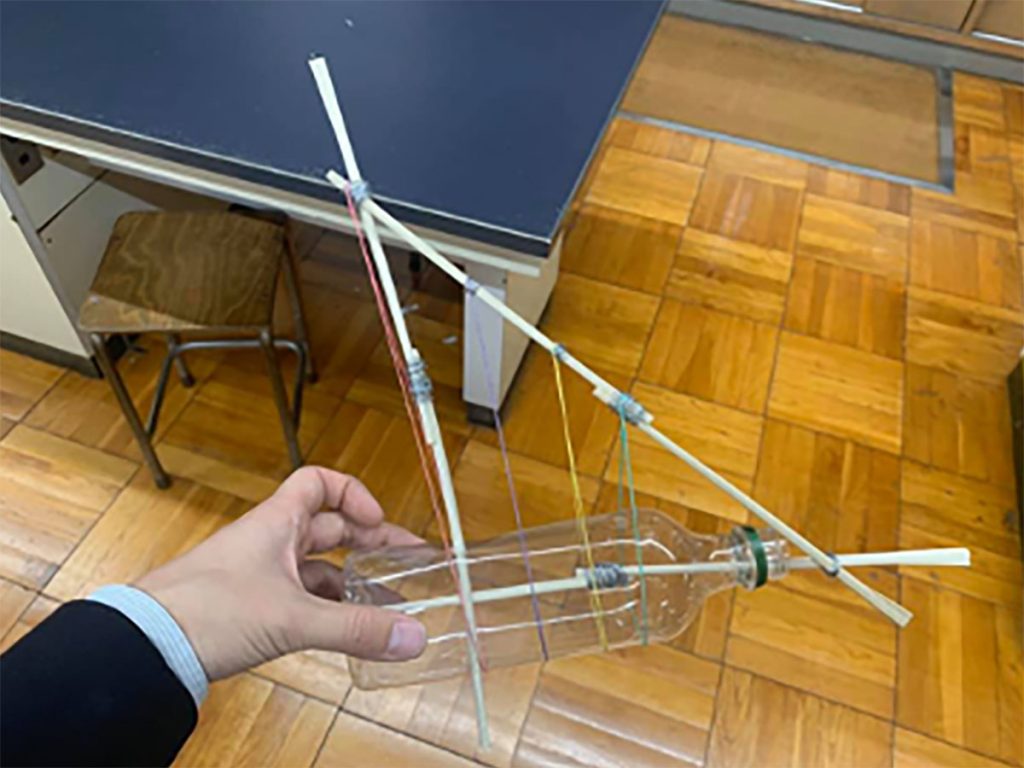

それらの疑問を確かめるため、生徒数名と教員を誘い、実際に楽器を作ってみる「プロトタイピング」を行った。そこでの生徒の反応や、教員からのフィードバックを受けて、以下の点に留意して授業計画を立てる必要があると考えた。

①楽器をイメージすることが難しい

生徒は興味を持って制作を始めたが、いきなり楽器を作るのは難しかったようだ。楽器作りに必要な音の性質に関する知識を得るための支援が必要だ。

②材料から楽器を考える

生徒は先に作りたい楽器を考えるのではなく、まずは用意した材料を叩いたり、はじいたりして音を出し、そこからどんな楽器ができるか考えているようだった。作りたい楽器のイメージを膨らませるために、色々な材料を豊富に用意しようと思った。

(3)プロジェクトの計画

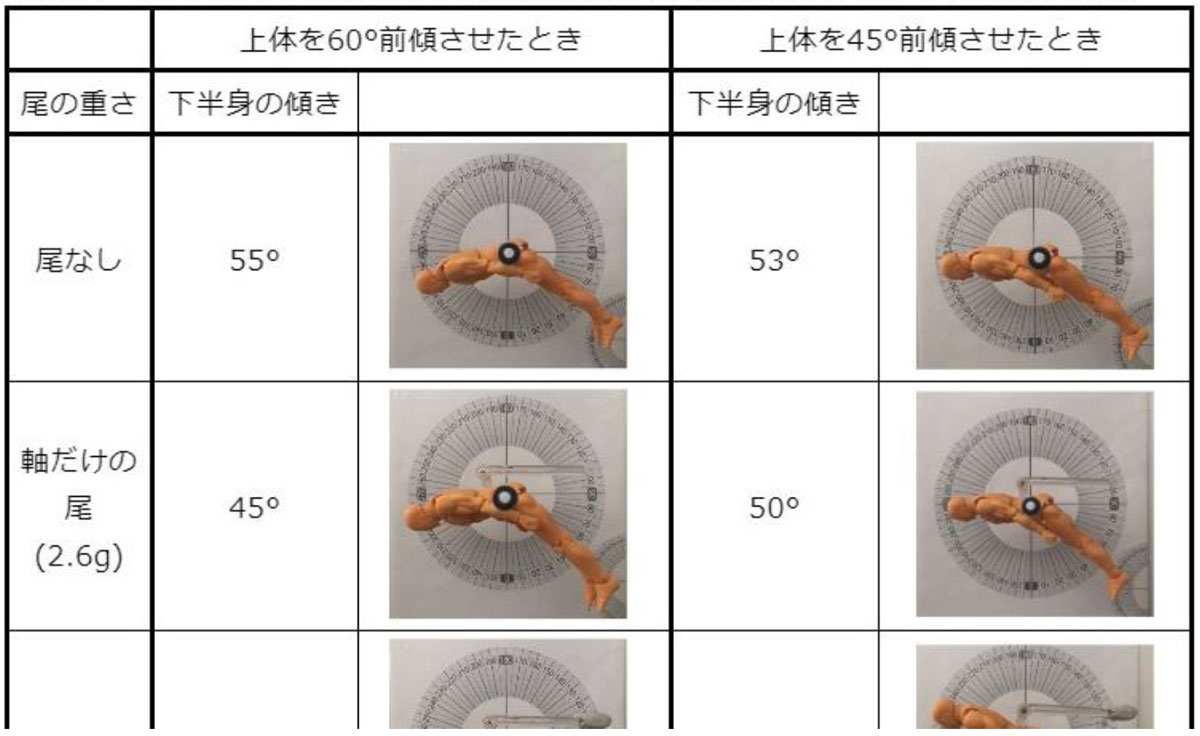

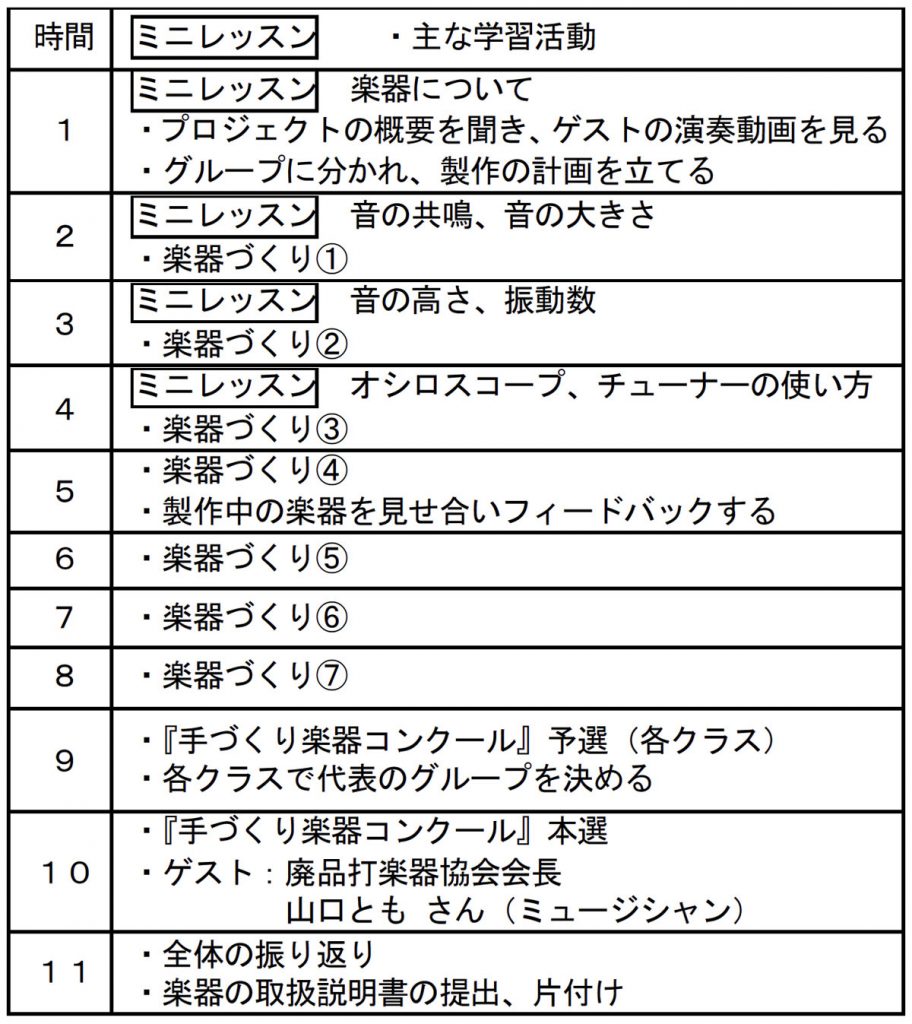

以上の事を踏まえ、表1のように計画を立てた。

プロトタイピングの振り返りをもとに、以下の点を計画に盛り込んだ。

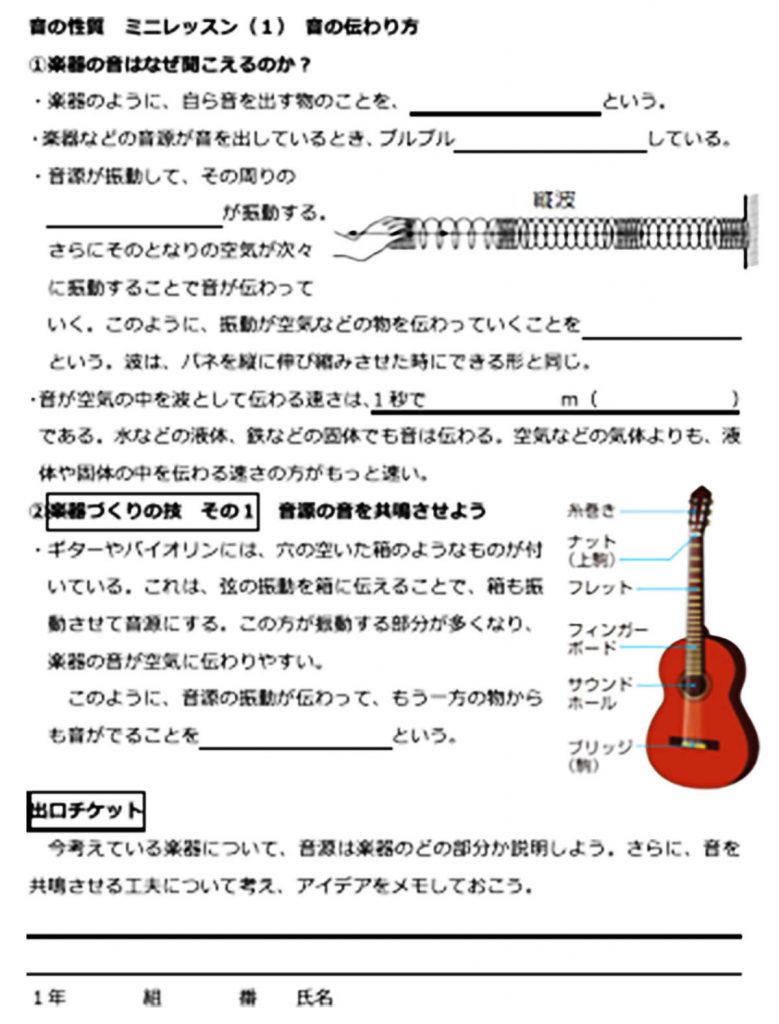

①ミニレッスン

表中のミニレッスンとは、ラルフ・フレッチャーら(2007)で紹介されている、ワークショップ型の授業における教授手法の一つである。生徒の学習活動に参考となる知識や技能を、教師が授業の中で取り上げ、その活用を促す。学習指導要領の音の性質に関する知識や技能を、楽器づくりの技法として紹介することにした。(写真2)

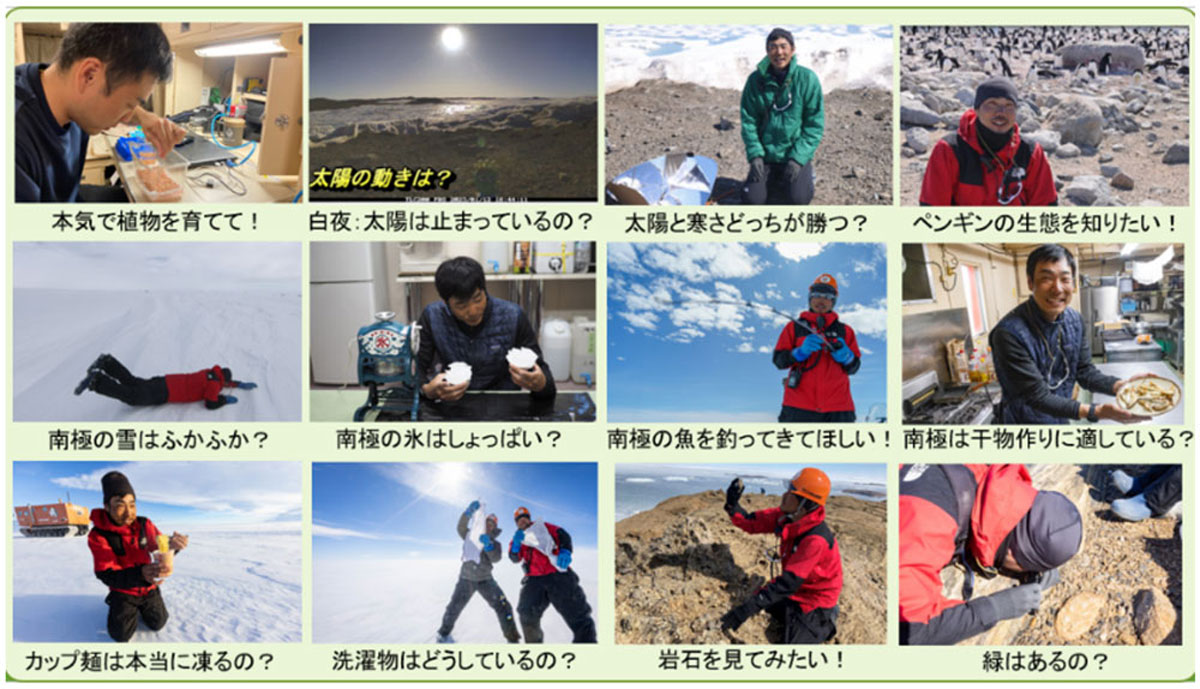

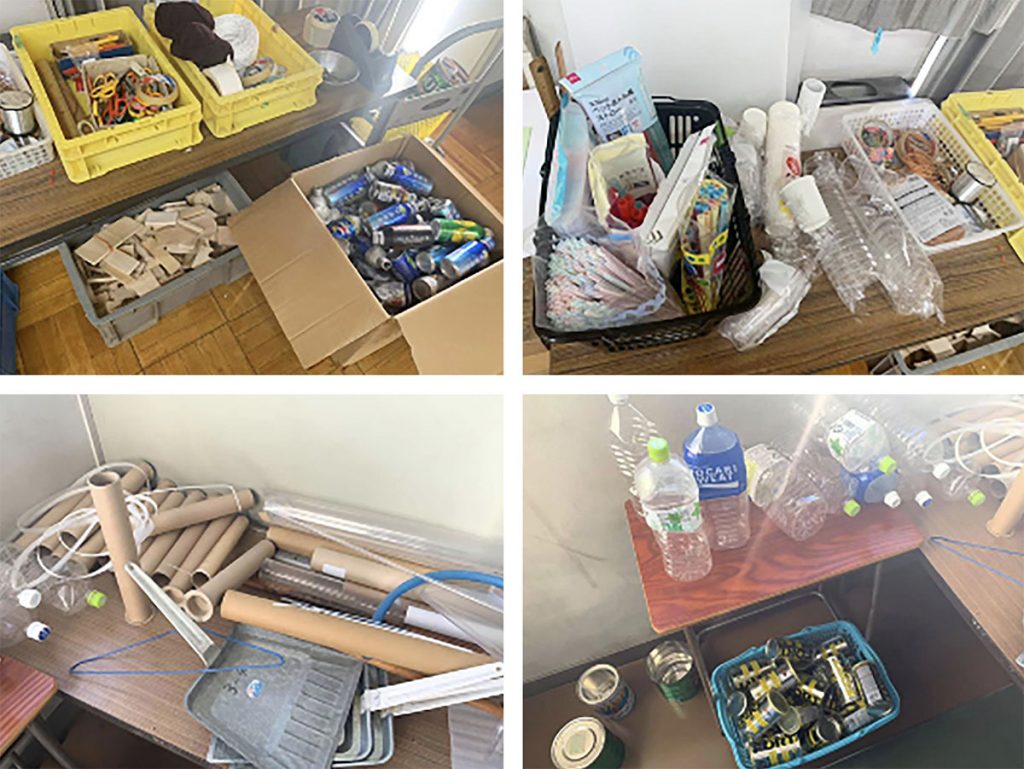

②材料と学習環境の準備

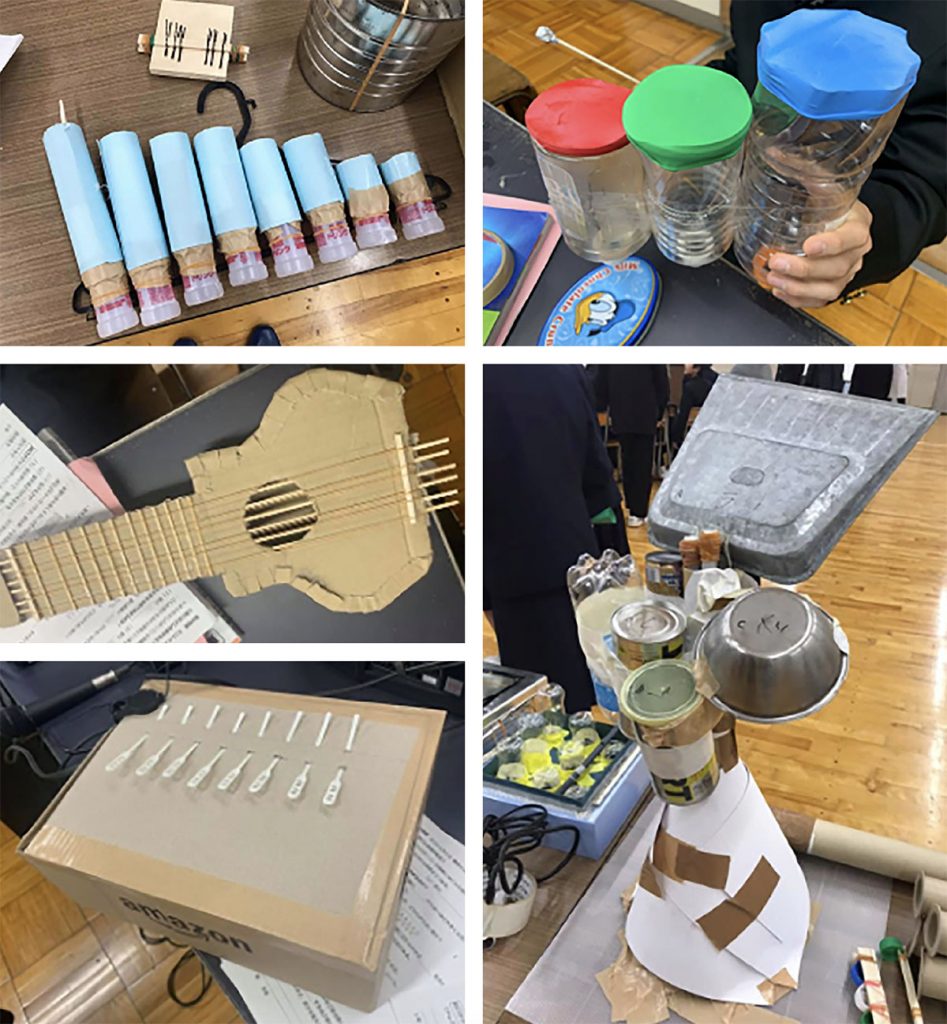

材料や道具は、学校にある様々な廃品や工具を集め、生徒が手に取れるように理科室と廊下に並べた。また、各家庭に呼びかけ、楽器に使えそうな物を生徒に持ってきてもらった。(写真3)

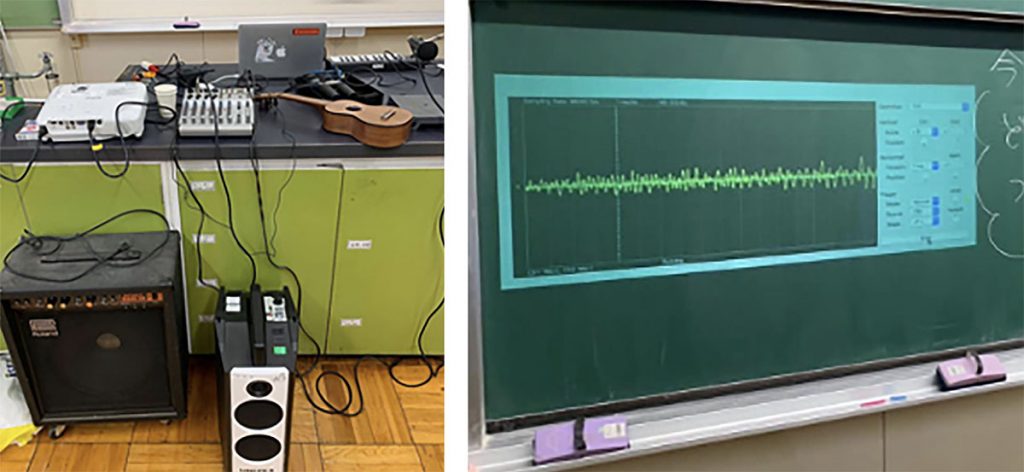

また、楽器の音を波形で見るオシロスコープのアプリを入れたパソコンやタブレット、周波数や音名を確認するためのチューナーを吹奏楽部から借りた。また、演奏のための楽器に取り付けるマイクやミキサーなどの機器を放送室から持ってきた。(写真4)

さらに今回はゲストとして、廃品を使用して楽器を製作し、その楽器だけで演奏活動を行なっているミュージシャンの山口とも氏を招き、生徒の楽器と演奏にフィードバックを頂くことにした。

4 実践

(1)1時間の授業の流れ

授業は1時間の中で以下のように進めた。

①生徒が教卓のまわりに集まり、私がミニレッスンを行う

②各グループに分かれてそれぞれの楽器づくり

③希望者、もしくは私が依頼した生徒が楽器の紹介を行う

④振り返りシートを書く

(2)生徒の学びと私の学び

生徒が楽器づくりを行う間、私は生徒に声をかけ、制作の支援を行った。生徒の反応や行動を観察しては、その都度私の教え方や関わり方を試行錯誤することとなった。その中でも、特に印象に残った場面を紹介する。

①何を教えるべきか考える

1時間目のミニレッスンでは、楽器は音の高さや大きさを変化させるために、さまざまな工夫がなされていることを私が説明した。しかしその後の生徒の活動では、何をやったら良いのか分からずに、ただ本や材料を眺めている生徒が多かった。

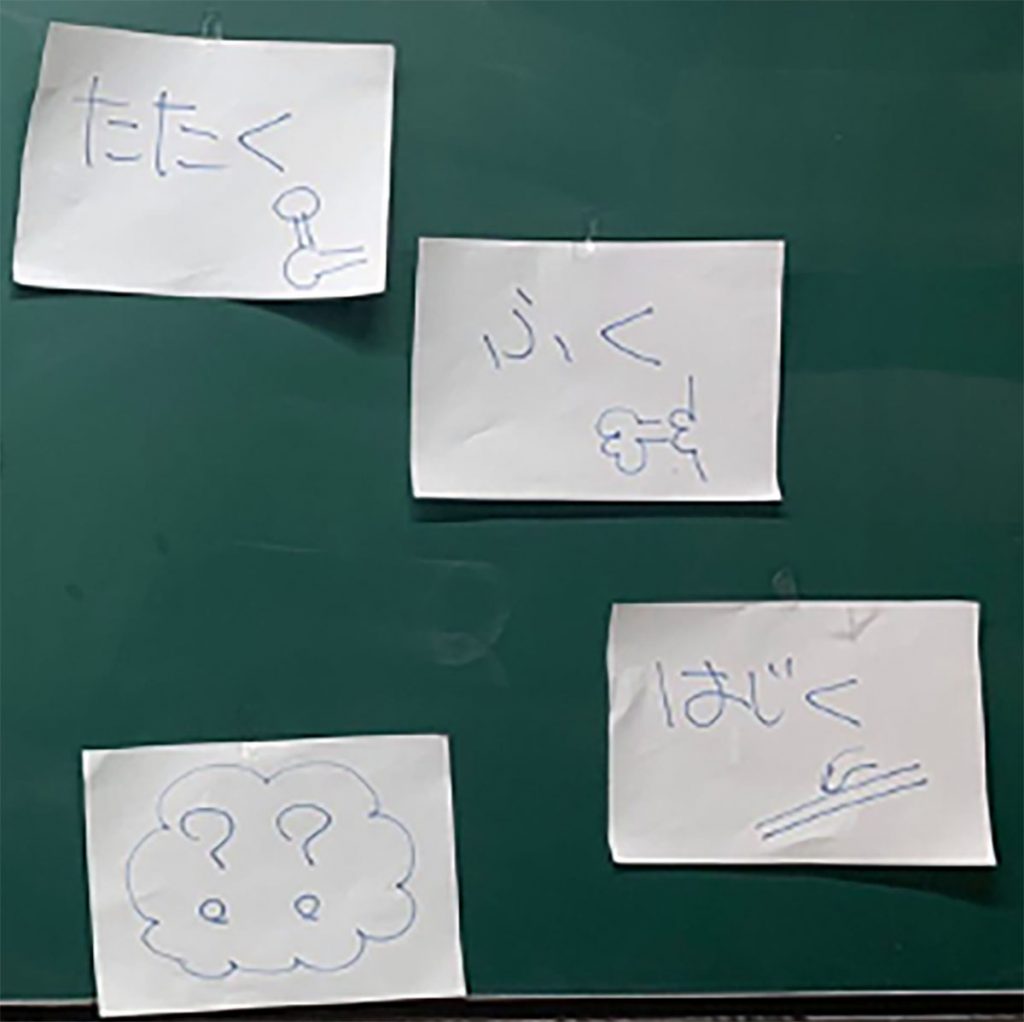

最初のクラスの反応を見て、次のクラスではミニレッスンの内容を急きょ変えた。ペットボトルやストローを叩いたり吹いたり、ギターやウクレレ、サックスを演奏して見せたりして、音を出すための「たたく」「ふく」「はじく」などの具体的な動作を挙げた。(写真5)

すると、生徒の活動に変化が見られた。同じ材料でも、叩いたり、吹いたり、あるいは落としたりして音の違いや変化に気づき、それを共有していた。

最初のミニレッスンは、私の早く楽器を作り始めて欲しいという気持ちから、教えたいことだけに焦点を当て、それをそのまま伝えようとした。生徒が学ぶ姿を想像することで、何を教えるべきか考える必要があると感じた。

②試行錯誤で学びは進む

理科室のあちこちで色々な音が鳴る。時折、聞いたことのないような音が聞こえると、生徒たちはハッと手を止め、キョロキョロして音の出所に集まる。「おもしろい音!」「どうやってその音出しているの?」自然と音の出る仕組みに興味が湧く。

あるグループはペットボトルに水を入れて叩くとポンッという心地よい音がすることに気づき、音程を変化させることができないか試行錯誤している。

するとグループのひとりがラップの芯をボトルの口につけると、音程と音の響きが明らかに変化した。

音の変化を確認していると、もう一人の生徒が、「こうやって(手を見せて)ボトルを持たない方がよく響くね。」とアドバイスした。(写真6)

このように、楽器を作る過程で試行錯誤が起きる場面をよく見かけた。私がこれまで行ってきた授業では、実験の問いや結果、考察までが一本道で構成されていた。今回のように、ものをつくるという行為を通して様々な問いや仮説が生まれ、自ら学びを進めようとする姿を見ることができた。

③生徒と同じ目線に立つ

生徒の楽器が形になりはじめたころ、私は生徒に近づいて質問を投げかけた。「音の高さはどうやって変えるの?」「どこを共鳴させるの?」そして質問の答えを聞き、改善点を探してアドバイスした。

しかしある時、その関わり方に疑問を持つことになった。それはあるグループの生徒たちが、楽器について話し合う場面を見た時だった。(写真7)

まずその楽器を手に取って、「どうやって(音を)鳴らす?」と作った生徒に質問した。その後、質問した生徒が言われたように楽器を演奏した。その楽器を作った生徒は、演奏している様子をじっと見ている。その後、楽器を受け取ると、何も言わずに楽器の修正作業に入った。

他のグループでも、互いの楽器を交換して演奏し合う様子が見られた。私はその様子を見ながら、自分の関わり方との違いを考えた。それは、自分が生徒の楽器を評価する目的で関わっているということだった。私が音の性質について学んでほしいという気持ちを優先するあまり、生徒自身が必要だと思えるアドバイスができていなかった。

それから私は、評価したい気持ちを一旦脇に置いて、生徒の楽器をまずは楽しんで演奏した。生徒は私の演奏を聞きながら、自分の楽器の音を聴いていた。ここで私の楽器演奏の経験が生きた。

その時の私は評価者としてではなく、生徒と一緒にものづくりに携わり、生徒と同じ目線に立つとはどういうことかを、生徒から教わった気がした。

④失敗や偶然をおもしろがる

多くの生徒が楽器の完成に近づくなか、自分のイメージした楽器ができずに、作っては壊すことを繰り返す生徒や、どんな楽器にすればよいか悩んでいる生徒がいた。あるグループでは、色々な音がするマラカスを作っていたが、その中の一人はなかなか良いアイディアが浮かばず、未だ完成していなかった。私もどう関わればよいか悩んでいた。

その生徒が突然、マラカスの中にBB弾と水を入れた。振っても音は出ず、水が漏れてきている。すると、他の生徒がそのマラカスに耳を当てて「海みたいな音がする!」と言った。私がマラカスにマイクを取り付けたところ、スピーカーから波のようにさざめく水の音とともに、カラカラとボトルの壁面を伝うBB弾の音がした。不思議だけど心地良い音に、私も周りの生徒も驚いたが、いちばん驚いていたのは作った本人だった。

この過程が科学なのかと言われれば違うのかもしれない。しかし、科学の発見も数多くの失敗や偶然からはじまり、それを科学的に検証することで生まれる。このとき生徒も私も、失敗や偶然をおもしろがることの大切さに気付いたのではないかと思う。

(3)楽器の完成

生徒たちはそれぞれの制作過程を辿り、ひとりひとつの楽器を完成させる事ができた。それらの楽器は、どれひとつとして同じものは無く、既存の楽器を模したものから、一見しただけではどんな音がする楽器かわからないものまで様々だった。(写真8)

(4)手づくり楽器音楽コンクール

①コンクール予選

予選は、各クラスでグループごとに行った。手づくりの楽器を、しかもみんなの前で演奏するということもあって、多くの生徒が緊張していた。ある生徒が私に「先生、こんな状況一生に一度しかありませんよ!」と言ったのが印象的だった。

各グループの演奏の形態は様々で、既存の曲をメロディと伴奏で見事にパート分けして演奏したグループもあれば、繰り返しのリズムを奏でるグループや、即興で音を出して聞いたことのない不思議な曲を奏でるグループもあった。

その後、各クラス1グループを投票で選出して、そこに希望者を加えた代表グループ6つを決定した。

②コンクール本選

全体発表会は学校公開日に合わせて行った。学年の生徒、教員に加えて保護者や地域の方々にも見に来ていただいた。当日の進行は生徒に任せ、私は音響担当としての仕事に専念した。過去の音楽活動の経験がここでも生かせるとは思わなかった。

発表はグループごとに楽器の仕組みを簡単に説明し、演奏を披露した。中には見た目からは想像できない音がとび出すこともあって、会場がどよめく場面もあった。(写真9)

全グループの演奏のあと、ゲストの山口とも氏に模範演奏をして頂いた。廃品で作ったとは思えない素晴らしい演奏で、会場は驚きと笑いに包まれて演奏会は終了した。(写真10)

(5)生徒の振り返りから

授業を終えた後の生徒の振り返りの一部をいくつか紹介する。

『身近なもので楽器をつくって、音を作って演奏するのは大変だったけど楽しかった。楽しいだけでなく、楽器を作っていくうちに、「ここはこういう構造なんだ」とか「もっと高い音を出すにはどうしたら良いか」みたいに、考えながら勉強して行けたのもあって良かった』

『ただ音のことを学習するのではなく自分で楽器を作ったことで共鳴していることを体感できたり、音がふるえ合っているのを実感できたので、ふつうに学習するより深く知れたかなと思います』

『今までは缶を見てもただのゴミとしか思わなかったけど、今回の授業を通して、この缶はこんな音が出そうだなあと思うようになったり、この箱は大きな音が出そうだなあと思ったりするようになり、物を見る視点が広がりました』

『今回、私が一番学んだと思ったことは、「一人では生み出せないものがある」ということです。今回ゲストで来た方も、「ぼくの知らないことがいろいろあった」と最後に言っていました。なので、1人よりも2人の方がいろんな案が出るように、人数が多い方がたくさんの案を出す事ができると思いました』(全て原文まま)

5 おわりに

本実践を通して、私のこれまでの授業では見ることのできなかった、生徒たちの学ぶ姿を垣間見ることができた。その姿を見るたびに、学びとは何か、学ぶことを教えるとはどういうことかを考えさせられ、以後の授業づくりに大きく影響した。

そんな生徒たちの学びに向かう姿に出会えたのは、生徒たちの学びが変わったのではなく、私が変わっていったからではないか。

おそらくそれは、自分で楽器を作って演奏会をやるという、誰にも正解が分からないプロジェクトを前に、私自身の持つ経験や知識を総動員して臨むことで、生徒と私が共につくることで学ぶ場が生まれていたからなのかもしれない。こう書くと聞こえが良いかもしれないが、私が全て意図していたわけではない。むしろ意図していない事の方が多かった。とにかく夢中でやったという他に無いのである。

今回のプロジェクトの始まりは、生徒に教えるべきこと、私が教えられることからではなく、チームでの対話から生まれたものだった。理科の授業としても、まだまだ改善の余地が大きいのかも知れない。

しかし、本実践での経験を通して、生徒と教師が共につくることで学ぶことができる授業をこれから目指していこうと、私が決めたことに変わりはない。

そのためには、他でもない私と、目の前の生徒からはじまる授業を考えて実践していく。

最後に、本校の生徒と職員の皆さん、ハッカソンのメンバー、そして本実践に関わったすべての方々に感謝して、この実践記録を終えたい。

〈参考文献〉

・文部科学省(2017)中学校学習指導要領

・ラルフ・フレッチャー/ジョアン・ポータルピ 著、小坂 敦子/吉田 新一郎 訳(2007)『ライティング・ワークショップ—「書く」ことが好きになる教え方・学び方』新評論

・

受賞の言葉

東京都府中市立府中第六中学校 井久保大介

今回はこのような賞を頂き大変嬉しいです。普段授業を考えるとき、何を教える必要があるのか、そしてそれをどうやって教えるのかという問いから始めます。さらに、生徒がそれをなぜ学ぶ必要があるのか、そしてどんな力が身に付くのかということも考えます。しかし、本授業では図らずも、音楽や楽器が大好きな理科教師の私が、「楽器を作って演奏会をやってみたい!」というプロジェクトをつくることから始まりました。その過程で、教師としての自分を見つめ直し、私は生徒と何を学びたいのか、さらに生徒とどのような学びの場をつくりたいかを考える貴重な機会を得ました。実際の授業では想像以上に苦労の連続で、うまくいかないこともありましたが、生徒一人ひとりと関わり合う中で多くの驚きや発見があり、その度に生徒と共に学びの場をつくる楽しさを実感することができました。学びの主役はもちろん生徒ですが、教師である私も、生徒と共につくる一員として主役になり得るのではないか。その方が授業は、教師の仕事はもっと楽しくなるのではないか。そう思ってこの実践記録を書きました。本授業を共につくった生徒のみなさんと、関わって頂いたすべての方々に感謝申し上げます。