現役校長が語る!学校を変えるためのヒント【シリーズいじめのない学校づくり5】

【シリーズいじめのない学校づくり4】でいじめ予防教育の一例として、教育漫才についてご紹介しましたが、教育漫才の実践を行えば、それだけで「いじめのない学校」が作れるわけではありません。学校はどんな取り組みを行う必要があるでしょうか。小学校で「いじめのない学校づくり」に取り組んでいる埼玉県公立小学校校長・田畑栄一さんに聞きました。

目次

学校教育目標を変える

いじめのない学校をつくるために、現在、本校で行っていることは教育漫才の他にもたくさんあります。

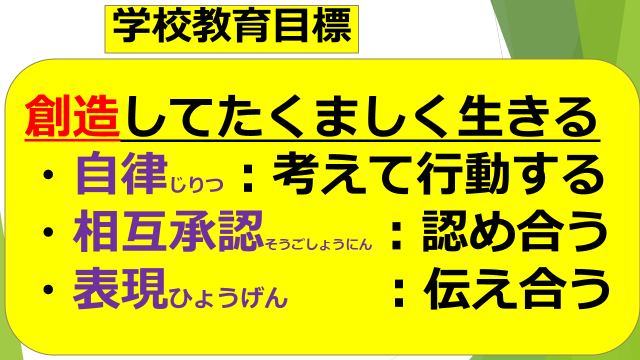

まず、本校の2021年度の学校教育目標をご紹介します。

今年度は、コロナ禍を意識して、学校教育目標を変えました。特にコロナ禍での経験をもとにして、「創造してたくましく生きる」を大きな柱としました。先行きが不透明な時代となり、今まで通りが全く通用しなかった教育現場、そこにこそ、創造性が求められ、どんな困難に対しても笑顔でたくましく生きる力が必要だと痛切に感じたからです。これを達成するために、三つの視点となる言葉を入れ込みました。

一番目に入れたのは「自律」です。自分でしっかり考えて行動することを意味します。いじめのない人間関係をつくることも含みます。二番目は「相互承認」です。一人一人の個性や特性を認め合う、ということです。子どもたちをひとつに束ねるのではなく、それぞれの子どもの存在を認め合うという視点を入れたのです。三つ目が「表現」です。自分をしっかり表現しよう、相手が言ったことをちゃんと聞こう、そのための一つのツールとして、前回ご紹介した教育漫才の取り組みがあります。

学校教育目標を変える意義は大きいです。なぜなら、学校の姿勢が、子どもたちや保護者、地域の皆様に伝わるからです。そして、この新しい上位目標に向かって、教育活動が始まるからです。

何十年も変わっていない学校教育目標があるとしたら、見直してみてはどうでしょうか。社会的視点、地域の実態、保護者の願い、子どもの実態などを考慮し、どんな教育や生きる力が今の子どもたちに必要なのかについて、教職員たちを始め、多くの人たちと時間をかけて話し合い、合意形成を図りながら、決定していくことが大切だと思います。

「一人一人を尊重する教育」を行う

小学校1年生であっても、不登校になってしまう子どもがいます。これは、学校を拒否している、ということです。不登校は学校教育が行き届かないから起こっている、と捉えることが、学校を預かる校長としての私の見解です。

不登校には、「積極的な不登校」と「消極的な不登校」があります。前者は、自分の可能性を学校教育ではない場所で見つけたり、広げていったりするためにする不登校です。日本の学校教育は明治以降、基本的な形態がほとんど変わっていません。同質集団で教育をするので、それに対して「ちょっと合わないな」と感じる子どももいますし、子どもの才能をもっと伸ばしたいと考える保護者もいます。これからは多様性が求められる時代ですから、少しずつ積極的な不登校を認める方向に変わっていくのではないでしょうか。

これに対し、後者はいじめなどにより、本当は学校に行きたいのだけれども、行けなくなる不登校です。これは防がなくてはなりません。

子どもたちがいじめのようなマイナスの方向を向いてしまうのは、学校がおもしろくないからです。多くの学校では、みんな仲良くしましょう、心をひとつにしましょう、みんなで協力しましょう、などと綺麗な言葉を並べ、子どもをひとくくりにして同じことをやらせようとしますが、それよりも、一人一人の個性を認め合うような教育をする必要があるのではないでしょうか。「個別最適な学び・協働的な学び」という言葉の持つ本当の意味を理解し、できるところから、学校、授業に落とし込んでいくべきときが来たのだと思います。本校もこれに向かって動き始めています。