小1生活「しん一年生に学校のことをつたえよう」指導アイデア

執筆/大分県教育庁大分教育事務所・野々下睦代

編集委員/文部科学省教科調査官・渋谷一典、文部科学省教科調査官/愛知淑徳大学准教授・加藤智、大分県教育庁義務教育課指導主事・後藤竜太

目次

期待する子供の姿

知識及び技能の基礎

友達や園児などと関わることのよさや楽しさが分かる。

思考力、判断力、表現力等の基礎

学校に対して期待や不安をもっている園児のことを想像し、伝えたいことや伝え方を選ぶことができる。

学びに向かう力、人間性等

多様な人々と進んで交流したり、園児に伝えたいことを自分なりの表現方法で表わそうとしたりする。

単元の流れ(13時間)

学習の流れ

学校ちょうさをしよう!(4時間+日常の活動)

- 園児だった自分たちが一年生から学校案内をされている写真を見て、自分たちの経験から、園児の「学校を知りたいな」という思いに応えたいという意欲をもつ。

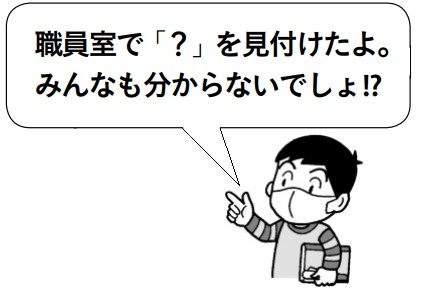

- 学校調査をし、改めて学校のなぞ「?」を見付ける。

- 個人用の学校マイマップに?を位置付ける。

- 「?」の報告会をし、共有して、みんなの「?」となるようにする。

評価規準等

知 自分や友達が見付けたなぞ「?」について双方向にやりとりするなかで、互いの気付きに共感する楽しさが分かっている。

※評価規準等の知=知識・技能、思=思考・判断・表現、態=主体的に学習に取り組む態度の観点を示しています。

学校ちょうさたいになって、「?」をかいけつしよう!(4時間+国語科との関連)

- 上級生や先生にインタビューしたいことを考える。

- 上級生や先生にインタビューして、「?」の解決を図る。

- 解決した「?」の報告会をし、共有して、みんなの「分かった!」となるようにする。

- 各自、友達の報告を確かめるため、学校の再調査に行く。

評価規準等

態 「?」を解決するために、積極的に調べたり、インタビューしたりしながら、多様な人と進んで関わろうとしている。

しん一年生に学校のことをつたえよう!(5時間)

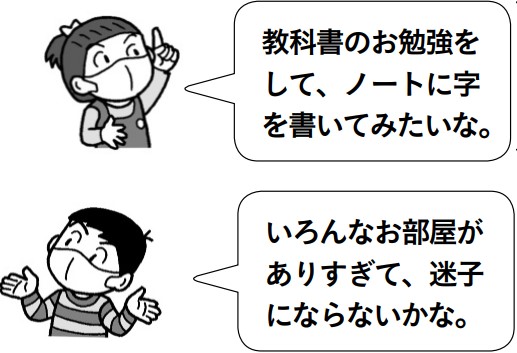

- 自分たちの経験をふり返りながら、園児に伝えたらよいと思う学校の情報を選ぶ。

- どの場所で、何をどのように伝えるのかを考えながら準備する。

評価規準等

思 園児にとって必要な場所について、これまでの経験や情報から伝える内容を考えたり伝え方を選んだりしている。

知 自分の伝えたいことが相手に伝わるよさや楽しさが分かっている。

活動のポイント1

単元を貫く「思いや願い」を引き出す場を設定する

子供の思いや願いを軸に活動を進めるようにするため、例えば、園児のときに学校案内をされた自分たちの写真を見ることから、単元をスタートすることが考えられます。

園児の頃の自分を想起して、その当時の思いに十分浸らせることで、今の園児の思いを理解しようとし、園児のために自分たちができることを考えることができます。

また、園児のときの自分と今の自分を比較することで、1年間で成長した自分に気付き、園児に対して学校案内をする自分に期待を抱いて、学びに向かうことができるでしょう。

活動のポイント2

情報を共有していくことで、話したい!聞きたい!という子供の姿をめざす

イラスト/高橋正輝

『教育技術 小一小二』2021年2月号より