コロナ禍で見えてきた特別活動の可能性 ~予測困難な時代を生きる子どもたちに必要な力とは~ 第2回

コロナ時代に、特別活動がどのように立ち向かっていくか。コロナ禍で見えてきた特別活動の可能性のヒントを、「第16回夏季学級づくりワークショップ 希望の会熊本ミーティング」のパネルディスカッションから、4回に分けてダイジェストでお届けします。

第16回 夏季学級づくりワークショップ 希望の会熊本ミーティング(2021年8月8日オンライン、リアル参加併用)より

主催/熊本県小学校教育研究会 特別活動部会 特別活動「希望の会」

パネリスト/

杉田 洋・國學院大學教授

脇田哲郎・福岡教育大学教職大学院教授

平野 修・熊本市立帯山西小学校校長(ファシリテーター)

連載「コロナ禍で見えてきた特別活動の可能性~予測困難な時代を生きる子どもたちに必要な力とは」

⇒第1回

目次

人と人が一緒に学習をすることの意味を考える時期

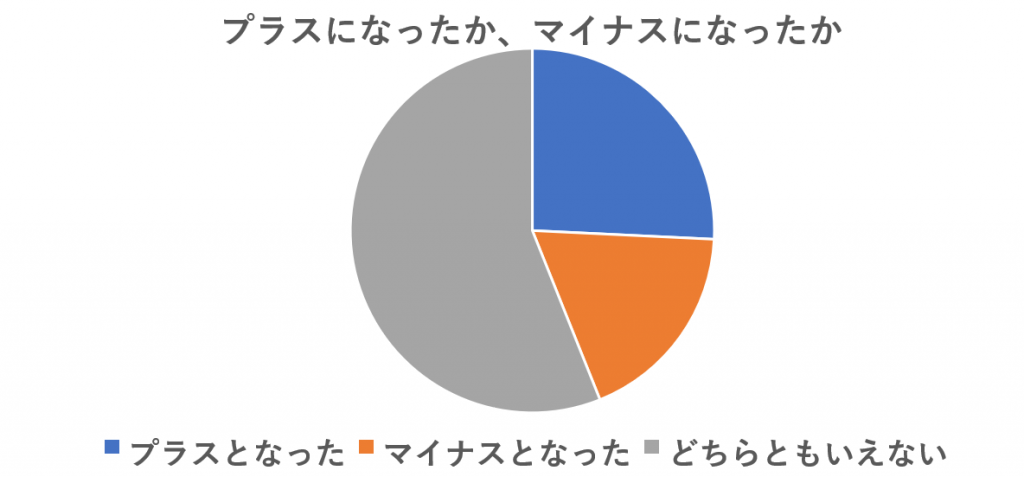

平野 コロナ禍でプラスになったこと、マイナスになったことのグラフ(下図)から、何か感じたことはありますか。杉田先生、いかがでしょう。

杉田 質問の内容から、本質的なところが少し見えにくいように思います。学習を個別化したほうが成績は上がるし、習熟度別に進めたほうが効率もいいしICTを活用した授業もやりやすい。やるべきことが明確になるし、教えることも明確になります。しかし、それでも学校の存在意義として、多様な考えをもつ人と人とが一緒に学習することの意味、価値観の異なる人と人がいっしょに生活することの意味を改めて考えたいと思います。

日本の伝統的な教育理念は、「知、徳、体」、つまり全人教育であり、「授業」だけでなく「生活」も教育の対象にしていることです。その点では、昨今の急激な学校スタイルの変化は、「欧米型の学力に変え、日本型をやめますか」と問われているようにも見えます。日本型をやめるということは、特別活動は必要なくなるということです。

学校教育の目的の一つは、平和で民主的な国家・地域の形成者の育成です。よき納税者を育てることもその一つですが、よき納税者の育成とは、ただお金を稼げるような知識や技能を身に付けさせるということではありません。多様な人と共に幸せに生活をしながら経済的活動もでき、弱者にも配慮して社会的活動もできる人たちの育成です。そういう人の集まりがいい国なんです。そのようなことを小社会とも言われる学校において、擬似的に体験させる教育が必要かどうかということです。いじめの未然防止のような問題が子供のなかで起きているとき、社会を改善する一つの擬似的体験として、みんなで話し合い、解決方法を決め、協働して解決できるようにするようなことを特別活動はしているのです。ともすると、個性重視と共生教育を二項対立に捉えがちです。みんなが自由きままに生きられたら迷惑でしかありません。しかし、個別重視が極端に進めば、多様性は認められるが、ばらばらになってしまいます。一方、集団重視で協調や連帯を強く言い過ぎると、言論の自由もない全体主義国家のようになりかねません。そのような中で、特別活動は、その両者を二項対立に捉えず、個々の考え方や生き方としての自由も認めつつ集団や社会の一員としての役割を果たして協働できる「平和で民主的な学校・学級社会の形成者の育成」をねらいとしているのです。

いじめを話題に取り上げるのは、諸刃の剣

平野 今、学校で問題になっているいじめや不登校の問題などは社会問題になっているにも関わらず、学校教育の中では、何が問題で、それを解決するためには何に力を入れればいいのかといったことが明確にならない。いじめの問題は起こるけれども、学校教育のなかで子供たちをどう育てていくかということが議論になることが少ないと感じています。学校現場では、「こんな時代だからこそ特別活動は大切だ」と訴える先生方が増えてきています。しかしながら、具体的な姿として現れてこないところに、私自身はジレンマを感じているところです。

脇田 ある学校の学級会のことを少しお話ししましょう。その学級会は、「最近、男子が女子の発表のときにニヤニヤ笑ったり、馬鹿にしたりしている。そんないい加減な態度はやめてほしい。こんな学級のままで卒業したくないので、みんなでこの問題を解決しよう」ということがテーマでした。この問題は、子供たちから解決しなくてはならないと生まれてきた問題でした。杉田先生のおっしゃる平和で民主的な形成者につながる話合いだったと思います。いじめ問題は、子供を変えないで、子供を鍛えないで、「いじめはやめよう」と言うばかりではだめなんです。集会活動を話し合えば、学級会だと思っている先生がいるかもしれませんが、子供の生活が何かということを私たちももう一度考え直さないといけないのではないでしょうか。

平野 いじめの話題を取り上げるのは、諸刃の剣です。一歩間違うとその子がつるし上げにあったり、やっている子をやり玉に上げたりするような危険性もはらんでおり、取り上げにくいと思うのですが、脇田先生がおっしゃっている学級会の中ではどうだったのですか。

脇田 この子供たちはこの議題の解決策を決めるときに、「笑った人の名前を紙に書いて報告する」ということは却下しているんです。お互いに注意し合おうとか、みんなのほうを見て話しを聞こうとか、子供たち相互で支え合おうとする方向で合意形成を図っていったのです。子供って案外そうなんですね。子供ってすごいなと思います。別の小学校の子供たちもやはり、問題のある友達を攻撃する方向には進みませんでした。子供たちを信じて任せることも大事なのかもしれません。

平野 今のような議題は、担任と子供たちの信頼関係ができているクラスでないとできないことだと思います。関係性が築けていないクラスでそのような議題を取り上げることは、とても危険性があると感じてしまいます。杉田先生は、このようないじめが議題にあがることについてはどう思われますか。

杉田 いじめのような人間関係などのデリケートな問題を取り上げられるかどうかは、特別活動がどれだけ機能し、学級・学校社会をどれだけ成熟させられているかどうかで決まります。今の学級会の形式重視や意見の出し合いと選択というパターン化は、一般化、定着化を促進しましたが、その点が後退したように思います。結果、自発的、自治的活動の範囲が狭められ、本当にリアルな問題は取り上げられにくくなったように思います。