ここまで育てておきたい小四の二学期【算数】

二学期に小四の子供をどのように伸ばしておけば、以降の指導がスムーズに進むのでしょうか。算数を専門とするベテランの先生方からアドバイスをいただきます。

目次

「知っている形に分割する」という「見方・考え方」を働かせることにつなげる

(宮崎県公立小学校教諭・中西 英)

算数の学習では「数学的な見方・考え方」を働かせることが大切です。そのような「見方・考え方」を子供たちが自然に働かせていくような授業改善に、ぜひ取り組んでほしいものです。

私は例えば、ユニバーサル・デザイン的な考え方を取り入れ、情報の一部を隠し、見るべきところを焦点化し、それを次第に拡張しながら「見方・考え方」を働かせていくような授業を提案したいと思います。

スモールステップで教室全体の理解を図る

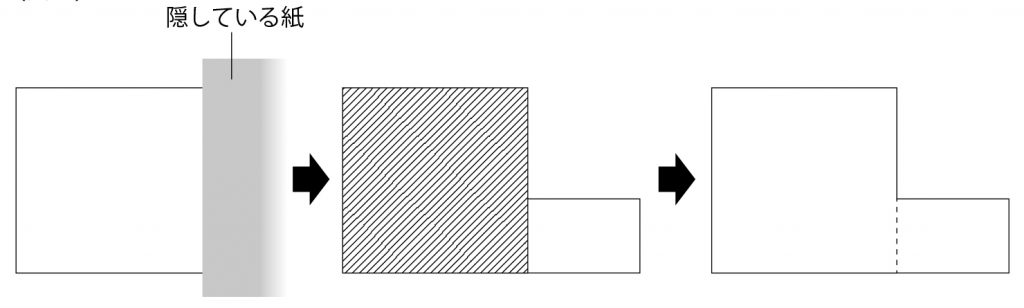

例えば、四年生の面積の学習の最後に、L字型の面積を求める問題があります。このL字型は長方形と正方形を合わせた複合図形なのですが、授業の最初にまず図形全体を模造紙で覆っておきます。そこから次第に模造紙をずらして、正方形の部分から見せるのです。

最初に正方形の一部が見えたら、子供たちは「長方形だ!」と言いますが、正方形が全部見えると「正方形だ!」と言います。ここで「正方形の面積はどうすれば求められる?」と問うと、「一辺×一辺」と子供たちは言うでしょう。ここで正方形の面積の復習が行えるわけですし、定着状況も確認できます。

次に正方形の部分につながっている長方の部分を見せていきます。そうすると、「長方形が出てきたよ!」と子供たちは言うのでここで長方形の面積の復習をします。

そうして全体が見えると、正方形と長方形が合体したL字型が見えるわけです(資料1参照)。

そこで「この形の面積が求められるかな?」と問います。

このように隠した状態から少しずつ見せていくことで、既習事項の確認ができます。さらに正方形、長方形と焦点化しながら、スモールステップで考えていくため、比較的定着の難しい問題なのですが、算数が苦手な子供でも考えやすくなるので、教室全体の理解を図ることができやすいと思います。

また、このスモールステップの学習過程自体が、「知っている形に分割する」という「見方・考え方」働かせることにつながっています。

なお、この「見方・考え方」は実は五年生の学習にもつながっており、「平行四辺形」や「台形」の面積を求めるときにも、「知っている形に分割してたせばよい」と考えていくときの基盤になるのです。