中学年の話合い活動 ~成功へのステップアッププラン~

中学年になると、徐々に子ども同士で話し合い、問題解決ができるようになってきます。ここでは、4つのステップで、子どもたちの話合いを充実させ、自ら問題解決する力をつけさせる指導方法を考えていきましょう。広島県庄原市立公立小学校教頭 川原陽子先生にお話を聞きました。

目次

ステップ1:本気で話し合える場をつくろう

まず、子どもたちがどれくらい話合い活動ができるか現状を知ることから始めます。例えば、「昼休みにみんなで遊べるレクリエーションを決める」という楽しい実践につなげるための話合い活動をして、子どもたちの現状を見てはいかがでしょう。一人ひとりの話合い活動の力が弱いようなら支援していきます。「みんなの意見を大事にできた」「新しいアイディアを創造できた」など、話合い活動のよさを実感できること、なにより、一人ひとりが「話し合ってよかった」と思えることが重要です。

学級経営では、「教室は間違いを生かす場所」という教師の姿勢を子どもたちに伝えるとともに、日常から子どもたちの発言を受け入れるようにし、本音で話し合える環境を整えていきます。

話合い活動の発達過程

【低学年】まずは、話合いに参加する

自分の意見を聞いてもらえた(受け入れてもらえた)。

自分の意見を実現できた。楽しかった。もっとよくできる。

友達の考えを受け入れることができた。

みんなで話し合って、みんなで活動できた。

楽しい!

【中学年】楽しいだけではなく、ねらいをもって活動した中で成長を実感する

話し合ってよかった。

みんなの意見を大事にできた。

新しいアイディアを創造できた。

自分が集団のために役立つことができた(自己有用感)。

見通しをもって話し合うことのよさを感じる。

【高学年】 実感を伴って相手の立場や考え方を理解する

クラブ活動・児童会活動・委員会活動・学校行事・学校全体

学校のリーダーとしてリーダーシップを発揮できた。

トライアル&チャレンジ

経験を積み重ね、課題解決の引き出しを増やしていく。

【中学校・高等学校】

ステップ2:話合い活動の基本パターンを知ろう

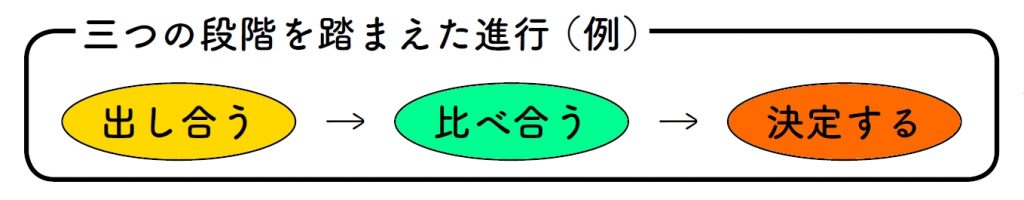

話合い活動には、いくつか基本パターンがあります。基本の一つは「意見を出し合う」→「比べ合う」→「決定する(まとめる)」という流れです。大事なポイントは、「なんのために話し合うのか」という目的で、目的に沿った話合いを進めていきます。話合いの話型の学習は、国語の時間と連携させます。

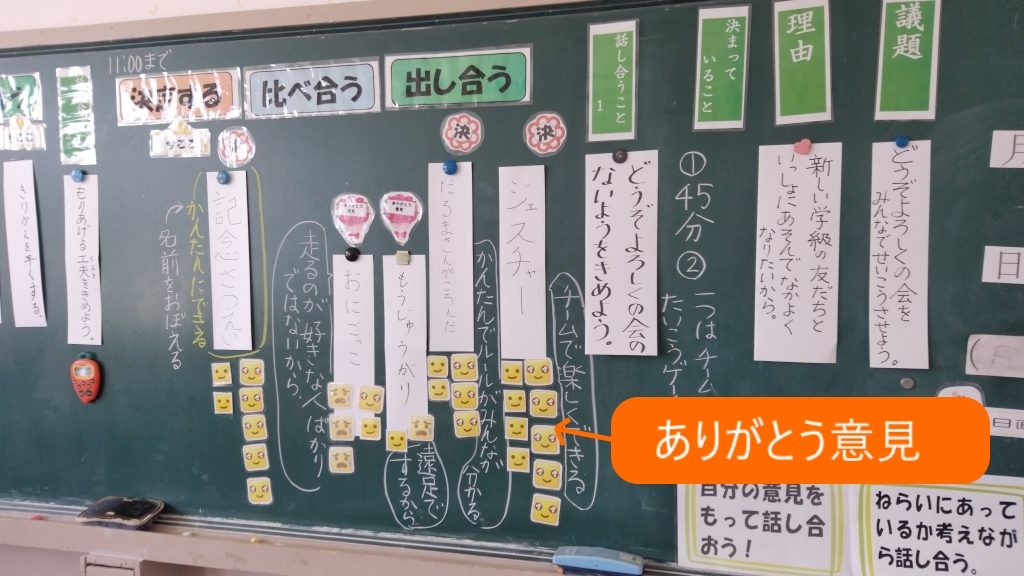

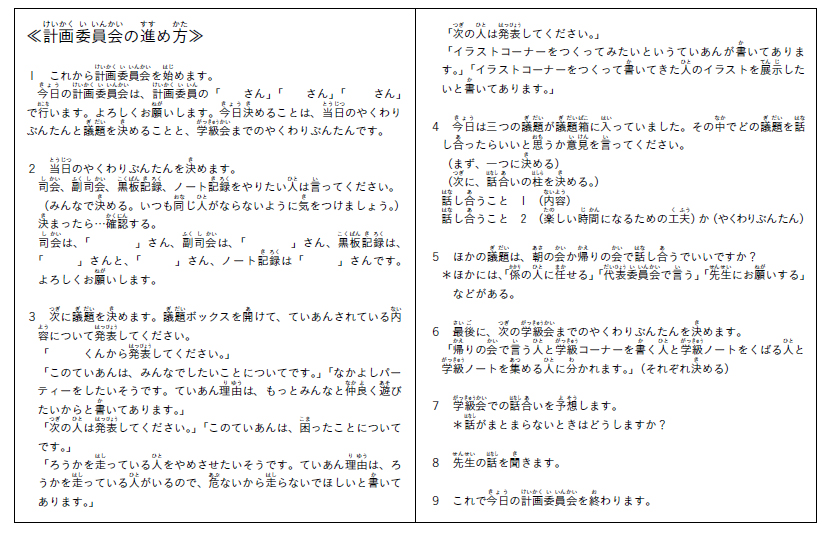

また、話合い活動をスムーズに進めるために、計画委員会(司会・ノート書記・黒板書記・タイムキーパーなど4~5人)を設け、計画委員会の子どもたちと教師との打ち合わせを行うことが重要です。

計画委員会では、当日の役割分担、議題の決定、話合いの内容、楽しい時間にするための工夫、話合い活動の流れをシミュレーションして、話合い活動の日に備えます。

また、学級ノートを配り、みんなの意見を事前に調査しておく場合もあります。計画委員会は、輪番制にして、教師の指導のもとに話合い活動が進められるようにします。そして、話合い活動の本番では、子どもが主役となり活動していきます。