自由進度学習は主体的・自立的に学ぶ力の育成がねらい 【「高校につながる英・数・国」の授業づくり #32】

前回は、自由進度学習の実践研究校である広島県尾道市立高西中学校の藤井秀行教諭に数学における自由進度学習の単元の具体について聞きました。今回はそれを踏まえ、自由進度学習による数学の単元づくりの考え方などについて話を伺います。

藤井秀行教諭

目次

自己決定・自己判断できる、自立した学習者を育てたい

まず藤井教諭は、自由進度学習は教科の特性によってアプローチの仕方が異なると話した上で、自由進度学習を行う意味について次のように話します。

「自由進度学習は、一人一人の子供が自分のペースに合わせて学習を進められるようにするものですから、教科の特性によって取り組み方や準備の仕方は異なります。例えば本校の理科であれば、環境にアプローチをしていて、理科室の中にたくさん実験道具を準備しており、いつでも子供たちが触って取り組めるようにしています。

それに対し、数学は抽象的な概念を扱う教科なので同様にはできません。ですから、私は前回紹介したように事前に単元のワークシートを作っておいて、一人一人が自分のペースに合わせて学習を進められるようにしています。一人一人が自分で進められるよう、ワークシート自体も比較的簡単な問題で構成しており、8割程度の子供たちが自力で解けるように問題を設定しています。

では、何のために自由進度で学ぶかというと、学ぶ責任を子供自身に委ねることによって、主体的・自立的に学ぶ力の育成、しっかりとした知識の定着ということが大きなねらいだと思います。ですから、教えてもらうことで授業が進んでいくのではなく、自ら授業を進めていくことが大事です。

実は、私は自由進度学習に取り組む前も、自分で勝手に『自由選択学習』と名付けた授業を行っていました。これは授業の最初10〜15分程度で、その学習内容についてざっと解説をして、後半は生徒自身が進めるという授業スタイルで、単元の構成上計算問題が重なる時期には、このスタイルを取ることが多くありました。こうした方法を取り入れていたのも、主体的・自立的に学ぶ力を育成したいからです。

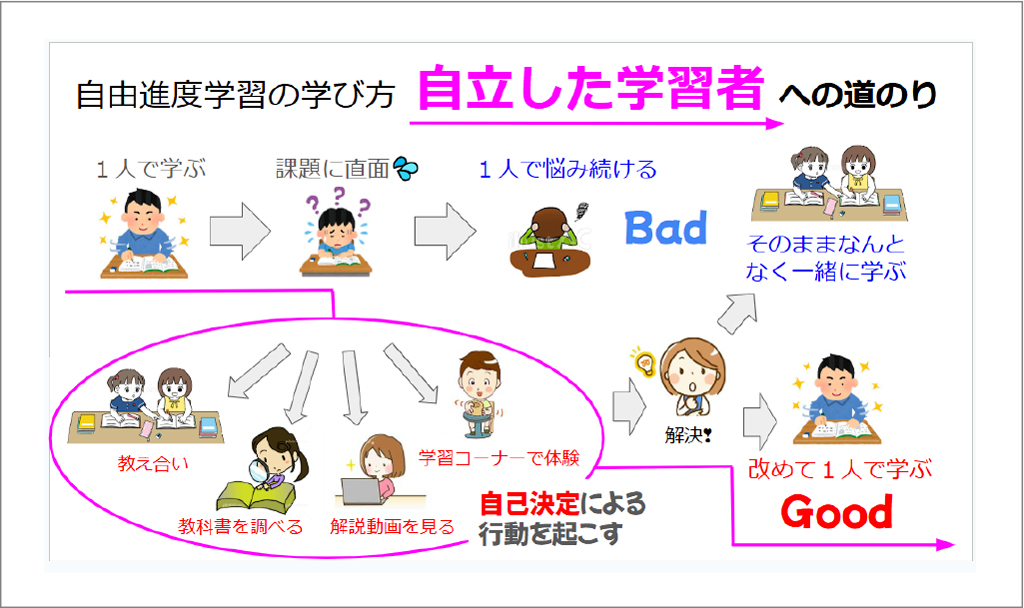

私はこの自由進度の授業を通して、自己決定・自己判断できる、自立した学習者を育てたいと思っています。自分で考えて、自分に合った課題を自己選択して、必要に応じて他者との協働を求めて課題解決に向かう自立した学習者になってほしいのです。生きる力というと、ちょっと言いすぎかもしれませんが、そんな学び方を身に付けてほしいのです。

大人でもそうでしょう。私たち教員も職員室で自分の仕事を黙々とやりながら、必要に応じて連携をしたり、分からないところがあると聞いたりしながら、自分の仕事を仕上げていきます。そんな姿を見ていると、大人の仕事も子供の自立的な学びも同じだと思います。子供たちが自分の力を高めるためにやらなければならないことがある。しかし、1人だけでは解決がむずかしかったら他者の力を借りる。SOSを出すなら出す。それで解決できたら、また自分の課題に取り組む。その繰り返しです。

そういった学びをやろうとしたら、全員を椅子に縛り付けた一斉型の授業で進めることはできないということをずっと感じてきました。だから、自由進度学習を行っているのです」

「自由進度学習を行うことで、子供たちに学力が付くの?」

しかし、現実には多くの先生は自由進度学習を導入することに躊躇する傾向がありますが、そのむずかしさに理解を示しつつ藤井教諭は次のように話します。

「あくまで私見なのですが、中学校の学習には高校入試が絡むので、おそらく多くの先生は『自由進度学習を行うことで、子供たちに学力が付くの?』ということが不安、あるいは疑問なのではないでしょうか。実際に、本校に視察に来られた先生の中には、そのようなことを口にされる先生も少なくありません。そのため、ある程度はしっかり教えて、入試で点を取れるようにしていかなければならないというところがあるのだと思います(この問いに対する回答を次回紹介)。

また、時間割の問題もあります。全教科を教える小学校の先生の場合は、教科ごとの時間調整がしやすいため、『ここでしっかり子供に任せて時間を取って、後で調整しよう』ということが可能でしょう。しかし教科担任であり、講師の先生や ALTなど、教科ごとの時間の調整がむずかしい中学校では、時間割の制限も多いのが現実です。

加えて、学習内容の抽象度も上がってくるために、自立的な学びを支えるための環境の一部である、具体物の準備もむずかしくなってきます。実際に、自由進度学習の先進校である小学校に行くと、多様な具体物が準備されていて、操作しながら体験を通して考えられるようになっています。

そのような体験を通した学びは、数学では限定されるところもある分、私は(前回、紹介したように)生徒同士が関わりの中で協働的に学べるような環境づくりにフォーカスして授業をつくっています。もちろん、まずは個で学ぶことが大事だと思いますが、その中で『分からない』『困った』という状況になったときに、どうするか考えることで『自己決定』が起きるのです。そこで友達に聞いてもいいし、先生に聞いてもいい、資料を調べてもいいのですが、そこで壁を取っ払って『困ったんだったら、自分の考えるように動いてごらん』と自由に動けるようにしておいてあげれば、自然に協働的に学ぼうとします。

そのように、個でおのおのの進度で学びながら、必要に応じて協働的に学び、また個に戻る。そのような指導をしっかりしておくことが必要です(資料参照)。気を付けておきたいのは、自由に動いていいのは、課題を解決するための手段であり、目的ではないということです。ここを間違えると、ただ仲のよい友達のところに行くことが目的となってしまい、自立した学習者の姿には近付けません」

【資料】