絵は名詞で表せるとは限らない|常識を疑い自分だけの答えを〈前編〉

この連載では、『13歳からのアート思考』著者の末永幸歩先生の取組から、みん教読者の先生に知ってほしいアート思考のエッセンスをお届けしています。今回は、「令和6年度愛知県造形教育研究会総会及び第59回愛知県造形教育研究協議会」で造形教育に携わる教師に向けて行われた講演の内容を、<前編><後編>に渡ってお届けします。

目次

講義の概要

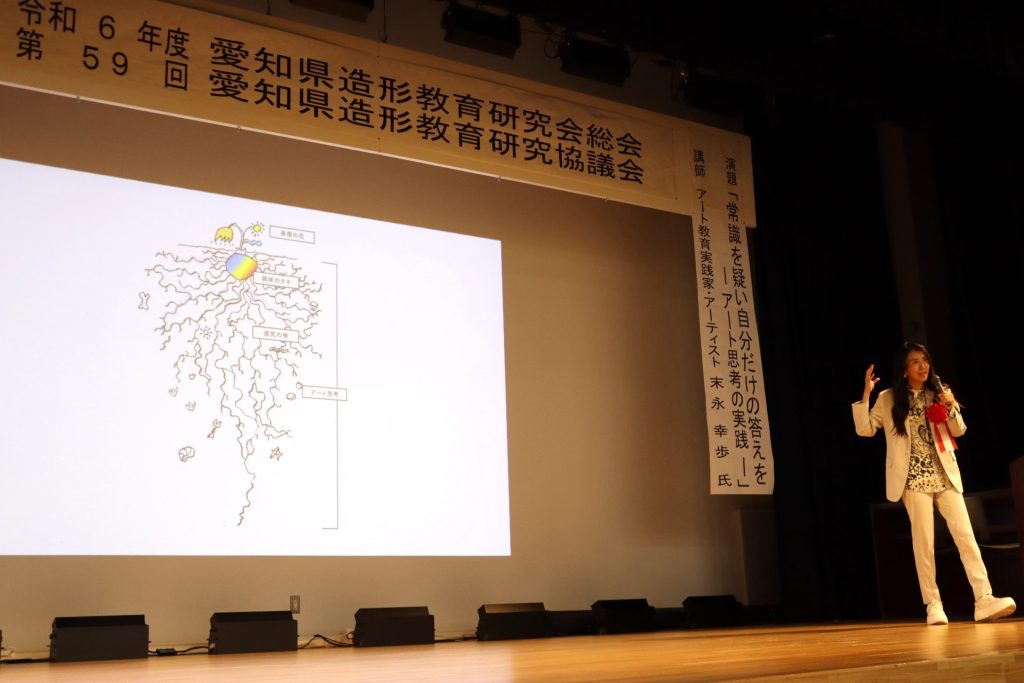

今回の末永幸歩先生の講演は、「常識を疑い自分だけの答えをーアート思考の実践」と題し、令和6年度愛知県造形教育研究会総会及び第59回愛知県造形教育研究協議会にて、造形教育に携わる教師230名以上の参加者という規模で開催されました(2024年8月21日)。

紙の上に見えている絵=アートではない

講演は、参加者の先生が絵を描くことからスタートしました。

15秒でする2種類のお絵かき

末永先生は、参加者にA4判用紙(白紙)に筆記用具で絵を描くことをうながします。時間は15秒、題材は自由。参加者は思い思いに絵を描きます。

さらに、もう1枚の白紙の用紙に絵を描いてもらいます。今度は「15秒間、全力で速く腕を振る」ことを伝えます。その後、参加者同士ペアになり、前半の絵と後半の絵を比べてその違いを考えます。

「前半は名詞で言い表せるものを描かれたのではないでしょうか。後半にしたのは腕を速く振るという行為です。名詞に対して動詞で絵を描きました。私たちが画面に向かうとき名詞で言い表せるもの、形ある物を描かなくてはいけないという思いにとらわれているのではないかと思います。

一方、体を通して何かを動かし、結果として何かが表れる。これも表現の1つの形だということになります。私たちは、絵を描くことをとってもまだまだ思い込みやこだわりがあるのではないかと思います」と末永先生は解説します。

4歳の娘に教えられたこと

ここで末永先生は、4歳になるお嬢さんと公園に出かけ、絵を描いていたときのエピソードを紹介します。お嬢さんは、赤の絵の具一色で、ただただ画面を塗りつぶしていました。普段は、いろいろな色を使って、人の顔を描いたり、公園の絵を描いたりするのに、「今日はどうしたのだろう」と、末永先生は不思議に思ったそうです。お嬢さんの様子を見ていると「お掃除、お掃除」と、ブツブツつぶやいている。そこで、末永先生は、お嬢さんは絵を描いていたわけではなく、洗剤(赤い絵の具)をモップ(筆)に付けて、真っ白な床(画用紙)を掃除していたと理解しました。赤い絵の具で塗りつぶすことができれば、掃除が完了ということで終わりです。このとき、末永先生は、「彼女の可能性を狭めていたのではないか」とハッとされたそうです。お嬢さんが残した形も1つの表現だということです。

「お掃除お掃除」とつぶやきながら描くお嬢さん。

アートを植物にたとえる

「タンポポを思い浮かべてください」と末永先生は参加者に呼びかけます。「みなさんは、黄色い小さい花を思い浮かべられたのではないでしょうか。もしそうだという方は、それはタンポポのほんの一部に過ぎません。地面の下をのぞくと、長い根が生えています。その長さは1mにも及ぶのです」と末永先生は、アートを植物にたとえて説明します。

「地面の上に花が咲いていて、これがアートにおける作品です。私たちがアートについて考えるとき、つい地面の上ばかりを見てしまいがちです。作品が丁寧に作られているか、完成度が高くできあがっているか、他の人とは違うユニークなものが表現されているかなどを考えることは、すべて地面の上の花を見ていることになります。地面の下にはその人がもつ興味や疑問のタネがあり、そのタネから無数の根が探究によって伸びています。アートという植物は、作品と根とタネという3つの部分からできています。そして、作品以上に大部分を占めているのは、探究の根を張り巡らされていく部分だと思います」(末永先生)。

「アートにとって大事なのは、自分の興味から探究の根を張り巡らせること。そして、それは美術だけではなく、すべての学びの基礎になるもので、自分の人生を自分の足で歩むことにつながる」と、末永先生は訴えかけます。