筑波大学附属小・白坂先生の学年別国語ノート指導|3つの機能を活かして学力アップ!

みなさんは、子供たちへのノート指導を、どのように行っていますか? 指導を行う中で、「黒板をしっかり写しておきなさい!」と、板書を写すことのみに力が注がれてはいないでしょうか。 今回は、筑波大学附属小学校の国語科教諭・白坂洋一先生 の「ノート指導」について紹介します。「ノート選び」一つをとっても、学年によって、その内容は異なります。ぜひ、参考にしてみてください。

執筆/筑波大学附属小学校教諭 白坂洋一

しらさかよういち 筑波大学附属小学校国語科教諭。鹿児島県出身。鹿児島県公立小学校教諭を経て、現職。学校図書国語教科書編集委員。『例解学習漢字辞典[第九版]』(小学館)編集委員。著書に『子どもを読書好きにするために親ができること』(小学館)『子どもの思考が動き出す 国語授業4つの発問 』(東洋館出版)など多数。

目次

はじめに

ノートには3つの機能があります。それは、①「練習」②「記録」③「思考」です。

①練習……子供たちは、練習しながら記録していく

②記録……子供たちは、記録しながら考えをまとめていく

③思考……子供たちは、思考しながら考えを深めていく

⇒そうして、考えの足跡を残すことで、ふり返りが具体的なものとなっていきます。

こうした3つの機能がかかわりあって、ノートは充実した学習の軌跡となります。ノートは、子供自身による表現と評価の場であるといえるでしょう。

では、ノート指導のポイントはどこにあるのでしょうか。学年別に紹介していきます。

低学年のノート指導は「練習」と「記録」を重視

◎練習

低学年、特に入門期のノート指導では、まず、文字指導による「練習」としての機能を活かしてノートを使用することが多くあります。

1年生は入学後一年間で、ひらがな・カタカナ・漢字を学習します。学習の際には、教師が字形と筆順を板書で示し、ノートを使って繰り返し練習することが多いのではないでしょうか。

◎記録

また、低学年では、「記録」としての機能を生かしてノートを使用することが多くあります。

授業の板書をノートに記録することです。授業の中で子供たちが何をどう学んでいるのかをリアルに映し出しているのが、ノートだといえるでしょう。

ポイントとしては、授業づくりと大きく関連してきますが、次の点に気を付けて進めるのがよいでしょう。

①授業の課題となる問い

②課題を考えるための叙述の取り出しや図式化などの思考活動

③課題に対する自分の考え

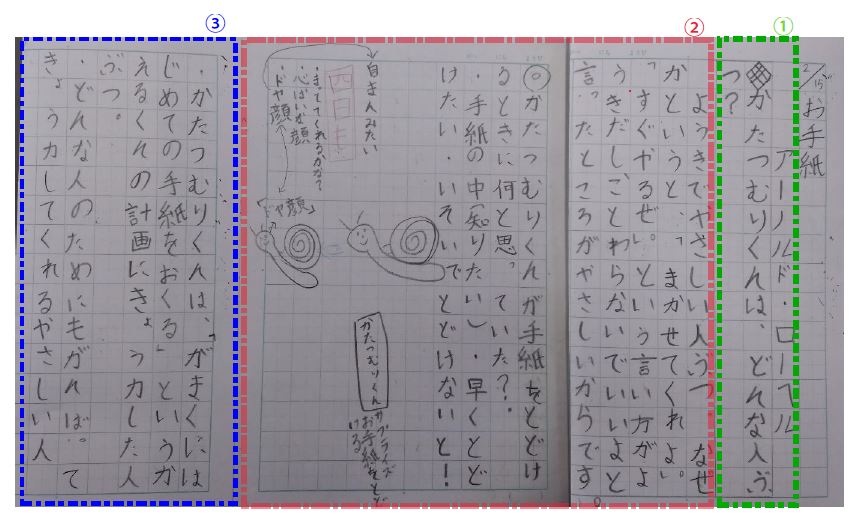

次に示すのは、物語「お手紙」(作/アーノルド・ローベル)の授業で、2年生がまとめたノートです。

①基本的にノートは見開きで使用します。ノート右側に授業の課題「かたつむりくんはどんな人ぶつ?」が示されています。

②ノート中央部には、叙述の取り出し、思考活動が示されます。ここではかたつむりくんの人物像に着目して読んでいます。

③ノートの左側には、本時のまとめとして、課題に対する自分の考えをまとめます。

ノートのマス目を段階的にグレードアップしよう

まず、入門期におけるノート選びは、ひらがなやカタカナの練習という観点から、6マスノートから始めるとよいでしょう。マス目や罫線が書かれていることで、文字指導の際、練習効率も高まります。

2冊目以降は、板書等の「記録」という観点から、8マスのノートが適しています。マス目や文字の量、大きさから見ても適当といえるでしょう。

入門期のノート指導において、行とマスをとらえることは、最も重要なポイントになるといえます。

・入門期におけるノート選び……ひらがなやカタカナの練習という観点から、6マスノートから始めるとよい

・2冊目以降のノート選び………板書等の「記録」という観点から、8マスのノートがよい

入門期でなくとも、ノート指導の際に、私たち教師は、「○行目、○マス目に~を書きましょう」といった指示をすることが多くあります。子供たちに、行とマスをしっかりととらえさせることができなければ、子供たちのノートもバラバラなものになってしまいます。そうなると思考を共有化することも難しくなります。行とマスをとらえさせることは大切なのです。

では、どのようにして行とマスをとらえさせるのがよいのでしょうか。簡単なゲームでとらえさせる方法があります。

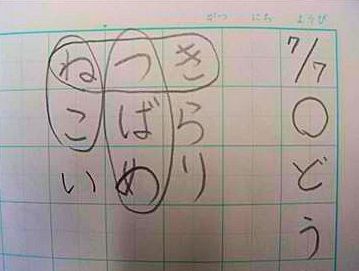

例えば、

「3行目1マス目にひらがなの『き』を書きましょう」と指示をします。次に、ランダムでよいので、次々とひらがなを書く行とマスを指示していきます。

そうすると、右の写真のようにビンゴのような形にひらがなが並ぶことになります。

そこで、次のように発問します。「どんな動物の名前がかくれんぼしていますか」。

子供たちと印を付けながら確認をして、自然に行とマスをとらえさせていくことができます。

この方法は入門期だけでなく、2年生の場合であれば、カタカナで行うとよいでしょう。3年生以上であれば、漢字で行うことで熟語探し、高学年では四字熟語探しなどの活動を行うことができます。

ノートに日付を書く習慣を付けよう

入門期だけでなく、高学年のノート指導でも、日付と教材名、本時の課題(めあて)を書くことは、意識付けさせておきたいポイントです。

日付を書くことで、「○月○日のノートを見てごらん」と以前に学習した内容をふり返ることが容易になります。

はじめは教師が子供たちのノートのマスに合わせて板書し、空欄は○印で「ここは空けるよ」と指示するなどして、真似ることからはじめるとよいでしょう。この頃から、適所に空欄があることで、ノートは見やすくなることを子供たちに意識させたいですね。