小2算数「一学期のつまずきポイントサポート術」

長文の音読でつっかえたり、数の合成・分解が苦手だったり……。一学期の国語・算数で、二年生が「つまずきやすいポイント」を取り上げ、克服するための指導ポイントやアイデアを、スペシャリストの先生が紹介します。

執筆/特別支援教育アドバイザー・山田 充

やまだみつる 特別支援教育士スーパーバイザー・特別支援教育士資格認定協会理事。37年間教員を務めた後、広島県廿日市市教育員会特別支援教育アドバイザーとして活躍。著書に『学びにくい子への「国語・算数」つまずきサポート』(明治図書出版)など多数。

目次

見逃さず、ていねいに「つまずき」を解消!

二年生の一学期は、漢字の学習やくり下がりの引き算など、難しい学習が少しずつ増え、それに伴い、つまずきやすいポイントも増えてくるので、見逃さず、ていねいな指導が大切です。低学年は、学力の基礎をつくる大切な時期です。学習への苦手意識を生まないように、楽しくつまずきを解消したいですね。そこで今回は、二年生が一学期につまずきやすいポイントを取り上げ、楽しみながら克服するための指導ポイントやアイデアを紹介します。

【算数】つまずきポイント①「くり下がりのあるひき算が苦手」

たし算では、つまずくことが少なかった子供たちも、ひき算の授業では、つまずいてしまう様子が見られます。その場合、「くり下がりのあるひき算」に加え、「くり上がりのあるたし算」も、苦手という子が多いようです。その要因は、基本的には数概念が育っていないことが考えられます。そのことから「数の増減のイメージがもちにくいこと」が根本にあります。くり下がりのあるひき算の場合、「隣から借りてくるという手順の説明」を行いながら、「くり下がってひいていく」という、数の増減のイメージをしっかりつかむ支援が必要です。

指導ポイント

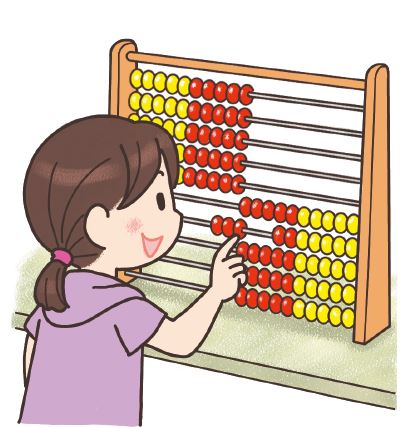

「百玉そろばん」を活用し計算を可視化する

くり下がりのあるひき算だけでなく、計算そのものを視覚化するために、「数え棒」や「数のブロック」などを使用します。これらは、位置の移動や見やすい場所の配置など、子供たちの能力に規制される部分があり、学習困難な子供たちにとっては、操作自体からつまずいてしまうことがあります。そのような場合、「百玉そろばん」(上図)を使用します。色が「5のまとめ」で塗りわけられているものが有効です。

例えば、百玉そろばんで、「16ひく8」のような計算を行う場合、「6から8は取れないから、上段の10から8を取って2ね。それに、残っている6を合わせて計算すると、8残るね」というように教えます。桁が固定されていてバラバラにならないので、子供たちは数字の移動だけに専念でき、概念化しやすいでしょう。