学習指導要領のポイント③『深い学び』のキーワードはコレ!【動画】

【トモ先生の算数チャンネル】第4回

小学校の算数の授業づくりをお手伝いする『トモ先生の算数チャンネル』。全3回で「学習指導要領 解説」をコンパクトにまとめた「ちょこっと学習指導要領」のコーナー、今回は、『深い学び』を目指すためのキーワードについて、髙橋朋彦先生と確認していきましょう!

このシリーズでは、小学校高学年の算数を専門とする髙橋朋彦先生が、小ネタや道具に頼らずに、基本を大切にした質の高い授業づくりができるアイデアをお届けしていきます。

目次

『深い学び』って何だろう?

学習指導要領の重要テーマに、主体的・対話的で深い学びがありますが、そもそも『深い学び』とは何なのでしょうか!?

私はよくわかりませんでした。一生懸命勉強することなのか、ひたすら学習し続けることなのか⋯? いろいろ考えましたが、考えれば考えるほど悩んでしまいました。

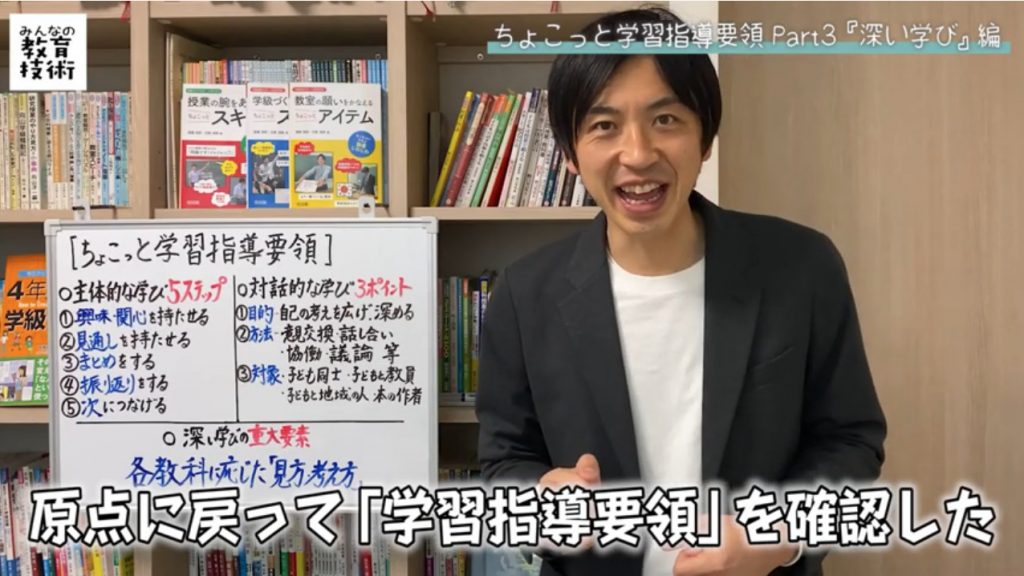

そこで、原点に戻り学習指導要領を確認しました。

ちょこっと学習指導要領 Part3『深い学び』の重大要素

学習指導要領における『深い学び』を確認してみましょう。

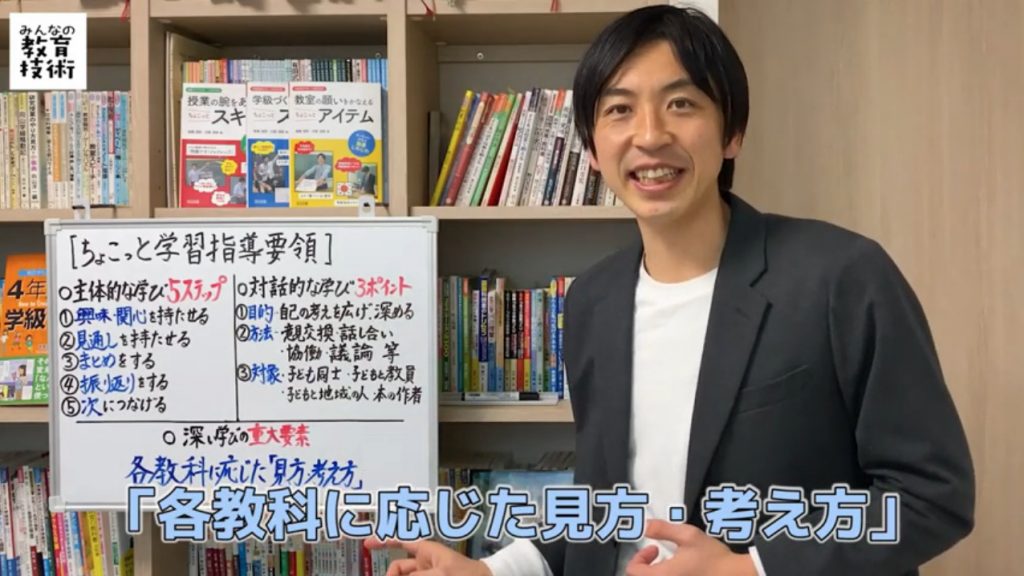

「習得・活用・探究という学びの過程の中で、各教科等の特質に応じた『見方・考え方』を働かせながら、知識を相互に関連付けてより深く理解したり、情報を精査して考えを形成したり、問題を見いだして解決策を考えたり、思いや考えを基に創造したりすることに向かう『深い学び』が実現できているか。」

文部科学省資料「新しい学習指導要領の考え方―中央教育審議会における議論から改訂そして実施へ―」より

ここで、「各教科等の特質に応じた『見方・考え方』」というキーワードに着目すると、『深い学び』を、実際の授業でどのように目指していくのかが見えてきます。

算数であれば「単位量いくつ分か?」「面積あたりいくつか?」というようなことが浮かびます。

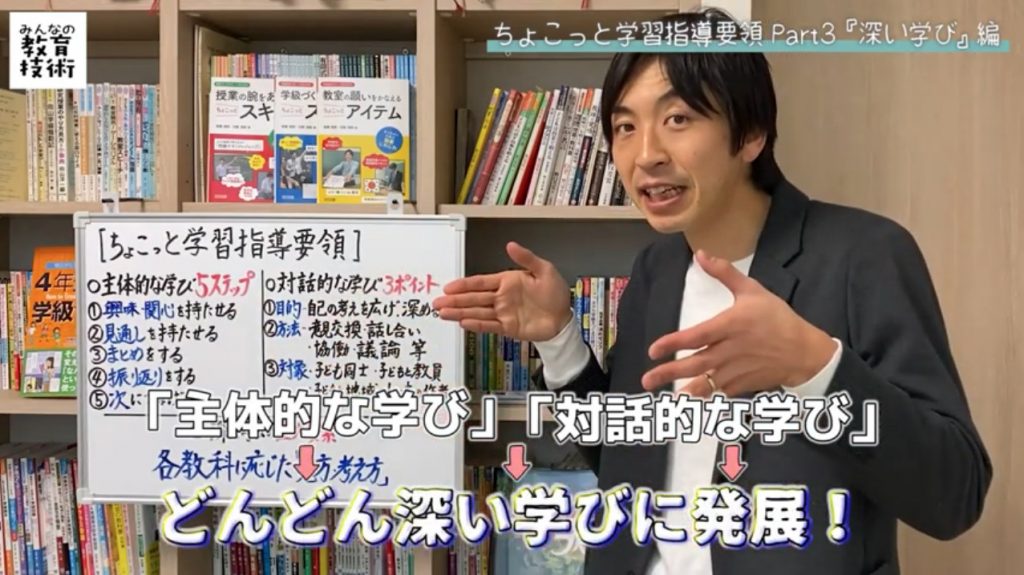

そして、この各教科に応じた見方・考え方を『主体的な学び』に活かしたり、『対話的な学び』に活かしたりすることで、『主体的な学び』『対話的な学び』が相互に『深い学び』へと発展していくのです。

編集部記:『主体的な学び』『対話的な学び』については、シリーズの過去配信分をあわせてお読みください(下記リンク参照)。

これらをどのように取り入れていくのか、次回からは具体的な授業づくりについてご紹介していきますので、楽しみにしていてください。