学年末「教室・職員室」整理整頓のコツ

1年間たまりにたまった資料や荷物、機器、道具などを、年度納めのこの時期にすっきりと片付けたいもの。教室、職員室それぞれの「片付けポイント」について、詳しく紹介していきます。

目次

教室編

教室グッズ、文房具類

文房具は事務室に

便利だからといって、教室にのりやボールペン、はさみなど文房具類を三つも四つもため込んでしまうことがあります。この機会にすべて事務室に戻しましょう。必要であれば取りに行けばよいことです(埼玉県公立小学校・戸田 克)。

見える文房具収納

増えてしまった「細かくて数のある文房具」は、100均ショップなどで手に入る「磁石付きカン(写真)」にまとめて、スチール机の引き出しなどに貼り付けてすっきりさせます。何が入っているか一目で分かり、引き出し内のスペースを圧迫しません(埼玉県公立小学校教諭・大橋和浩)

記名しながら片付ける

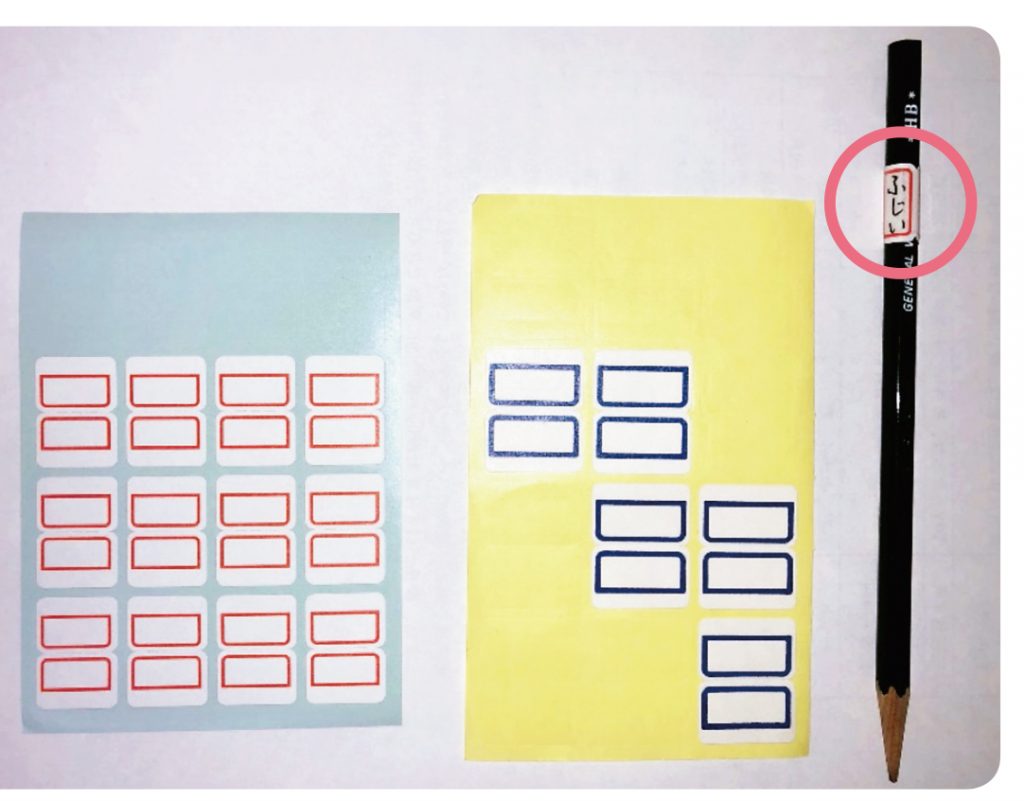

子供に貸し出す(貸し出す可能性のあるものも含む)文房具や学用品には、この機会に記名しながら片付けます。自分の記名に抵抗がある場合は「先生」と書きます。インデックスシールに記名したものの上から、セロハンテープで補強すると、名前が消えることがありません。次年度以降、教師の道具の紛失が防げるのと同時に、子供たちに記名の大切さを教えることにもなります(埼玉県公立小学校主幹教諭・藤井隆光)。

プリント類

不要なプリント類の処理

コピー用紙(印刷紙)の空き箱を「シュレッダー用(赤ペンで書く)」と「リサイクル用(黒ペンで書く)」とに分けて、サイズ別に教室に用意します。不要になった紙は、随時この箱に入れていきます。その都度、リサイクル用に紐で束ねたり、シュレッダーにかけたりするのではなく、1か所にまとめることで、手間が減り、紙の散乱や大切なプリントの紛失も防げます。溶解処分用に業者へ出す学校は、「シュレッダー用」の箱をそのまま引き取ってもらうこともできます。いずれにせよ、個人情報の取り扱いには十分気を付けましょう(埼玉県公立小学校主幹教諭・藤井隆光)。

立つ鳥跡を濁さず!壁に画びょうを残さない

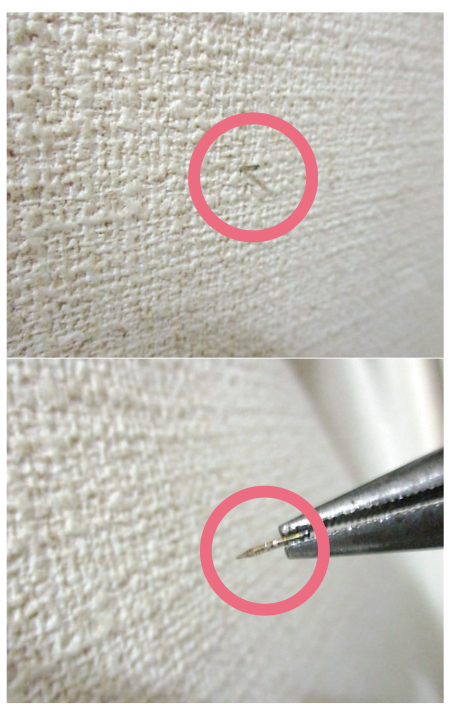

壁に画びょうの針だけ残っていることがあります。ぞうきんでこすったり、軍手をはめて壁全面を触れたりして、何か引っかかりがあれば、画びょうの針です。ラジオペンチ(先が細くなっているペンチ)を使えば容易に抜くことができます。

まだ使える画びょうを掲示板の端にたくさん刺したまま、教室を引き渡す教師を見かけます。次に教室を使う教師は、それを抜く作業が増えます。掲示板には何も残さず、すっきりさせた状態で引き継ぎたいですね(戸田/藤井)。