小5算数「角柱と円柱」指導アイデア

執筆/東京都公立小学校教諭・横須賀咲子

編集委員/文部科学省教科調査官・笠井健一、東京都公立小学校校長・長谷豊

目次

本時のねらいと評価規準

本時の位置 3/5時間

ねらい

角柱の構成要素に着目して、展開図の描き方を考える。

評価規準

角柱の構成要素や位置関係に着目して、展開図の描き方を考えている。(数学的な考え方)

本時の学習のねらい①

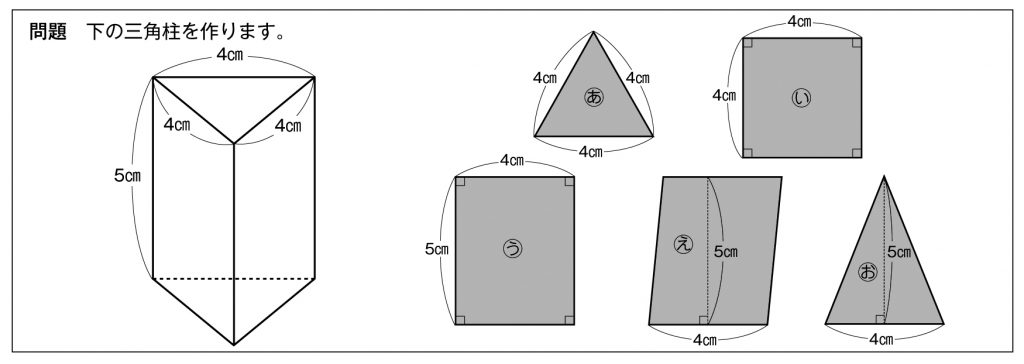

どの面がいくつ必要でしょう。

どの面がいくつ必要ですか?

底面は一辺4㎝の正三角形だから、「あ」が必要です。

底面は向かい合って2つあるから「あ」が2枚です。

見取図を見ると、あとは長方形と平行四辺形かな?

柱体の側面は、すべて長方形です。

高さが5㎝の三角柱だから、長方形の縦は5㎝です。横は、底面の三角形の一辺と重なるから、4㎝です。

側面は3つ必要です。底面が正三角形だから、3つとも同じ「う」です。

本時の学習のねらい②

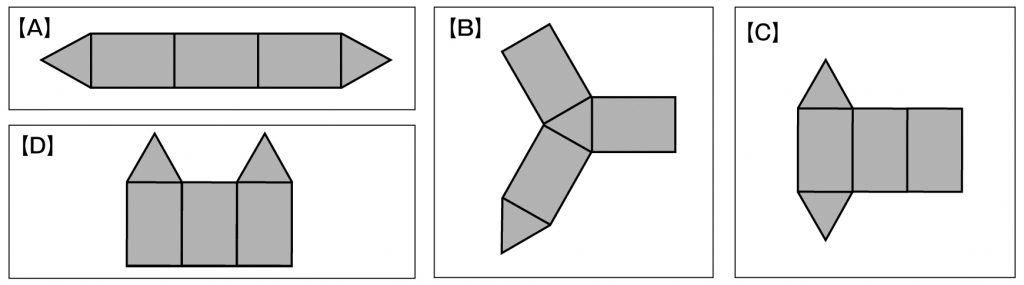

展開図になるように、面を付けましょう。

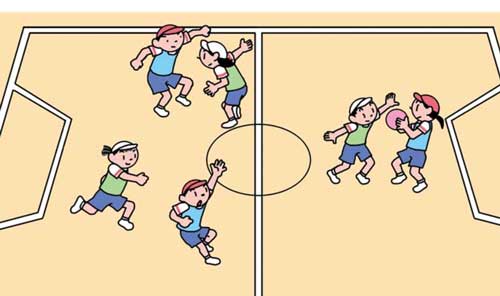

自力解決の様子

実際に「あ」2枚、「う」3枚を使って、自力解決を図ります。

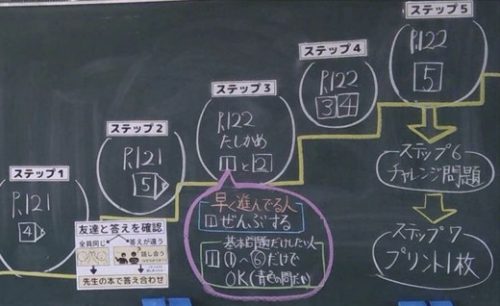

学び合いの計画

イラスト/横井智美

『教育技術 小五小六』 2020年3月号より