小一・小二算数「積み残しゼロ」のスペシャル指導

コロナ禍でも、学習の積み残しなく、次学年へ引き継ぐためには、どこに重点をおいてどんな指導をすればよいのでしょうか。ここでは、小一「くり上がりのあるたし算」「くり下がりのあるひき算」、小二「九九」を扱う算数の指導のポイントを紹介します。

執筆/富山県公立小学校教諭・前田正秀

目次

一年生

学年のまとめの時期になりました。その学年で学習した内容をしっかりと定着させ、積み残しなく、次の学年へと送り出したいものです。

だからといって、ドリルやプリントばかりしていては、算数嫌いの子供になってしまうかもしれません。ゲーム性のある活動を取り入れながら、楽しく復習していきたいものです。本稿では、ちょっとした隙間時間にできる、楽しい活動を紹介します。どれも、準備のいらない活動ばかりなので、気軽にお試しください。

たし算・ひき算

一年生で積み残しやすい単元のナンバーワンは、なんといっても「くり上がりのあるたし算」「くり下がりのあるひき算」でしょう。計算力を高めるには、繰り返し練習するほかありませんが、練習ばかりしていては嫌になる子供も出てきます。目先を変えながら、楽しく練習させることがポイントです。

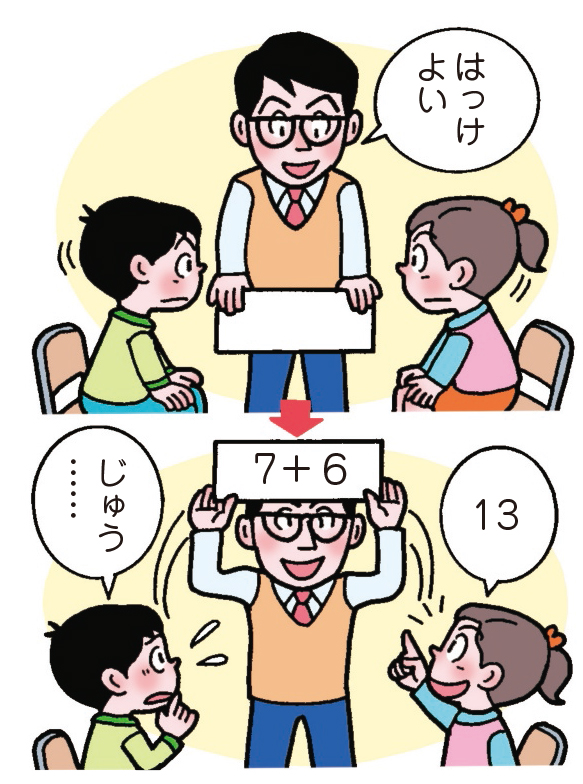

はっけよい、たし算相撲

進め方

- 子供二人が向かい合う。

- 行司(教師)が「はっけよい」のかけ声とともに、計算カードを見せる。

- 早く答えたほうの勝ち。

単に計算の答えを素早く答える活動なのですが、「ひがぁしぃ、○○海〜」「にぃしぃ、〇〇山〜」「はっけよい」と、相撲っぽく演出するだけで、子供は盛り上がります。個人戦だけでなく、列ごとにチームをつくって勝ち星を競い合っても面白いでしょう。

ここでは、たし算相撲を紹介しましたが、ひき算でも同様に行えます。

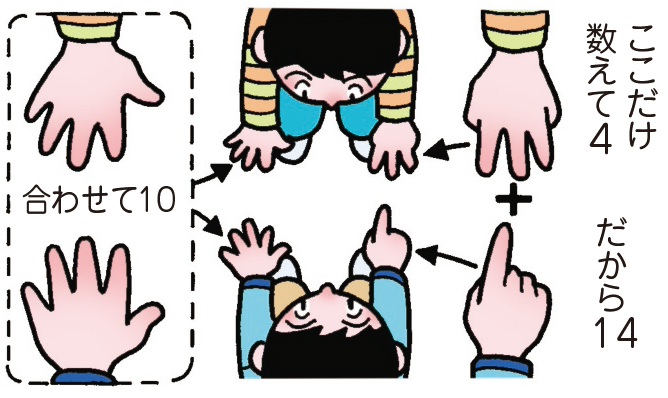

指を教具に、たし算じゃんけん

進め方

- 子供二人が向かい合う。

- 「じゃんけんぽん」のかけ声で、お互いに好きな本数(6〜9本の間)で指を出す。

- 二人が出した指の合計を言う(例えば、6本と8本なら「14」)。

- 先に答えを言ったほうの勝ち。

指を使って視覚的に理解できます。指は5本ずつ10本のまとまりになっているので、優れた教具なのです。時間を制限して、何人に勝てるかを競い合うのもよいでしょう。多く勝とうとする中でさまざまな工夫が生まれます。

例えば、ずっと9を出し続ける子が出てくるかもしれません。相手の指だけ見て、その本数から1ひけば、答えが分かるからです。

相手が7本出したなら、そこから1ひいて6。答えは16になるというわけです。

また、少ないほうの手の指だけを数える子も出てくるかもしれません。必ず6以上の数を出すので、片方の手はパーになっています。二人のパーを合わせると10になるので、少ないほうの手の指だけ数えれば、答えが分かるというわけです。

こうした工夫を取り上げて紹介すれば、数の感覚が磨かれます。

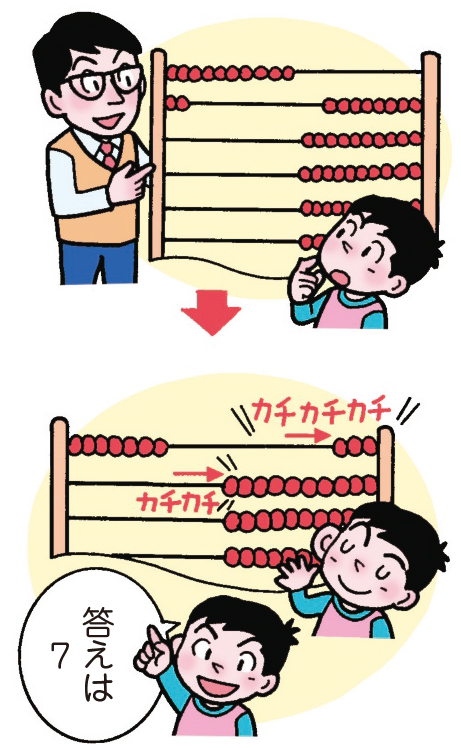

目を閉じて、超能力計算

教室に教師用の百玉そろばんがあるなら、使わない手はありません。

進め方

- 教師が、玉を12個左に寄せる。

- 子供たちは目を閉じる。

- 教師が「カチッカチッ」と音を立てながら、玉を5個右に戻す。

「せーの」で目を閉じたまま、答えを言う。 - 目を開けて、答えを確かめる。

例えば、「12ひく5」なら、教師が玉を12個左に寄せた後、子供に目を閉じさせます。教師が「カチッカチッ」と音を立てながら、玉を5個右に戻します。子供には音を聞きながら計算させ、「せーの」で目を閉じたまま答えを言わせます。目を開けて、答えを確かめた子供からは、歓声が上がります。子供にとっては、目を閉じたまま答えを当てるのが、まるで超能力のように思えるのです。

計算が苦手な子には、「カチッカチッ」という音に合わせ、心の中で「11、10、9……」と数えるように助言するとよいでしょう。計算が得意な子には、音の数を数えさせ、12からひくように助言します。その子に応じた方法で練習することができます。