小3理科「じしゃくのふしぎをしらべよう②」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・山田和樹

編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、福岡県公立小学校校長・藤井創一

目次

単元のねらい

磁石を身の回りの物に近付けたときの様子に着目して、それらを比較しながら、磁石の性質について調べる活動を通して、それらについての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に差異点や共通点を基に、問題を見いだす力や主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

単元の流れ(総時数8時間)

一次 磁石の性質を調べる(4時間)

① 身の回りの物に磁石を近付けて、磁石に引き付けられる物と引き付けられない物を調べる

② 磁石と鉄の間を空けたり、間に物を入れたりしても、引き付ける力は働くのか調べる

③ 磁石のよく引き付けられるところを調べる

④ 磁石の異極は引き合い、同極は退け合うことを調べる

単元デザインのポイント

磁石を身の回りの物に近付けて、引き付けられる物と引き付けられない物を比較しながら磁石の性質を調べる活動を通して、磁石の性質への興味・関心を高めます。その後、引き付けられる物の素材の差異点や共通点、磁石の同極どうしや異極どうしを近付けたときの手応えなど、体験から生まれる疑問や不思議さを調べることで、主体的に問題解決しようとする態度を養います。

見方

質的・実体的なメガネで見てみよう

質的: 磁石に引き付けられる物と引き付けられない物の違いは、素材の違いによる。

実体的: 磁石は、物との間を空けても引き付ける力が働いている。

考え方

磁石に引き付けられる物と引き付けられない物の素材の違いや、磁石に同極・異極を近付けたときの関係を「比較して」考える。

二次 磁石の働きを調べる(2時間)

①② 磁石に引き付けられた鉄を調べる

三次 磁石の性質を利用したおもちゃ作り(2時間)

子供たちの意識が、磁石の「極」に向かう活動を仕組もう

① 掲示をするために使う丸磁石。一度は子供たちも触った経験があると思います。丸磁石をつなげようとすると、「クルン」とひっくり返る場面に遭遇した子供も多いのではないでしょうか。そんな日常で起こっている事象の「なぜ?」「どういうこと?」という疑問を取り上げましょう。

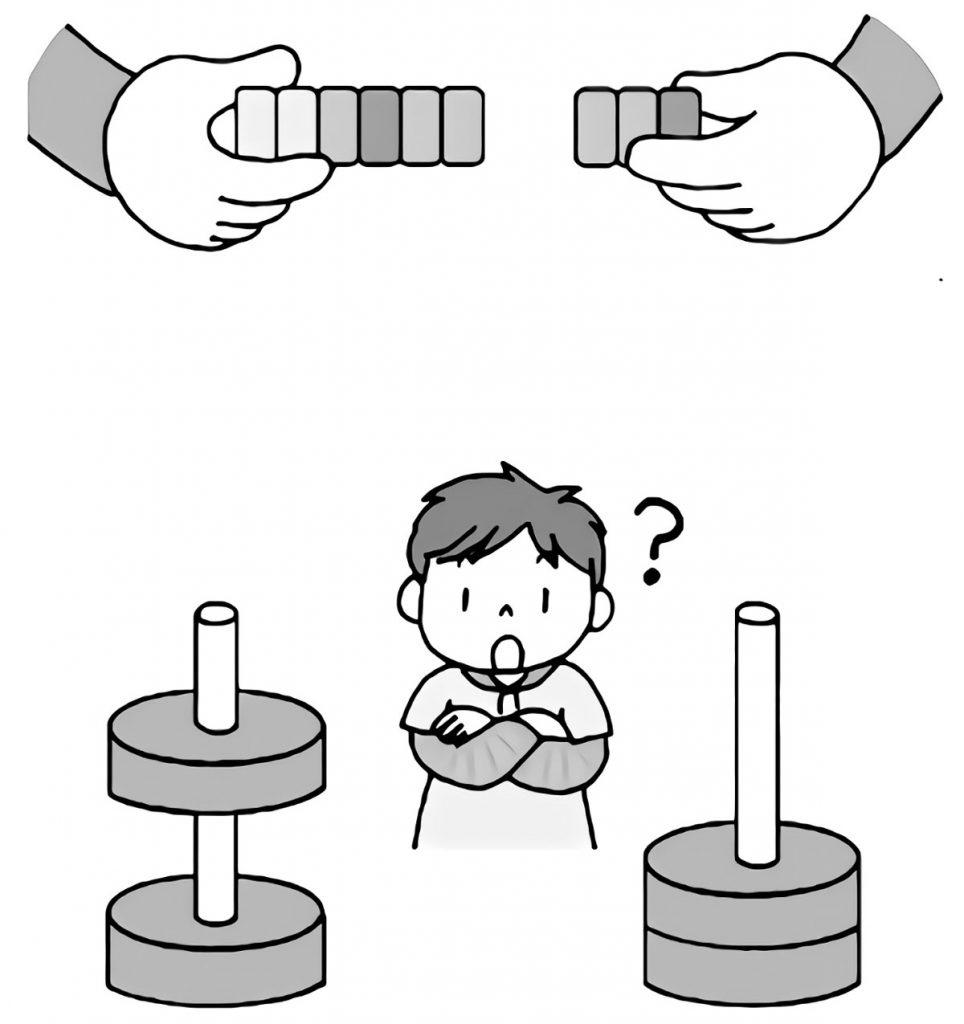

② 2つのドーナツ型磁石を棒に通し、台の上に置いてみましょう。2 つの磁石がピタッと引き付け合う様子と、退け合って片方が宙に浮く様子を見ることができます。宙に浮いた磁石を指で押してみると「跳ね返される感じ」を体感でき、磁力を実感することができます。「磁石が引き付け合うときと引き付けないときがあるのはなぜだろう?」「ほかの磁石も同じようなことが起こるのかな?」など、子供たちが問題を見いだすことができます。

③ 磁石には「引き付け合う向き」と「引き付けない向き」があるのではないかという予想をすることができれば、「前時までに使っている棒磁石でも同じようなことが起こるのか?」という発問から、極がはっきりとわかる棒磁石を使うことで、極の性質調べへと問題がつながります。

活動アイデア

磁石が鉄を引き付けることを理解した後、ここでは、もう一つの性質である「極」について調べます。鉄がたくさん付くところ・付かないところから「極の存在(両端にN極・S極がある)」を、その極どうしを近付けることで「極の性質(同極は反発し、異極は引き合う)」を見付けられるように、子供の活動を仕組みます。その活動のなかで、共通点・差異点を基に、問題を見いだす力や主体的に問題を解決しようとする態度が育成されます。

授業の展開例(一次 第4時)

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小三小四』2020年3月号より