小4理科「星や月(2) 星や月の動き」指導アイデア

執筆/福岡県公立小学校教諭・江口活

編集委員/文部科学省教科調査官・鳴川哲也、福岡県公立小学校校長・田村嘉浩

小3 国語科「ちいちゃんのかげおくり」全時間の板書&指導アイデア

目次

単元のねらい

「月の動き」「星の動き」では月や星の位置の変化や時間の経過に着目し、それらを関係付けて、月の見え方や星の位置の変化を調べる。これらの活動を通して、月や星の時間の経過に伴う見え方についての理解を図り、観察、実験などに関する技能を身に付けるとともに、主に既習の内容や生活経験を基に、根拠のある予想や仮説を発想する力や、主体的に問題解決しようとする態度を育成する。

単元の流れ(総時数 11時間)

月の動き(6時間)

一次 半月の動きを調べる。(3時間)

① 月の動きについて話し合う。

② 半月の位置を観察し、記録する。

【課外】 午後6時頃と7時頃の月の位置を観察する。

③ 半月の動きをまとめる。

二次 満月の動きをまとめる 。 (2時間)

① 満月の動きについて話し合う。

② 満月の動きをまとめる。

三次 月全体の動きをまとめる。(1時間)

星の動き(5時間)

一次 星の並び方や動きを調べる。(5時間)

① オリオン座の写真を見て気付いたことを話し合う。

② オリオン座の探し方や記録のしかたを確認する。

【課外】 午後7時頃と9時頃のオリオン座の星の位置と並び方を観察する。

③ オリオン座について分かったことをまとめる。

④ 情報機器を使って星の動きを調べる。

⑤ 星の動きについてまとめる。

単元デザインのポイント

毎日空を見上げればそこにある月や星座。その不思議さに触れると同時に、その見え方を共有する難しさを実感する単元でもあります。時間と空間を関連付けて考え、確かな理解につなげるためにも、まずは道具の使い方や記録のしかたが一人ひとりに身に付いているか、常に意識しておきましょう。

見方 時間的・空間的な見方

「時間的・空間的な見方」というメガネで見てみよう!

・月は日によって見える形が変わって見える。1 日のうちでも時刻によって見える位置が変わる。

・星の集まりは、1 日のうちでも時刻によって、並び方は変わらないが、見える位置が変わる。

考え方

・月の位置の変化と時間の経過を「関係付けて」考える。

・月の形の変化と時間の経過を「関係付けて」考える。

・星座の位置の変化と時間の経過を「関係付けて」考える。

「月の動き」単元の導入はこうしよう!

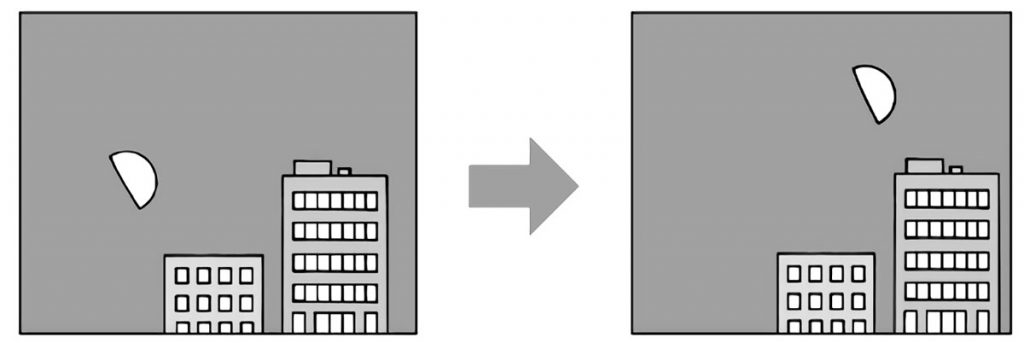

2枚の写真は時刻を変えて同じ場所で撮影した月の写真です。2枚の写真を見て気付いたことはありますか?

月の位置が変わっているように見えるよ。太陽の時も変わっていたな。

この日の月の形は同じだけれど、違う日だと形はどうなるのかな?

導入のポイント

●「 本物の月を見たい!」と思わせることが大切です。 月にまつわる話などを紹介することも考えられます。

● 同じ場所で撮影していることに気付けるように、写真のなかの景色にも目を向けさせましょう。

● 三年生の「太陽の動きと地面の様子」で学習した内容を教室に掲示しておくことで、月の位置の変化と時間の経過とを関連付けて考えることができます。

授業の展開例

「月の動き」の学習を想起しながら学習できるようにしていれば、時間の経過と星の見え方の変化を関係付けることができ、根拠のある予想を発想する力の育成につながります。

本単元では、子供一人ひとりの星を観察する場所が違っているために、結果にずれが生じやすくなります。星を観察する技能習熟のための手立てと、結果を共有するための教師の支援が欠かせません。

【自然事象へのかかわり】

時間が経つと星が動いているように見えるね。

星座が動いているのかな。星の並び方は変わらないのかな。

【問題】

時間が経つと、星座の位置や星の並び方は変わるだろうか。

【予想】

時間が経つと星座の位置は変わる。なぜなら、月は時間が経つと見える位置が変わったから。星の並び方はどうだろう。

【解決方法の立案】

- 実際に夜空の星を見て観察する。

- パソコンや本で調べる。

【観察、実験】

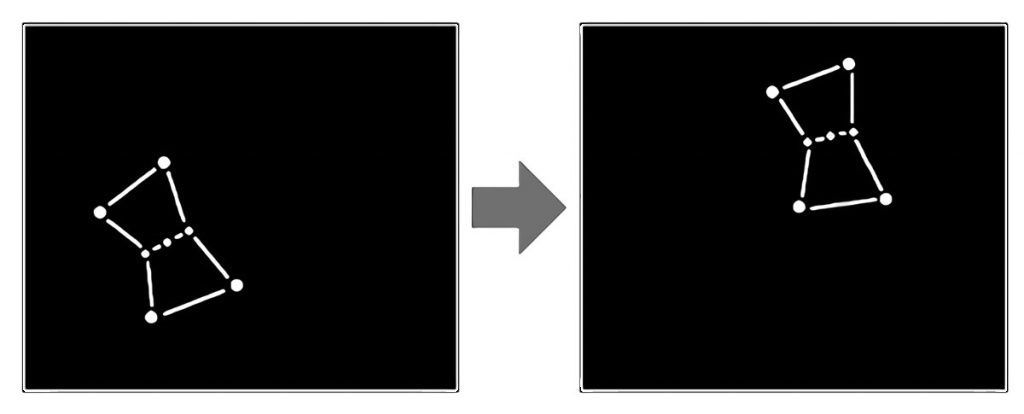

時間の経過に伴う星座の位置や星の並び方に着目して観察する。

自宅での夜間の観察(※保護者と一緒に)

【結果】

- 1時間ごとに調べた結果、星座の位置は変わった。

- オリオン座は夜の7時は南東だったけれど、少しずつ南のほうに動いていった。並び方はずっと変わらなかった。

【考察】

時間が経つと星座の位置は変わる。星の並び方は変わらない。

【結論】

時間が経つと星座の位置は変わる。星の並び方は変わらない。オリオン座は東から南、南から西へ動く。

指導のポイント

イラスト/たなかあさこ、横井智美

『教育技術 小三小四』2020年1月号より