小3道徳「おせち料理を知っていますか?」指導アイデア

執筆/東北学院大学文学部教授・佐藤正寿

監修/山形県公立小学校校長・佐藤幸司

目次

伝統行事を扱う意義

日本には、伝統的な年中行事がいくつもあり、季節ごとに子供たちも経験しています。ただ、それらの行事の由来や意義については未知という子も多いと思われます。

特に年末年始の行事については、学校が休業中ということもあり、「なぜ、このような行事をするようになったか」という点まで考える機会は、それほど多くはありません。

その点で、年末年始の行事を道徳の授業で積極的に扱うことは意義があります。子供たちも毎年経験しているだけに、日本の伝統や文化について興味を示すことでしょう。

「おせち料理」の何を扱うのか

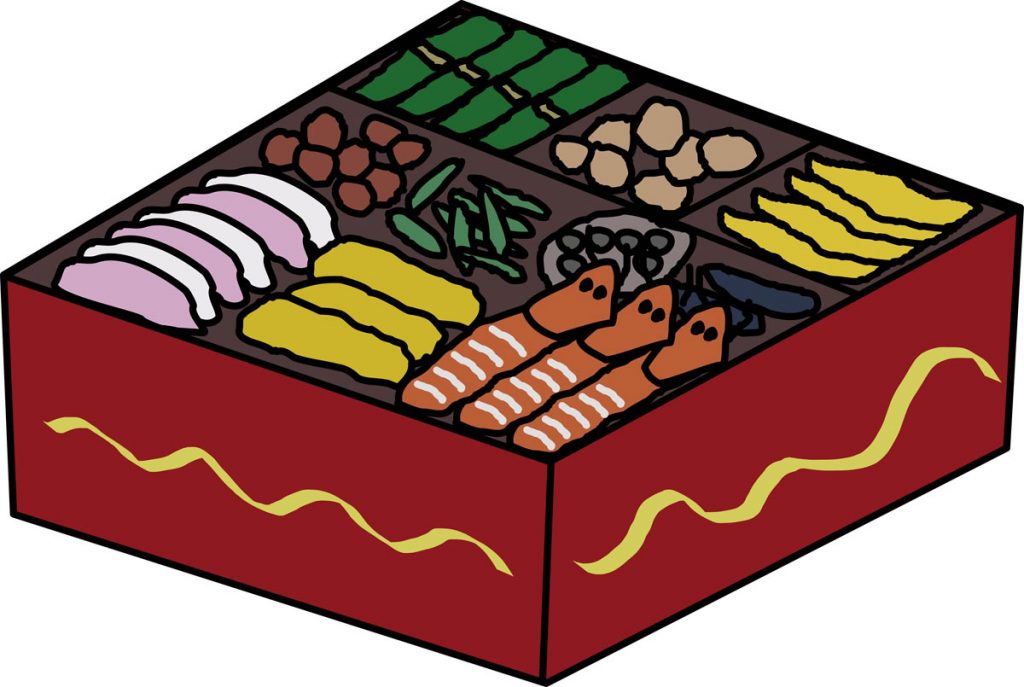

今回、対象にするのは、「おせち料理」です。もともと、おせち料理は「御節料理」という漢字から分かるとおり、季節の変わり目に神様にお供えした料理です。今ではお正月料理だけを指します。江戸時代から広まり、現在のように重箱に詰めるようになったのは、明治時代からと言われています。

現在でも、正月には多くの家庭でおせち料理が食べられており、子供たちにとっては身近なものと言えます。ただ、おせち料理の種類や歴史を教えるだけなら、何も道徳の授業で取り上げる必要はありません。

■料理の一つ一つに意味や願いが込められていること

■それらは古くから伝わる日本人の知恵であること

■おせち料理だけではなく、お正月行事にも、それぞれ人々の願いが込められていること

このような内容を授業で考えることにより、子供たちの関心は広がります。