小4社会「江戸切子作りの盛んな江東区」指導アイデア

執筆/東京都公立小学校教諭・大下尚子

編集委員/文部科学省教科調査官・小倉勝登、東京都教育庁指導部義務教育指導課・秋田博昭

目次

目標

江戸切子づくりの盛んな東京都江東区の様子について、都内における位置や自然環境、人々の活動や産業の歴史的背景、人々の協力関係などに着目して、地図帳や各種の資料で調べ、白地図などにまとめることを通して、江東区の特色を考え、人々が協力し、特色あるまちづくりや観光などの産業の発展に努めていることを理解できるようにする。

学習の流れ(10時間扱い)

問題をつくる(2時間)

○東京都の伝統工芸品にはどのようなものがあるかを調べる。

○江戸切子の写真(実物)や資料を基に、疑問に思ったことについて話し合い、学習問題をつくる。

学習問題

江東区では、いつからどのようにして江戸切子が作られ、受け継がれてきたのだろう。

追究する(5時間)

○江戸切子は、どこでどのように作られているのか調べる。

○江戸切子は、いつ頃から作られるようになったのか調べる。

○江戸切子を作る職人の工夫や努力、思いや願いを調べる。

○江戸切子に携わる人々(江東区、職人、販売者など)の協力の様子を調べ、関係図にまとめる。

まとめる(3時間)

○江戸切子に携わる人々(江東区、職人、販売者など)が協力している理由を話し合う。

○調べたことを白地図にまとめ、伝統的な技術を生かした地場産業が盛んな地域である江東区の特色を考える。

導入の工夫

江戸切子のことを紹介している新聞記事などから読み取ったことを基に話し合うことで、江戸切子の歴史や人々の取り組みの様子などに関心をもち、主体的に追究できるようにする。

問題をつくる(1、2 / 10時間)

東京都の伝統工芸品の写真(実物)や資料から読み取ったことを基に、疑問に思ったことについて話し合う。

第2時

※第1時では、東京都の伝統工芸品にはどのようなものがあるのかを学習する。

これらの資料を見て、どのようなことを感じたのか話し合ってみましょう。

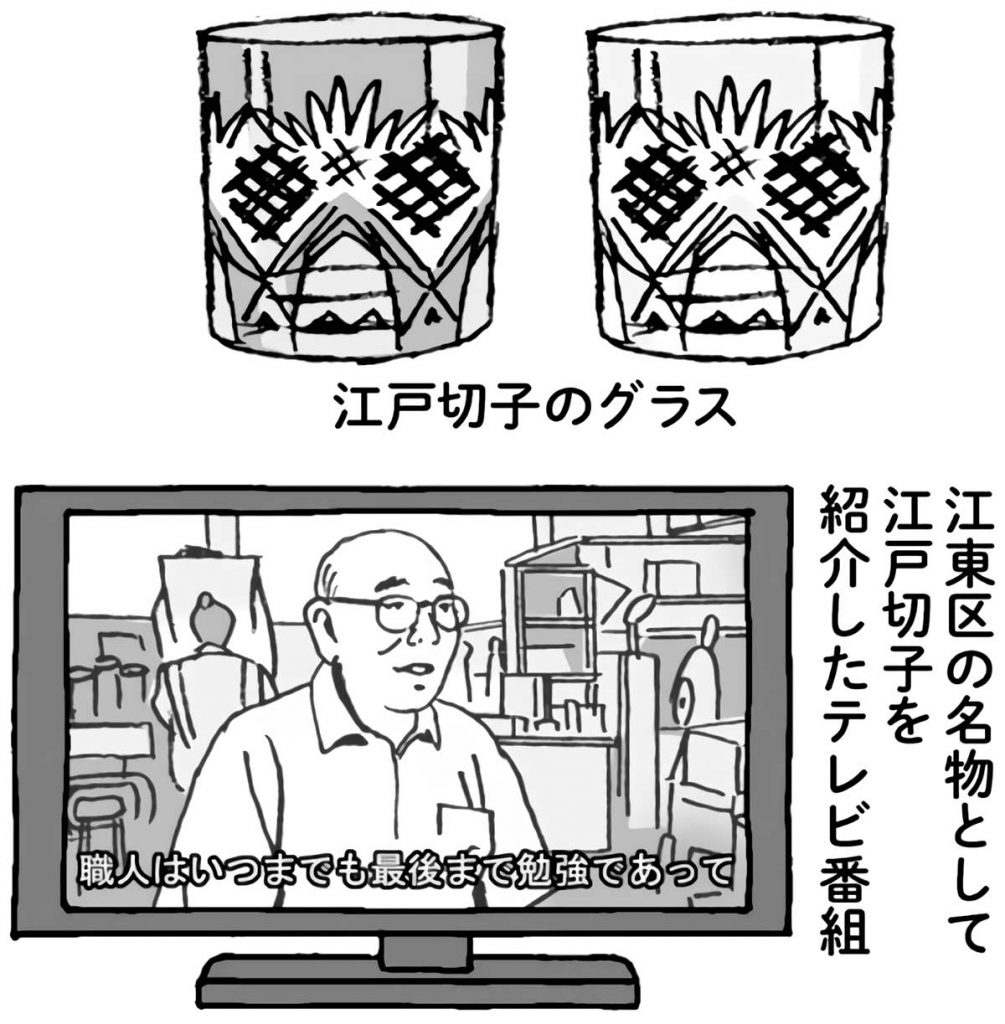

グラスの模様がとてもきれいですね。だれが、どうやって作っているのかな。

江東区の名物になっているのですね。いつくらいから作られているのかな。どうして名物になったのかな。

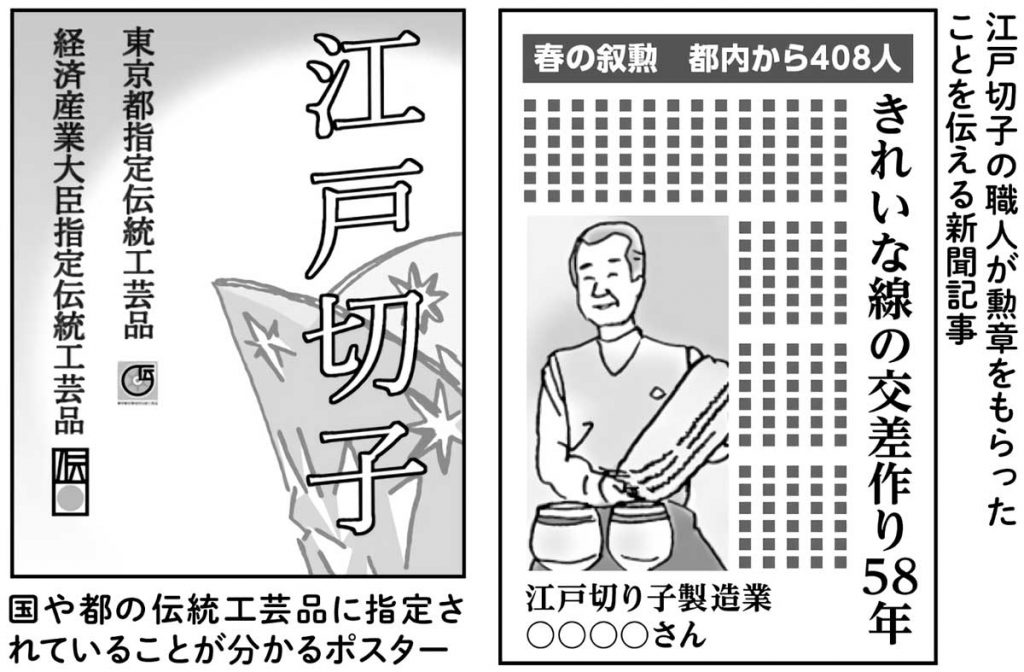

職人さんが勲章をもらっているのですね。江戸切子の職人さんは何人いるのかな。話を聞いてみたいな。

58年も江戸切子を作り続けているんだね。どうして続けることができたのかな。苦労したことはないのかな。

学習問題

江東区では、いつからどのようにして江戸切子が作られ、受け継がれてきたのだろう。

まとめる(8、9、10 / 10時間)

調べたことを基に話し合ったり、白地図に整理したりして、伝統的な技術を生かした地場産業が盛んな地域である江東区の特色をまとめる。

対話的な学びの工夫(8・9時間)

イラスト/横井智美、佐藤雅枝 協力/江戸切子協同組合

『教育技術 小三小四』2019年12月号より