安心・安全な場所を保障するリスタートマニュアル①「最初の3日間 指導のポイント」

例年とは違う今年の夏休み。夏休み明けの学級リスタートは、どんなところに注意しながら行うべきでしょうか? 3部構成で、それぞれ経験豊かな教員が指南します。

ここでは「学級経営」に視点を当てておおくりします。

執筆/新潟大学附属長岡小学校教諭・畠山明大

目次

自販機から見える学級経営

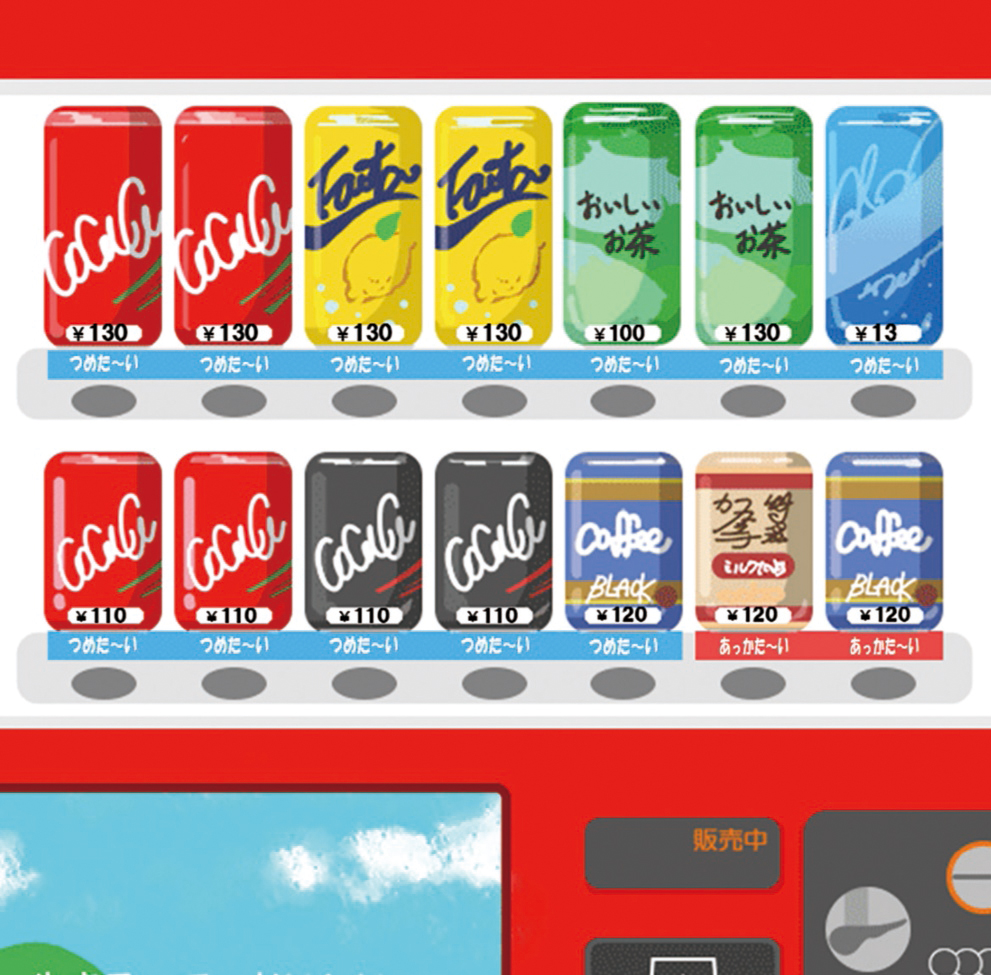

突然ですが、下にある自動販売機を見て、「おかしいな」と思うところを探してください。

いかがでしょうか。極端に安価な飲み物にはすぐに気付きます。そして同じお茶なのに値段が違うことにも気付いたことでしょう。

自動販売機の傷やへこみ、故障などの大きな変化はすぐに分かります。それは学級経営も同じです。教師は学級全体を俯瞰して、落ち着きがない、雰囲気が悪いことを容易に感じ取ります。そして、安価な飲み物や他と比べて値段がおかしい飲み物のように、明らかに表情が暗い子や落ち着きがない子など、いわゆる「目立つ子」も見付けます。

学級経営を自動販売機で例えるのはおかしいかもしれませんが、構造は一緒です。学級経営は言葉の通り、「学級」を一つのまとまりとして経営することです。そして、「集団」や「チーム」という言葉がよく使用されるように、「全体」というイメージが強いものです。一方で、構成員である子供たち一人ひとりを「個」として見ることも疎かにできません。自動販売機全体も見つつ、その中の飲み物もよく見るということです。つまり、「全体」と「個」の両方を見てこその学級経営です。

「個を見る」の誤解

では、「一人ひとりの子供をていねいに見ている」でしょうか? 具体的にどのように見ればよいのでしょう。実は最初のイラストには、もう一つおかしなところがあるのです。お分かりですか? 「あっかた〜い」となっています。思い込みで「あったか〜い」と読んでしまった方も多いでしょう。これも夏休み明けの学級経営で気を付けたいことです。