6年生社会科:オンライン授業での動画づくりのコツ

オンライン授業の必要性が高まる中、動画配信を他に先駆けて行っているのが横浜市です。今回は6年生社会科の動画を使ったオンライン授業例を紹介。子供たちが前のめりに、学び出したくなる動画を作成するためのポイントもしっかり押さえていきます。

執筆/神奈川県公立小学校教諭・宗像北斗

監修/文部科学省教科調査官・小倉勝登

目次

オンライン動画作成にあたって基本事項にしたこと

- 1コマ10分程度で作成する。

- 児童はノートを持つ前提で行う。

- 2人1組で動画に映り、組み立てていく(1人で行う場合は、パワーポイント等を効果的に扱う)。

- 子供が思考したりアウトプットしたりできる時間をとる。

- 振り返りの視点を明確に伝える。

この5つの基本事項を確認後、○学習指導要領の内容の確認 ○教科書の内容確認を行い、普段45分で行っている授業について、各学習内容をどのように10分で構成するか検討します。

動画作成で大切にしたいポイント

次に、実際に動画作成を行う際に大切にしたい4つのポイントを説明します。

1、知識注入一辺倒の授業を避けるために

~シンキングタイムでアウトプットを促す~

どのように工夫をしても一方通行になりやすい動画配信型の授業ですが、子供たちの学習意欲を刺激し、学習に対する楽しさを感じさせられたり、子供たちなりの工夫を生み出せたりできることを大切にしたいです。

そこで、オンライン動画授業においても、教室での授業と変わらずに大切にしたいポイントとして挙げたいのが、子供たちが「積極的に考えること」「 自分の力で学習を進めようとすること」です。そのために、ここでは、

シンキングタイムを設定する

1コマに2~3回、シンキングタイムを設け、動画の途中で先生がフラッシュカードを持ちながら、例えば、「投票に行く人が少なくなるとどんなことが問題になるのでしょう」などと発問し、「ここで一時停止を押して、ノー トに考えをまとめてみましょう」とアウトプットを促す。

発問を十分に吟味してから投げかけます。

2、子供が前のめりになる学習にするために~切実感と臨場感を大切にする~

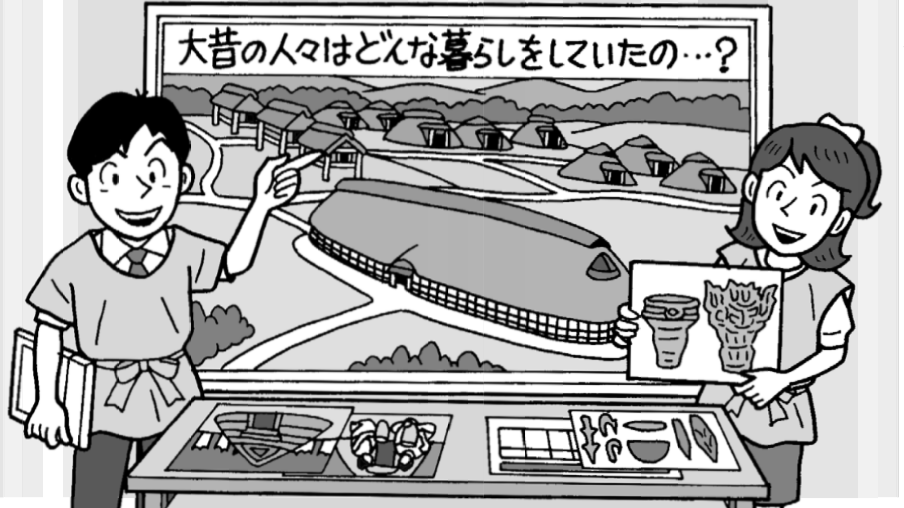

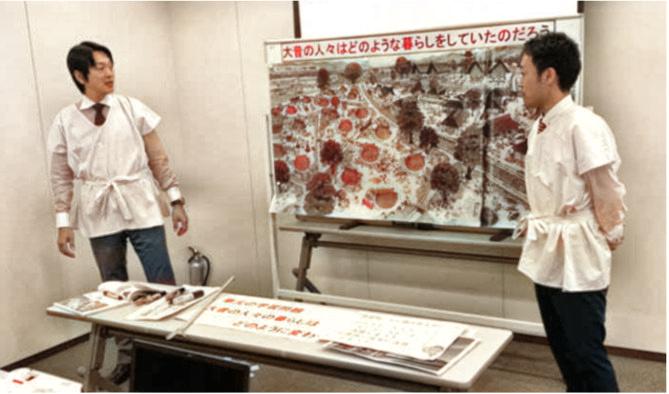

弥生時代の貫頭衣を着て歴史博物館へジャンプ

動画による授業において課題となるのは、「問題に対する切実感」がもてなかったり、実際に見たり触れたりすることができないため、「臨場感のある」学習展開にできないことです。ここにも工夫が必要となります。そのために、ここでは、

切実感と臨場感を演出する

- 知的好奇心をくすぐるクイズから入る。

例:「 突然ですが皆さん、○○は何でしょう」 - 子供を引きつける仕掛けをする。

例:大仏のお面をかぶって登場、貫頭衣に変身 - 子供の「?」を生み出す流れを大切にするため、意外性のある事実と対峙させる。

- ストーリー性のある学習展開を大切にする。

- 教師が実際に現地や博物館を取材した動画やインタビュー動画を流す。

3、「教室での学び」につなぐために~動画だけでは完結しない展開にする~

動画による授業は、その時間だけで「単元で学ぶべき学習内容」が完結するような内容にはなっていません。子供たちの学習意欲を引き出したり、基礎基本の定着を図ったりすることが、休校明けの教室での学びにつながっていってほしいという「接続」の意識をもって制作しているからです。

教室での授業(アナログ)、オンライン授業(リモート)のそれぞれに長所や短所があることを踏まえ、それらを組み合わせることで学習効果の高まりが期待できるといえます。そのために、ここでは、

オンライン授業と教室での授業を「接続」させる意識をもつ

- オンラインや子供自身の追究で取り組めること、教室で取り組めることを明確にしておく。

- 子供たちの追究を支えるために、学び方や学習サンプルを紹介する。

- 子供たちの追究を支えるために、学習で活用できる資料を紹介する。

- 動画の最後に、次の活動へと促す課題の提示などを大切にする。

4、正しさ、見やすさ、伝わりやすさのために~ 子供の目線を大切にする~

最後に、大切なことは、動画自体が見やすく伝わりやすいものであることです。そのためにいくつか工夫したことをまとめて紹介します。

目線、文言、資料提示、板書を工夫する

目線: 少しでも視点がずれると目立つため、レンズをしっかり見て話すようにします。台本や紙を見て話すと視点がずれるので、読み練習は必須になります。

文言: 人権的な視点からもしっかりチェックしておく必要があります。また、初めて出てくる言葉への注釈も必要です。

資料提示: 細かい資料を提示する際には、画面を切り替え、全面を使って提示するようにします。

板書: ホワイトボードに貼る予定の資料の位置を事前に目張りしておくと、見やすい黒板になります。