国語の授業開きにおすすめ!やる気を引き出すアイディア

授業スタートの1時間目は、さまざまな工夫を図り、子どもの学習意欲をアップさせたいもの。国語では、上手に音読ができることや詩を暗唱できるようになることで、子どもに自信をつけさせるアイディアを紹介します。

目次

【小三・小四共通】簡単な詩を音読して、自信をもたせる

国語の授業初日は、配付したての教科書を開き、例えば、扉(1ページ目)にある詩を音読させましょう。その場に立って読み、読み終えたら座るルールを設定したり、スピードを上げて3回連続で読ませたり、学習の中で変化をつけることで、子どもたちは飽きることなく楽しみながら詩を読み、自信をつけることができます。

音読の次は暗唱させるのもよいでしょう。「うまく読めた」「詩を覚えることができた」という成功体験を通じ、その後の授業への意欲を高めていきます。

詩を絵で表現し、国語の勉強をイメージさせる

音読や暗唱の後は、その詩の一部分を指定して「ここの部分を絵で描いてみよう」と、ノートに絵を描かせましょう。どのように描くかは指定せず、子どもたちが思ったままに表現できるようにしましょう。

その絵は、隣の人どうしや班ごとに見せ合い、お互いの絵が、詩の一節の通りになっているかを確認します。そして、なぜ表現できていると思うのか、なぜ表現できていないと思うのかを説明させましょう。先生も教室中を見て回り、アドバイスしましょう。

子どもによって、表現する視点や絵の上手さはそれぞれ違いますが、詩をきちんと表現できている場合には、その点をしっかりほめることが重要です。この活動を通して、「国語では、文章を読み取って、頭の中でイメージし、理解する勉強をしていく」というメッセージが伝わります。

描いた絵には題名をつけさせ、詩の作者を教科書の中から探させるなどの課題を出すと、新しい学年の教科書にも慣れて、抵抗なく新学年の勉強に入ることができます。

有名な詩文を使って暗唱にチャレンジ!

教科書に載っている有名な詩を、全員で何回か声をそろえて音読します。ある程度覚えたら、文の下のほうからだんだん隠す部分を増やし、最終的に全文を見ずに詩を暗唱できるようになることが目標です。

小三・小四の国語の教科書には、谷川俊太郎さんや金子みすゞさん、まど・みちおさんなど、誰もが知っている詩人の優れた作品が載っています。授業はじめの前に、教科書の中から効果的な詩を選んでおくとよいでしょう。

パソコンが得意な先生は、パソコンのスクリーンシェード機能を使い、黒板に詩を映して音読させるのもよいでしょう。他にも、教科書で詩を読ませて、その詩をノートに視写して覚えさせる方法も効果的です。

詩の暗唱を宿題にして、子どもの自信につなげる

詩を暗唱できるようになったら、それを宿題にしてもよいでしょう。目的は、保護者の前で有名な詩の暗唱を披露して「詩を覚えたよ!」と自慢させることです。達成感から子どもの自信につながり、保護者に学習成果をアピールする機会にもなります。

授業1日目は、何より子どもの背後に「心配している保護者」がいると思って授業に臨みましょう。初日の授業で、少しでも学びの成果を見せることができれば、保護者も安心し、その後の信頼につながります。

かるたを使って俳句やその作者を覚えよう

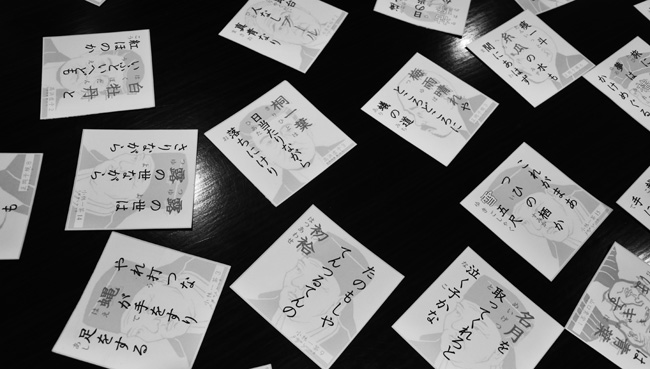

有名な俳句を使ったかるた「俳句カルタ・ルビン」を使って、楽しく俳句やその作者、季語などを覚えるのもよいでしょう。PDFファイルをダウンロードしたらカラー印刷をし、罫線に沿って切れば完成。

かるたは手ではたくので、できれば厚手の紙に印刷するとよいでしょう。かるたは1セット約80枚、グループ分のセット数を用意しましょう。取り札には、読み札をそのまま使用します。

「俳句カルタ・ルビン」の手順

1.班などグループに分かれて、つなげた机にかるたを広げる

2.読み手が俳句を読み上げる

3.読み上げられた俳句と同じ札を見つけたら、「はい!」と元気に言って札を取る

4.早く札を取った子どもがその札を得ることができ、札が多い人が勝ち

最初は、先生が全体の読み手をして見本を見せましょう。読み札は、作者名→俳句の順で読みます。このかるたの背景には、作者の肖像画イメージが描かれ、作者によって色が違うので、慣れてくると、作者名が読み上げられた時点で、ある程度、札を絞ることができるしくみです。

また、俳句の季語には、春はピンク、夏はブルー、秋は赤茶(下地に黄色)、冬は白といったように季節ごとに色が分かれています。読み手が作者に加えて「春」「秋」など季語の季節を読み上げるとヒントになり、かるたのテンポがアップします。

ここで採用している俳句には、小学校・中学校・高校の教科書から頻出するものが使用されているので、中学・高校入試にも生かせるでしょう。

「俳句カルタ・ルビン」に慣れてきたら独自のルールをつくってもOK

新学期スタートの授業でクラスメイトと一緒にゲームをすることで、学級づくりにもなります。「俳句カルタ・ルビン」のルールに慣れたら、子どもに読み手を任せたり、独自のルールをつくるのも楽しいでしょう。「松尾芭蕉。季語なし」と読み上げただけで、その俳句を取ることができる子ども出てくるでしょう。

【小四】触った感覚だけを頼りに点字で自分の名前を描く

四年生で習う点字について、学習方法を提案します。まず、教科書の点字表があるページを開き、どういう順番で点字が配置されているかを覚えさせます。その後、「自分の名前の点字の配置を、鉛筆で描いてみましょう」と子どもたちに呼びかけます。

点字が見えないように教科書を閉じ、点字を手で触ります。指先の感覚と先ほど覚えた配置のみを頼りに、鉛筆で、自分の名前の点字の配置を描かせましょう。この体験の目標は、「正しく」描くことではなく、実際に使われている方法で点字に触れ、文字を読み取って自分で描いてみることです。

普段使わない点字の学習により、子どもたちに「四年生では、これまでに習ったこととは違うことを学習するのか」と興味をもたせることができれば◎。その後の国語の学習に対する意欲につなげたいところです。