小学校低学年のオンライン授業例:環境差に効く4つの工夫

小学校でオンライン授業を実現できない大きな理由の一つに、家庭でのWi-Fiや端末の有無などの環境差に配慮しなくてはならない事情があります。また、低学年ならば特に保護者の協力は欠かせません。どのように環境差に配慮し、保護者の協力をあおぐべきか? 今まさに低学年向けのオンライン授業に取り組んでいる越智敏洋先生の解説です。

執筆/京都教育大学附属桃山小学校教諭・越智敏洋

目次

工夫1:使えるものはなんでも使う

本校の高学年は日常的にI CT機器を使い慣れている状況でしたが、低学年は違いました。各教室にWifi環境はあるものの、タブレット端末は他の学年と共用。低学年の昨年度2月期の使用実績は週に1時間程度。なんとなく使い方が分かる程度で、使いこなすという言葉には程遠い状態でした。

新1年生には、タブレット端末そのものを触ったことがない児童も多くいました。休校措置が取られ、学校として『オンライン授業』が始まることになりました。緊急時対応として、高学年はタブレット端末がない全家庭に学校の端末を貸与することになりましたが、低学年は台数不足で貸与できないのが現実でした。

そこで、低学年は、家庭にあるパソコン、タブレット、スマートフォン等を使って学習をすることになりました。

うまくスタートが切れない家庭はサポートすればいい。学習保障のために使えるものは何でも使おうと考えたのです。

現場でオンライン授業に使える材料は何かと考え、使えるもの全てを活用するつもりで、以下の様にリストアップしました。

| ■授業用アプリ「ロイロノート・スクール」 ■保護者連絡用アプリ「Classting」 ■電話 ■初日に配付した教科書や副教材・プリント |

【関連記事】ロイロノート・スクール、Classtingの使い方については、こちらの記事もあわせてお読みください→小学校オンライン授業実践例:使うツールは?保護者への連絡は?

工夫2:つまずきを予測し、選択肢は多数用意

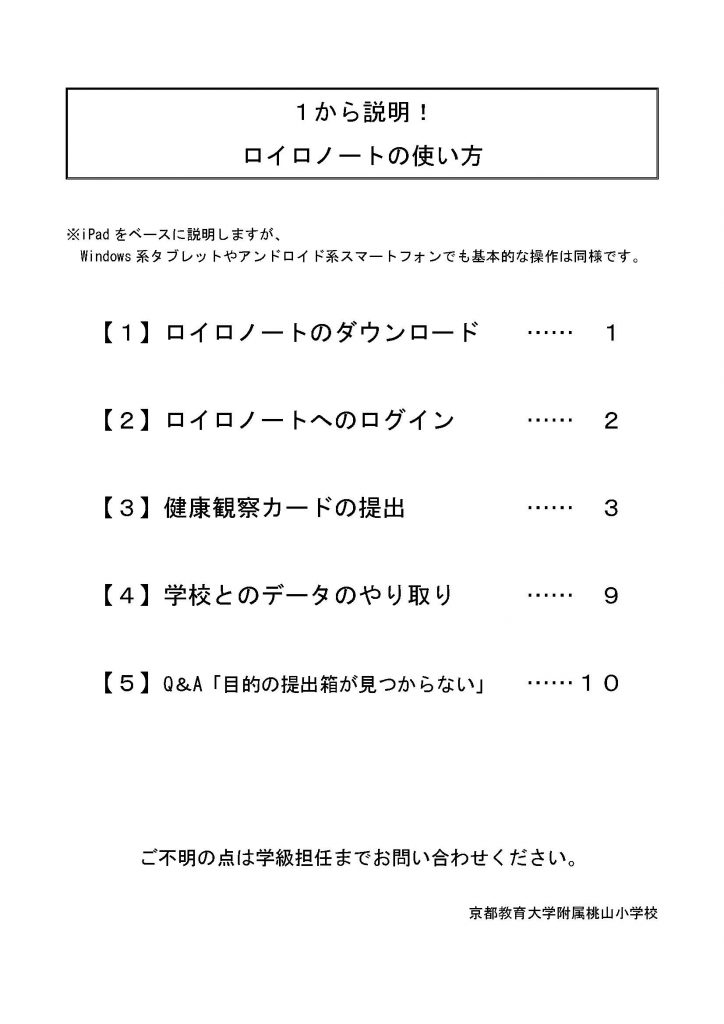

私は本校に来るまで「ロイロノート・スクール」や「Classting」を知りませんでした。使用方法に苦しんだのですが、保護者も同様のところでつまずいていました。新1年生の保護者は尚更です。初日から多くの電話対応が必要なことが予測されました。そこで、 本校の使い方に合わせたマニュアルを作成することにしました。

また、それでも機器環境による不具合や使い方に迷い、スムーズにいかない家庭があることが予測できました。

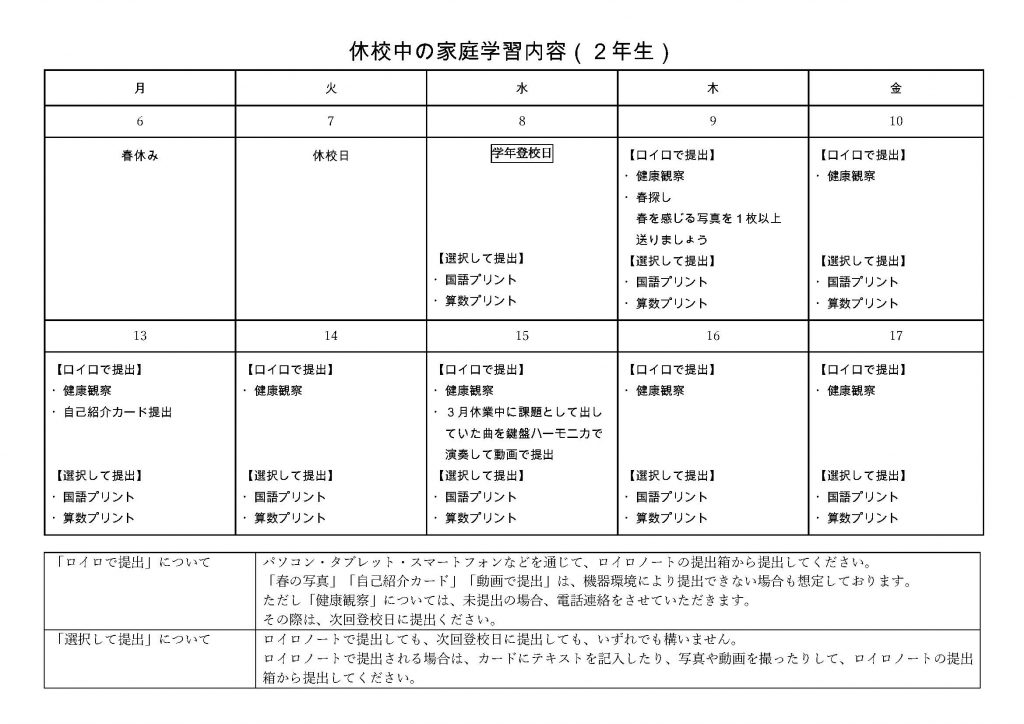

そこで、課題は必ずしもオンラインで提出しなくても、次回登校日に提出してもよいということにしました。

「選択して提出」できるシステムにした。

クリックすると別ウィンドウで開きます

結果、私が担任をする2年生では、オンライン授業開始日と2日目の電話は12件/70家庭。約17%となりました。2名の担任が協力しながら半日程度で対応しました。