「子供が何でも話せる「近所のおばちゃん」になりたい!」【スクさぽサポーターインタビュー♯2】

保育士を経て、現在は学童保育事業「理究キッズ」のスタッフとして働く傍ら、「みん教のスクさぽ※」の現地支援サポーターとしても活動している秋山聡子さん。お子さんを4人育て上げながら、学童保育&スクさぽと2足のわらじを履き、それぞれの職場でイキイキと子供たちを支える秋山さんに、サポーターに応募した理由ややりがい、2つのフィールドで子供たちと接する中で気づいたことなどについてお話を聞きました。

目次

学童保育で働こうと思ったきっかけ

子供が学童に通い出して興味をもったのがきっかけ。毎回子供たちの反応や表情の違いを見るのが楽しみ

―学童保育のスタッフを既に12年間も続けられている秋山さんですが、そもそも学童保育で働こうとお思ったきっかけを教えてください。

秋山 もともと子供が好きで、若いころは保育園で働いていました。その後出産を機に退職したのですが、子供が小学生となり学童保育に通い出すと、毎日楽しそうに過ごして帰ってくるんですね。だから「学童って子供たちにとって素敵な場所なんだな」という印象がありました。また当時は学校の図書ボランティアやPTAをやっていたので、時々その帰りに子供を迎えに行きがてら学童に立ち寄ったりして様子がわかってくるとますます興味が湧いてきて、自宅からも近く、働きやすそうだったこともありやってみようと思いました。

―保育園に勤務したご経験もあるとのことですが、保育園との違い、また学童で働く魅力は何ですか?

秋山 保育園では、幼児の生活全般をサポートします。学童保育では子供たちはある程度は身の回りのことが自分でできるので、サポートするにしてもそれぞれの子供たちの反応を待ち、手助けが必要なときに適切な声かけや支援を行うという違いがあります。理究キッズには毎日出勤しているわけではないのですが、同じ子供でも毎回行くたびに違う表情が見られたり、遊ぶ集団によっても反応も違ったりして、それがとても楽しいですね(笑)。

「みん教のスクさぽ」の現地支援サポーターに応募した理由

学童で自由に過ごす子供たちと触れ合うにつれ、学校では他の友達や先生とどのように過ごしているのか見てみたいと思うようになった

―放課後に理究キッズで長年子供たちをサポートしてきた秋山さんが、新たに現地支援サポーターにも応募しようと思った理由を教えてください。

秋山 学童保育で働くようになってから、子供たちはここ(理究キッズ)で見せてくれる顔と、学校で過ごしているときの顔、そして家庭での顔はきっとそれぞれ違うのだろうなと感じる瞬間があり、学校ではお友達や先生たちとどんな風に過ごしているのかずっと興味をもっていたんです。いつか実際に見てみたいなと思っていたところ、サポーターの募集があり、応募してみました。

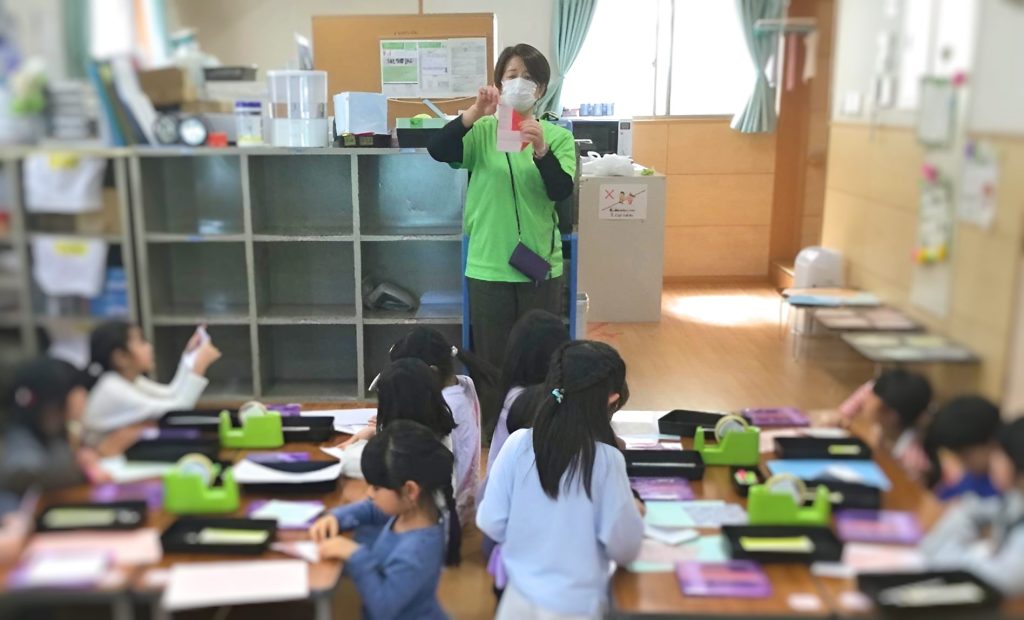

―支援に入っていただいた小学校でもとても評判がよく、既にご指名がたくさん入っている秋山さんですが、実際にどのような業務をしているのですか? また実際に現地支援サポーターを経験した感想はいかがですか?

秋山 支援学級のサポートでは、異学年の子供たちが一緒に学んでいるので、例えば同じ国語でもそれぞれやることが違います。一年生の場合、ひらがなの練習で先生が書いたものを子供がなぞったりするのですが、上手になぞることができない時には、「もう一度書いてみようか」などと声をかけたりします。休み時間には、一緒に本を読んであげることもありますね。

実際にやってみた感想としては、まずはとても楽しいです(笑)。子供たちも警戒することなく最初からすんなり私を受け入れてくれました。そして回数を重ねるごとに、子供たちが笑顔を見せてくれるようになり、名前を覚えて「秋山先生」と呼んでくれる子が増えてきたのもとってもうれしいです。

担任の先生も、注意事項など丁寧に説明してくれるので仕事はやりやすく、先生との相性や考え方が合っているようで、「子供への接し方が上手ですね」とほめてくださるので、居心地がよいです(笑)。

子供たちとの関わり方で大事にしていること

「私はあなたの味方だよ」という姿勢で接し、子供の行動を「待つ」ことが大事

―子供たちとの関わりで気をつけていることはありますか?

秋山 私はあくまでサポーターという立場なので、勉強を教えることはしません。その代わり、いつも先生方が動きやすくなるように自分は何をすべきかを考えるようにしています。

子供たちに対しても、「教えてあげよう」という気持ちで接してしまうと自分自身が気を張ってしまうでしょうし、子供たちも身構えてしまうと思うんです。だから、常に「何があっても私はあなたの味方だよ」という姿勢で接するようにしています。

また、子供たちに声をかけるときには、自分の目線が子供たちの目線よりも下になるように、しゃがんで話すようにしています。こちらが子供たちを見上げて話してあげると、子供は安心するんだなと感じています。

その他には、子供をサポートする際には、「待つ」ということが大事だなと感じています。特に学年が上がるにつれ、何か気が付いたことがあったときにすぐに子供たちに声をかけたり、急いで介入したりすると拒絶されてしまうこともあります。例えば担任の先生の指示に子供たちがすぐに従うことができなくても、ひとまず待ってあげる、という心の余裕をもつことで、子供と信頼関係を築きやすくなります。

学校でのサポーターと学童保育をかけ持ちするメリットと、両立するための工夫

学校での出来事が放課後の様子にも影響しているということが、実感としてよくわかるようになった

―学童保育とスクさぽの現地支援サポーターの仕事をかけ持ちをする上で、大変だったことやメリットを感じることはありますか?

秋山 スクさぽの現地支援で、教室の中での子供たちの表情を見て「今日は何かあったのかな」「いまはそっとしておいたほうがよさそうだな」などと気づくことができるのは、理究キッズで長年たくさんの子供を見てきた経験が役立っていると思います。同様に理究キッズでも、以前は元気がない子に対して「学校で何かあったのかな」と思いを馳せつつも具体的に想像することはできませんでしたが、現地支援をするようになってからは、具体的な場面が思い浮かぶこともありますし、学校での出来事が放課後の様子に影響しているということが実感としてよくわかるようになりました。

それぞれの職場で違った角度から子供たちを見ることで、よい意味で子供理解につながっているのかなと思います。

―2つの仕事を両立させるために工夫していることはありますか?

秋山 現在は、スクさぽの現地支援サポーターは月に4日間、朝9時から午後3時までの6時間ほど勤務しています。2つの仕事を両立するためにも、できるだけ同じ日に理究キッズとスクさぽのシフトを同時に入れないようにしています。以前は午前中に保育園、午後に理究キッズに行く、といった働き方をしていたこともありましたが、その時はお昼に一度家に帰ってコーヒーを飲むなど、気持ちをリセットする時間をつくるようにしていました。

―今後やってみたいことはありますか?

秋山 しばらくは、学童保育とスクさぽの仕事を両方続けていきたいですね。

ただ、子供たちと接していると、恐らく世の中には忙しすぎて子供と関わる時間がとれず、子供の笑顔をつくれていないという保護者がたくさんいるんじゃないかなと思うことがあります。だから、将来的にはそうした保護者の悩みを聞くサポートなどができたらいいなと、漠然と考えています。誰かに悩みを聞いてもらっただけでも気持ちが救われることってありますよね。そんなさりげないサポートができたらと思っています。

そもそも、私は「先生」というよりも、「近所のおばちゃん」のような存在でありたいし、みんなが何でも話せる大人でいたいなという思いがあるんです(笑)。

現地支援サポーターを考えている人へのアドバイス

人に寄り添う気持ちがあれば、誰にでもできる楽しいお仕事です! 近所の学校に行くのもおすすめしたい!

―これから現地支援のサポーターをしてみようと考えている人へのアドバイスはありますか?

秋山 現地支援サポーターになるなら、自宅から近い学校、自分の生活圏内の学校を選ぶのもよいと思います。自分が買い物をしているときなどに、勤務している学校の子供とばったり会うこともあり、学校とは違った子供の表情が見られて楽しいですよ。

学童保育で働くなら、自分の子供が学童保育を卒室する年齢になってから働いたほうがよいかもしれません。同学年だとどうしても自分の子と学童の子たちを比べてしまいますから(笑)。

学校や教育現場で働くというと、ちょっとハードルが高く感じられるかもしれませんが、子供たちは本当にどの子もかわいいですし、構えることなく自分から歩み寄れば必ず反応してくれます。

現地支援サポーターには、教育の知識よりも「人に寄り添う気持ち」のほうが重要で、それさえあれば誰でもできるお仕事です。先生方もフレンドリーな方が多いので、ぜひチャレンジしてほしいですね

取材・文/出浦文絵 撮影/下重修

※「みん教のスクさぽ」は、小学館グループとみんなの教育技術編集部が開発中のスクールサポート事業。外部のサポーターが自分の都合の良い時間に学校で教員をサポートすることができる仕組みです。

現在、神奈川県横浜市のモデル事業として検証中で、サポーターを2025年11月30日まで募集しています(検証期間は2025年12月25日まで)。興味のある方は、ぜひこちらまでご連絡ください!

【お問い合わせ先】

小学館「みん教のスクさぽ」事務局

m-sukusapo@shogakukan.co.jp