小学国語「構造的板書」の工夫とコツ(大造じいさんとガン/想像力のスイッチを入れよう)

スッキリした分かりやすい構成で、子どもたちに伝わりやすい板書の書き方を目指す本シリーズ。今回は、小五国語の「大造じいさんとガン」「想像力のスイッチを入れよう」をテーマに、物語の構造と思考の流れをリンクして読みを深めることができるようなスキルや、ステップ・チャートについて解説します。

執筆/ 大阪府公立小学校教諭 ・樋口綾香

目次

国語スキル1:位置関係を板書に反映させる

物語では、登場人物の位置関係が、心情や展開に深く関わっていることがあります。例えば、「ごんぎつね」のごんが兵十の後をついていくシーンでは、「兵十のかげぼうしをふみふみ行きました。」という行動描写があります。たった一文のことですが、教師はごんの気持ちや二人の距離感に気づいてほしいと試行錯誤して発問します。このようなときに、挿絵を使ったり同化体験を通して物語世界を理解させることができます。しかし、挿絵も同化体験も、その場での説明で終わってしまえば位置関係の確認のみになってしまい、登場人物の心情まで深く読むことができません。

人物の位置関係を板書に表し、挿絵を貼ったり、同化体験を通したりして考えた人物の気持ちや行動を書き込めば、物語の構造と思考の流れがリンクして、読みを深めることができます。

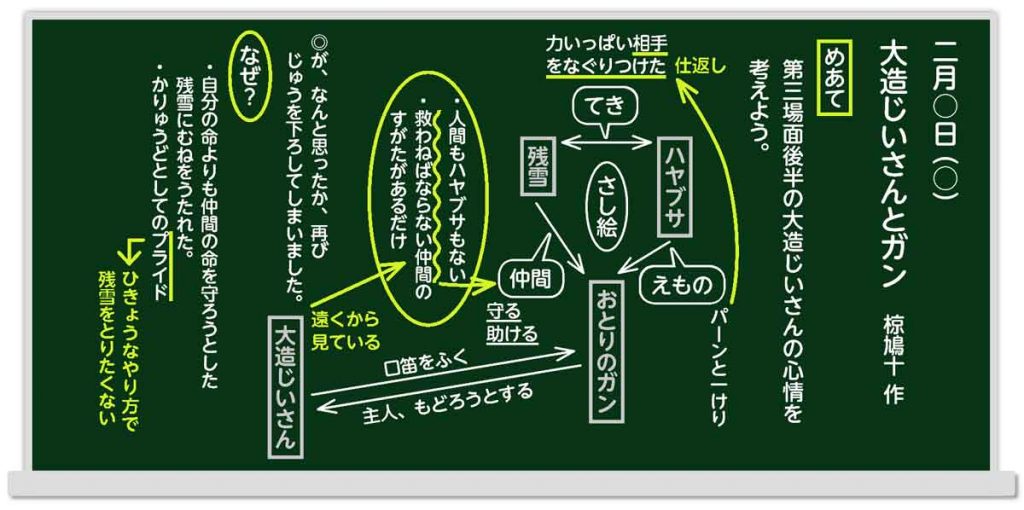

「大造じいさんとガン」(学校図書五年)

山場のシーンでは、以下の人物やキャラクターが登場します。

①(残雪をねらう)大造じいさん

②(おとりのガンをねらう)ハヤブサ

③(おとりのガンを助ける)残雪

④(飼い主の元へ戻ろうとする)おとりのガン

特に、②と③は緊張や野生の荒々しさを感じさせる情景描写や擬音語とともに鮮やかに描かれます。

このシーンでは、大造じいさんがとった行動である、「が、なんと思ったか、再びじゅうを下ろしてしまいました。」の理由を考えるために、②と③の戦いを読み深めなくてはいけません。

〔発問例〕

- どうして④は狙われたのか

- どうして③は④を助けようとしたのか

- ④がいなかったらどうだったか

- どうして①はじゅうをぐっと構えたか

- どうして①はじゅうを下ろしてしまったか

4者の関係を構造的に捉えながら、物理的な距離感もつかめる板書を構成します。そして、遠くから残雪をねらうことはどういうことか、位置関係を把握した上で大造じいさんの心情に迫っていきましょう。