連載『大村はま先生随聞記』―担当編集者が見た最晩年の横顔― #3 「日本人は今でも、話し合いが下手でしょ?」

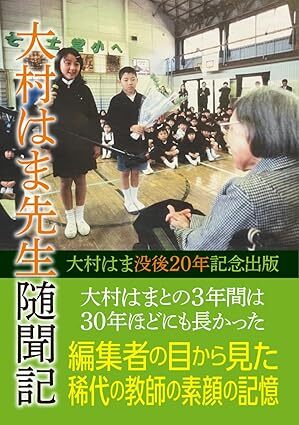

日本の国語教育のパイオニア、大村はまが亡くなってから20年の時が流れた。小学館の『教育技術』誌記者として3年間大村の担当をした記者が、編集者の目から見たこの稀代の教師の素顔を10回にわたって描き出す連載第3回。

執筆/横山英行 (元編集者・「大村はま記念国語教育の会」常任理事)

目次

「話し合い教育」に尽力した理由

大村はま先生の側で三年間、日々担当編集者をしていて感じたことだが、先生は、「日本人は──」で始まる言葉をあまり話されなかった。我々自身を振り返ってもわかると思うが、「日本人は──」で始まる話は、第三者目線になり、他人事になり、上から目線になり、評論家目線になりがちだ。このことを感じておられて、先生は「日本人は──」という切り出し方を無意識的にも避けられていたのだと思う。というのも先生は、言葉に関するほとんど全てが自分事であり、自分の責任であり、そうでないとしてもせいぜいが連帯責任、共同責任だと考えられるような方だったから。

だから、政治のことや宗教のことについても、あまり論評めいた具体的なことはおっしゃったことがない。言葉そのものとの正しい関わりを教えねばならない影響力のある教育者として、偏りのある見解や、個人個人の内面に関わることを控えられたのであろうし、ましてやそれを一般論として論じることなどは、遠慮されたのだろう。

ところがある日、その先生が、「日本人は──」の語り出しを用いてこう言われたのだ。「日本人は今でも、割と話し合いが下手でしょ?」。

その珍しい発句に驚き、私は惹き込まれるように聞いたから、今でもその時の話をよく覚えている。

「日本人は今でも、割と話し合いが下手でしょ? 国会なんかを観ていても、今でも話し合うのが…。戦時中のことになるけど、なんでも、陸軍と海軍が全然話し合いができなかったって言うでしょ。だから、考えはすれ違いになるし、作戦はちぐはぐになる。……何せあの頃は敵性言語の英語は、カタカナまで使ってはいけないということだった。その間にもあちらさんは、暗号はおろか日本語まで研究して、日本人の文化やものの考え方まで調べ上げていたというのにね」。

私は驚いた。それまで、大村先生の口から直接、戦争の批判や戦時の教育についての批評などというものを聞いたことがなかったからだ。政治時評の一言もなかった先生の口から、いきなり戦時下の日本の政治に伴う言語教育や言語文化についての言葉が飛び出したからだ。

しかしこれは厳密には、批判や時評ということではない。戦後、自ら真っ先駆けて「話し合い教育」を推進してきた責任ある立場として、今なお忸怩たる思いがあるという自責の念から出ている言葉なのだ。

日本人を戦争に導いた大本は、「話し合い教育」の不足にあるのではないか? それに伴う「話し合う文化」の希薄にあるのではないか?──それは大村はまの戦後教育の根幹にあり、また発端にあると思える強い直感だ。だからこそ、大村先生は高等女学校教師という立場を捨てても、新制中学(東京都江東区立深川第一中学校)の教師という世界に飛び込んでいった――そう言っても決して過言ではないほどの強い思いだ。

おわかりいただけるだろうか? これは、平和な文明国の高等教育の中で教えていた教師が、いきなり終戦後のガザ地区やウクライナで教えるということほどの転身なのだ。

実際、戦後にスタートしたあの六三制教育下における当初の新制中学校は、その義務教育9か年を終えると直ちに、その向こうには大人の社会が待っているという切迫した状況にあった。世はもちろん敗戦直後であるから、学歴など今ほど羽振りを利かせてはいない。地方であれば、義務教育を終えると5~6割の子は「金の卵」として都会へ集団就職していく。そんな待ったなしの状況の中で、何としてもこの水際の中学校で、国語の力をつけて社会に送り出してやらなくてはならない。殊に苦手な「話し言葉」「話し合い」の力をつけてから卒業させなければ、後に又どんな不幸が待っているか知れやしない。そう考えて大村先生は、何をおいても「話し合い」の教育に尽力された。

最前列、校長の左隣が大村はま。爆撃で窓の桟が飛び出たままの工場跡が仮設の学校であった。子ども達は栄養失調で体格が小学生のように小さく、敗戦後の人心は荒廃していて、実質上の学級崩壊、学校崩壊を来していた。

こんなところから大村はまは、戦後の民主教育の中に「話し合い教育」の種を播いていった。

近頃はどうか知らないが、我々の小学校時代には、どの学校でも盛んに学級会をやったものだ。各学年の各教室に学級会があり、それをまとめる全校児童会がある。

また、私の育った札幌では、「ブロック子ども協議会」というのがあって、市内の地区ごとに「話し合い」をする子ども会議も、毎年一度は開かれたのである。

私は当時6年生で全校児童会の会長をしていたから、「月寒ブロック子ども協議会」にも出た。しかもあろうことか、全体を進行する議長の役を仰せつかったのである。この会議は、小学生と中学生、それに顧問の先生達で成り立っていた。「義務教育内の子ども」という単位で考えられていたのであろうが、案の定、中学生のお兄さんやお姉さん方から議事の進行について様々のクレームがつけられた。当然先生達は仲を取り持つ。しかし、私にとって一番の助け船となり慰めにもなったのは、同じ小学6年生の美園小学校・砂田浩貴君の率直な意見だった。実際そこから、議事の進行は大きく変わったのである。

今振り返ると、まだまだ問題のある「話し合い」教育であったと思われるが、それでもそこにはいわゆる“戦後民主主義教育”の船出の感覚が、まだ確かに残っていたのである。私はこれを、当時は東京の中学校で「話し合い教育」の指導に邁進されていた大村先生の、間接的な影響、地方への緩やかな文化の浸透ではなかったかと、はるかに振り返るのだ。

「黄金の椅子」を用いた指導

さて、「話し合い」の教育、指導と言っても、大村先生のやり方はいわゆる“勉強勉強”した指導ではない。

「女学校の教師時代からね、廊下にちょっと二、三組の机と椅子を出してね、そこをサロンのようにして、好きなときに腰掛けてお喋りができるようにしたの。ただし世間話とか人の悪口とかそういうのはダメ。その日に気づいたこととか、絵や音楽の話とか、この頃思っていることについて相手の意見を聞くとか、そういうちょっとだけ澄ました文化的な休み時間を過ごすのね…」。

発想がきわめてオシャレなのである。

また話し合いというのはグループでの話し合いであるから、これは必然的に「グループ指導(学習)」ということにもなる。そのための「グループ編成」が生じるのであるが、これは授業の度に、またテーマによって、絶えず変わるのであり、そのための座席表を常に配っていたと言う。

例えば同じ国語の力でも、書くことや記録することの得意な子がいる。話すことや発表の得意な子がいる。いろんな意見を総合してまとめるのが得意な子がいるといった具合で、それらをミックスしたグループを作る。するとお互いにお互いにはないものを見つけあって刺激になるし、相手に対する敬意も生まれるようになる、そう大村先生はおっしゃった。

また、時には同じような能力の子の“島”を一つ二つ作って試行錯誤を行ったが、これらはいわば教師としての企業秘密であり、秘められた思考実験であって、その“評価”の観点などは一切生徒には明かさなかったと言う。

実際の指導の方法としては、後に“黄金の椅子”と呼ばれることになる小さな椅子を持って、それぞれのグループに飛び入りで入り、話が豊かになりまとまる方向に進むためのキーワードやヒント、サジェスチョンを与えてゆく。まるでさすらいの一人の生徒、転校生のようにやって来ては意見を述べてゆくというわけだ。指導とか教育というのではなく、“大村さん”という一人の優れた生徒のように意見を述べるのであるが、そのグループに議長役がいる場合は、実際に「はい、大村さん!」というように指名させていたと言う。

「はい、議長。そのことに関しては、ぜひ○○さんの意見を聞いてみるといいと思います。この間廊下で立ち話を耳にしたとき、それについてたいそう詳しかったので」というように話す。

すると、意見というのは自分の思いを伝えるばかりではなく、そういう風に普段から人の特長や才能などもマークしておいて、その人を推薦するという側面もあるということを学習する。──大村先生はそう話された。

クラス全体が、年間の学級運営を話しているところをお得意のテープレコーダーに録り、それを発言者ごとに手分けしてテープ起こしし、プリントで見ながらクラス全員で議事の進行を「書き言葉」により分析することもあった。もちろん、そうしたことを何度もやるわけではないが、そのことでいわば議事の進行がメタ認知され、次からの議事進行にフィードバックされて向上する。そうしたことをすでに、昭和30年代にやっておられたのである。

「よく話し合いの指導をなさるとき、話し合ってご覧なさいと言って、後はなあんにもしないで見ているようなのがあるけど、あれでは話し合いの指導にはならない。話し合いの指導というのは至難の業で、話し合いくらい教師の時々刻々の評価と判断が必要なものはない。私も夢中になってグループからグループへ飛び歩いていました」。

ここでの「評価」はくれぐれも「評定」の意味と取り違えてはならない。

「話し合いはいいものですよ。人間でなくては味わえないもの、話し合いでなくては生まれてこない一つの雰囲気があるんですね。」

私はその言葉に、ぼんやりと「三人寄れば文殊の知恵」という言葉や「衆議一決」という言葉を思い出していた。また、1969年にアポロ11号が月に行った時、3台のコンピュータを積んでいって、それらの多数決によっていろいろなことを決定したということなども。

けれど大村先生のおっしゃっている「話し合い」というのは、これらの割と功利的・能率的・方法論的なニュアンスで言われる言葉のさらに“彼方”を目指している。それはおそらく、“優劣の彼方”を目指すことと基軸は一つだ。

自分達の目の前に縁あって現れた課題は自分達で引き受け、解決しよう。可能な限り、正確で的確で美しくて思いやりのある言葉によって意見を交換し合い、あくまで各々の自己責任と連帯責任で事に当たっていこうとする心の共有のことだ。「忖度」や「第三者委員会」などというような、因襲的な、または一見合理的なようで当事者不在の“話し合いではない話し合い”など、出る幕のない世界なのだ。

ますます重要になる「話し合い」

思えば戦後民主主義も遠くまで来たものだ。

だから大村先生は、ディベートなどもあまりお好きではなかった。思考実験としての立場の入れ替え、弁論術的に先鋭な言葉で相手を言い負かすことなどよりは、自分自身の依拠する意見の上に立ち、たとえ人間的な拙さはあっても、実感と誠意をもって「話し合う」時にこそ、優劣を超えてひとつの教室、ひとつの時代にあることの幸福を味わうことができるのだと強く信じておられたのだと思う。

早くも戦後80年。昭和元年から数えれば100年が経過する。一世紀や一生などという時間は瞬時にして流れ、気づいてみれば世界にはまたデモクラシーを擬装した新手の独裁者が現れて、大戦への暗雲が垂れ込めている。こうした事態にありながら、国連という世界の「話し合い」の舞台は機能不全。要するに「話し合いが下手」である。第二次大戦の戦勝国五か国(常任理事国)が、いわば三頭政治ならぬ「五頭政治」(寡頭制)を敷いて、核と拒否権の“黄金株”をかざし参加193か国の多数決を一瞬にして無にできるのであれば、デモクラシーはいかにして成り立つだろうか? 戦争をしたい常任理事国が、「拒否権」を行使して戦争を継続し、また別の国は「拒否権」を行使してそれを幇助するのであれば、そんな仕組みの下で世界の平和と民主主義は維持できるのであろうか?

どうも話し合いが下手なのは日本人だけではなく、人類そのものなのかも知れない──こういう素朴な疑問を抱けるのも、大村はま先生が主導された戦後の民主教育の成果としての「話し合い教育」の経験者であるからこそだと言える。

そしてもちろん、「日本人は今でも、割と話し合いが下手でしょ? 国会なんかを観ていても」この20数年前大村先生の口を発した言葉が今でもそのまま当てはまる2025年の日本の国会の現状を観ていても、何をか言わんやである。

教育とは根本で決まるのである。打ち上げ角度の1度の違いで決まるのである。「生徒は教師の幅で出て来る」のである。教育とは、未来への“読み”であり、本当の意味での「読解力」であり、未来の幼さ、拙さ、弱さ、迷い、愚かさ、病への予防の免疫である。その効果が出てくるには、およそ一世代、30年がかかるとしても、「教えるということ」は、学校はもちろん家庭でも、SNSでも、日々の文化の水面下でも継続されねばならない。

殊に「話し合い」は、デモクラシーの健全を維持する母細胞であり、歩きスマホ、自己中、自閉、不登校、内政不感症、ナルシシズム的人権主張、ナショナリズム的国家完結が日増しに増加していくインターネット・グローバリズム世界において、ますます必要な教育であろう。

日々進化するAIが生成する言語との「話し合い」も、ますます必須となるであろう。何せアルバニアには人類初の女性AI閣僚が出現する昨今。機能不全の国連に、AI大使がオブザーバー参加するのも、もう時間の問題だろう。

80年前大村はま先生が心に期して始められたその「話し合い教育」は、今日の受験中心のインプット型言語教育の対極にある、時々刻々の評価と指導が求められる臨機応変のアウトプット型言語(表現)教育と言える。社会はもちろん、世界の中でも豊かな対話ができる日本人を育成するために、様々の実践を提案していただきたい。

追記・その「話し合い教育」を現在も推進されている実践者の一人として、菊池省三先生を紹介したい。私も『小六教育技術』の編集者時代に何度もお仕事し、授業実践を拝見したが、大村先生の「話し合い指導」に似たものが感じられた。菊池先生自身も、北九州に講演に来られた大村先生の話を何度か聴かれたとおっしゃっていた。

<著者プロフィール>

よこやま・ひでゆき。1954(昭和29)年、石川県金沢市生まれ。

札幌南高等学校を経て上智大学文学部哲学科に学ぶ。

小学館編集者時代は、『週刊少年サンデー』や『月刊コロコロコミック』の漫画誌、『小学一年生』『小学三年生』の学年誌、『中学教育』『小六教育技術』の教育誌に在籍。2003年から2005年まで『中学教育』の編集長時代に、大村はま先生の担当を務めた。

現在は「大村はま記念国語教育の会」常任理事。「NPO日本教育再興連盟」顧問。

大村はま先生の貴重な講演動画!「忘れ得ぬことば」大村はま先生 白寿記念講演会 5つのことばがつむぎ出す、国語教育の源泉【FAJE教育ビデオライブラリー】〈有料動画約60分〉がこちらでご覧いただけます。